- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

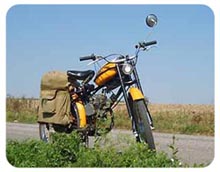

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Поездка в Серпухов

В Серпухове я бывал несколько раз но, как правило, проездом. Например, возвращаясь в Москву с фестиваля ретроавтомототехники "Автострада-2012".

Давно хотелось более тщательно, чем из окна автомобиля, осмотреть этот старинный (с XIV века известен!) подмосковный город. Побродить по древним улочкам, застроенными деревянными домами, подняться на Красную (Соборную) гору, осмотреть развалины белокаменного кремля... И, конечно же, посетить Серпуховской историко-художественный музей, обладающий наиболее крупной из подмосковных музеев коллекцией живописи.

Интереснее всего было бы отправиться в Серпухов на мопеде, но зима не самое подходящее время для мотопрогулок. :о)

Поэтому, утром 2 февраля 2017 года (увы, не столь ранним утром как планировал изначально, но об этом позднее) на московской станции Люблино сел в электричку курского направления. В 11.29 приехал в Серпухов.

Мой маршрут по городу: железнодорожный вокзал, улица Ворошилова, налево по улице Джона Рида, Советская улица, направо на Калужскую улицу, Красная гора, Калужская улица, Высоцкий монастырь, улица Чехова - Серпуховской художественно-исторический музей, автобусом №20 до железнодорожного вокзала, электричкой в Москву.

Об увиденных городских достопримечательностях и диковинах расскажу не в порядке следования по городу, а хронологически - начиная с самых древних.

Красная гора

Итак, начнем. Исторический центр города - Красная гора. Здесь, еще в 1374 году был сооружен деревянный кремль. В 1556 году по велению царя Ивана IV (Грозного) деревянные стены сменились белокаменными, из местного известняка. До нашего времени кремль не сохранился, уцелели лишь два фрагмента крепостной стены.

К Красной горе я подошел с северной стороны. При этом, свернул с Советской направо, на Калужскую. Затем повернул налево, на ул. Свердлова. Пересек по мостику речку Серпейку и стал подниматься на Красную гору. Читать про все эти "направо" - "налево" рекомендуется, разглядывая интернет-карты Серпухова, иначе мало что поймете. А на местности все гораздо проще. Уже с улицы Свердлова прекрасно видна Красная гора. Просто движемся к ней по кратчайшему направлению. Сначала по тропке. Затем по лестнице. А потом по вот такой дороге.

Что было для меня несколько неожиданным - гора, действительно, оказалось горой! Весьма высокой и с крутыми склонами. Конечно, не Эльбрус и не Казбек, но для Подмосковья и высота в 70 метров впечатляет. Почти с тридцатиэтажный дом холмик...

Поэтому, виды с Красной горы открываются замечательные!

Севернее Красной горы находилась наиболее древняя после Серпуховского кремля часть города - городской посад. На посаде был торг и ямской двор. Там жили ремесленники - кожевники, гончары, хлебники и другие. (Памятные места Московской области. Краткий путеводитель. М., "Московский рабочий", 1956, с.216.). Сохранились 4 церкви, стоящие на южной границе бывшего посада.

Крайняя слева - Успенская церковь, середина XIX века. Правее, желтого цвета - церковь Илии-пророка, середина XVIII века.

Между этими двумя церквями, на заднем плане, Крестовоздвиженская церковь постройки середины XVIII века. (Напоминает жилой дом с башенками без крестов на крыше). Крайняя справа - наиболее древняя из присутствующих здесь церквей -Троицкая церковь, начала XVIII века.

Более крупно:

Троицкая церковь,

Успенская и Илии-пророка церкви.

Крестовоздвиженская церковь - вид со стороны Ситценабивной улицы.

(обе фотографии - 21/01/1921)

На снимке правее Крестовоздвиженской церкви - руинизированная церковь Печерской иконы Божьей матери.

(фото 21/01/1921)

Любопытно, что в полуразрушенную Крестовоздвиженскую церковь, находящуюся на территории бывшего холдинга "Серпуховской текстиль", пребывающего ныне также в руинах, можно вполне легально попасть. В церкви по субботам проводятся богослужения. По крайней мере, так утверждает табличка на калитке в железобетонном заборе.

Если окажусь как-нибудь в Серпухове летним субботним утром - попробую заглянуть. Интересно было бы поближе и на обе церкви, и на расположенные рядом руины дореволюционных фабричных зданий посмотреть. Надеюсь, не вытолкают меня в шею за то, что вместо участия в религиозном обряде я займусь совсем иным делом...

Что еще видно с Красной горы?

Центр города.

Западная часть города, располагающаяся за рекой Нарой.

Троицкий собор на Красной горе - храм XVII века, сильно перестроенный в XIX веке.

Собор Николы Белого.

А это позор дней нынешних - заброшенные корпуса бывшего ЗАО (холдинга) «Серпуховский текстиль», ранее - Серпуховской ситценабивной фабрики, просуществовавшей около 300 лет - одного из старейших предприятий Подмосковья.

Но вернемся от суровых реалий современности к древней истории города. Перед нами фрагменты стен белокаменного Серпуховского кремля.

Высота стен 6,5-8,5 метра. Кремлевские башни, увы, не сохранились, зато сохранились бойницы, арки, контрфорсы. Даже в нынешнем состоянии по этим стенам можно попытаться представить общий вид Серпуховского кремля - грозной цитадели по меркам XVI века.

Примерно так выглядел кремль, если верить картине "Серпухов в XVI веке" жившего много позднее Аполлинария Васнецова.

Что произошло с Серпуховским кремлем? Почему до наших дней сохранились только фрагменты стен?

- Кремль был разобран в 1934 году, его камни пошли на облицовку стен строящихся станций московского метрополитена. Из-за этого некоторые блогеры, пишущие о Серпухове, истекают злобой по адресу коммунистических правителей страны, разрушивших памятник старины.

Что же, давайте попробуем разобраться в этой истории. Хорошо ли, что большую часть Серпуховского кремля снесли? - Нет, конечно. Чего же в этом хорошего... Но, хотелось бы напомнить, что в каждом более - менее древнем российском городе для защиты от врагов была своя крепость. Собственно с такой крепости, сначала деревянной, впоследствии каменной, и начинался город. В Подмосковье такие крепости были, например, в Можайске, Рузе, Верее, Волоколамске, Коломне. И что же с ними стало? Тоже большевики-безбожники разрушили? - Нет, рушить древние крепости начали много раньше. Деревянные кремли в Верее, Рузе, Звенигороде, Старице обветшали, после чего были разобраны. Каменный кремль в Можайске разобрали в 1802 году – камень пошел на перестройку старой надвратной крепостной церкви, которая была превращена в Никольский (Ново-Никольский) собор. Коломенский кремль - одну из самых больших и мощных крепостей своего времени, постройки начала XVI века, начали разбирать на камень уже в XVIII — начале XIX века, после потери кремлем военного значения. В итоге, из 16 башен коломенского кремля до наших времен сохранились только 7. Кремлевским стенам повезло еще меньше...

Во времена монархии рушили сплошь и рядом не только крепости, но и древние храмы. В том числе каменные. Что далеко ходить, в том же Серпухове собор Николая Чудотворца Белого был сооружен на месте каменного здания церкви XVII в. Так что рушили беспощадно, что древние светские постройки, что культовые, не особо задумываясь о сохранении памятников старины для будущих поколений. Апофеоза разрушительный зуд достиг в XIX веке при сносе Борисова-городка. На камень для строительства присутственных мест в соседних Верее и Можайске были разобраны как крепостные сооружения Борисова-городка, так и построенная в самом начале XVII века Борисоглебская церковь. Причем, если стены и башни крепости к моменту сноса уже обветшали, то церковь была еще весьма крепкой. Среди памятников шатровой каменной архитектуры, в своих формах отразившая глубоко национальные мотивы русского деревянного зодчества, Борисоглебская церковь, без сомнения, занимала одно из выдающихся мест.Во внешнем облике церкви Борисова-городка зрителя, прежде всего, поражала ее огромная высота - почти 74 метра, то есть выше даже Коломенской церкви Вознесения, к которой она своей стройностью, галереями и лестничными всходами была очень близка.

Итак, как это ни печально, но пренебрежение к архитектурному наследию – древнерусская традиция, уходящая своими корнями в глубокое прошлое. Так в чем же вина большевиков, разобравших на камень Серпуховской кремль? – Пожалуй, только в том, что они не сразу порвали с этой порочной традицией. Хоть и пелось в революционной песне: "Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног", но одномоментно сделать это было невозможно. “Сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила”, — писал В.И. Ленин. (Ленин В.И.«Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Полн. собр. соч. Т. 41. С. 27.) И еще одна цитата из сочинений вождя. 19 марта 1919 года, делая доклад о партийной программе на VIII съезде РКП (б), В.И. Ленин говорил: "…Прошлое нас держит, хватает тысячами рук и не дает шага вперед сделать или заставляет делать эти шаги так плохо, как мы делаем". (ПСС, т.38, стр.155).

Хотя уже в 1918 - 1924 гг. было издано более 20 декретов, касающихся охраны культурного достояния СССР, но в полной мере бережное отношение к памятникам культуры наступило только после Великой Отечественной войны. 22 мая 1947 г. Совет Министров РСФСР принял важный законодательный акт, а именно постановление «Об охране памятников архитектуры», в котором говорилось: «Считать неприкосновенным историко - художественным наследием национальной культуры и достоянием республики, подлежащим государственной охране, произведения древнерусского зодчества: кремли, крепости, древние сооружения, монастыри, дворцы, архитектурные ансамбли усадеб, садово-парковые насаждения и отдельные здания гражданского и культового назначения, а также связанные с ними декоративные убранства».

Надо отметить, что Серпуховской кремль, разрушался и до 1934 года. Просто несознательные жители города разбирали его на камни для строительства на собственных подворьях. Происходило это как до, так и после революции. Так что к 1934 году Серпуховской кремль уже имел мало общего с картиной Аполлинария Васнецова.

А в настоящее время сохранившиеся фрагменты стен Серпуховского кремля своими надписями поганят вандалы. Может быть, постараемся сохранить хотя бы то, что уцелело? Установка нескольких камер видеонаблюдения на Красной горе вряд ли пробьет ощутимую брешь в бюджете города Серпухова... Хотя, конечно, легче брызгать слюной по поводу 1934 года, чем попытаться сделать что-либо сейчас.

Завершая свой небольшой репортаж о старинных постройках на Красной горе, замечу, что в некоторых путеводителях гору называют Красной, в некоторых - Соборной. Как правильно? - Однозначного ответа в литературе я не нашел. Конечно, это не более чем домыслы, но мне кажется, что более древнее название именно "Красная", в смысле "Красивая" гора. Отсюда же, от "красивой", - Красная площадь в Москве, выражения "красна девица", "не красна изба углами, а красна пирогами" и пр.

Высоцкий и Владычный монастыри, другие храмы города

Помимо кремля, наиболее древние оборонительные сооружения, сохранившиеся на серпуховской земле, это монастыри-фортпосты Владычный и Высоцкий. Владычный был построен в 1360 году, Высоцкий - в 1374 году.

Взгляните на фотографии Высоцкого монастыря - действительно мощная каменная крепость!

Флюгер на шатре башни.

Надвратная церковь монастыря.

Сервис для посетителей монастыря. Снаружи - чай и кофе.

Внутри - платки и юбки.

Зачатьевский собор монастыря - памятник зодчества XIV века.

На территории монастыря было довольно пустынно, хотя монастырь считается действующим. Скажем прямо - вообще никого не встретил, кроме парочки весьма упитанных котов. Хотя, конечно, я, будучи атеистом, не очень-то разбираюсь в распорядке дня монахов. Может быть, в эти часы они сильно заняты какими-то своими делами.

Вид на Высоцкий монастырь с Красной горы.

(фото 21/01/1921)

Высоцкий монастырь стоит на холме. Пишут, что отсюда пошло и название монастыря - Высоцкий. От слов "высота", "высь". Хотя, все древние крепости на Руси старались расположить на естественных или насыпных холмах, для удобства обороны. Но, так или иначе, от стен монастыря видно далеко...

Вид на центр города. Посередине снимка - собор Николы Белого.

Тоже, но с использованием зума.

Другой древний фортпост города - Владычный монастырь.

Далее, предлагаю Вашему вниманию несколько фотографий Введенского Владычного монастыря, сделанных во время поездки 21.11.2020.

Вид на монастырь со стороны Октябрьской улицы.

На площади у монастыря установлен памятник святому Варлааму Серпуховскому.

Напомню, что монастырь был выстроен в 1360 году как крепость, входящая в систему береговой обороны московских земель по Оке. (Подмосковье. Туристские маршруты., М., «Профиздат», 1953, с.81). С тех далеких времен в монастыре сохранились крепостные стены и башни.

Вид на стены и башни с внутренней территории монастыря.

Стена, огораживающая Введенский Владычный монастырь со стороны улицы Старый городок выстроена гораздо позднее. Если она и защищает монастырь, то лишь от церковных воров, но не от вражьих полчищ.

Вид на монастырь со стороны улицы Старый городок.

На территории монастыря. Слева – направо: храм Георгия Победоносца, храм Алексия, собор Введения Пресвятой Богородицы.

Георгиевский храм более крупным планом.

Введенский собор.

Надвратный храм.

Но, закончим с Введенским Владычным монастырем, достаточно мы уделили ему внимания, и вернемся к поездке 2 февраля 2017 года. Продолжим любоваться видами Серпухова от стен Высоцкого монастыря.

Плотина на реке Наре.

Порт Серпухов.

И две фотографии, сделанные непосредственно в порту несколькими годами позднее.

Кстати, в летнее время года отсюда отправлются пассажирские теплоходы в плавание по Оке.

Еще один серпуховской монастырь, но основанный гораздо позднее, чем Высоцкий и Владычный, в XVII веке - Распятский.

До наших дней сохранились "Восточные ворота" монастыря, выходящие на Калужскую улицу. Ворота имеют форму триумфальной арки.

Полуразрушенная монастырская надвратная церковь с колокольней постройки второй половине XVIII века.

(Фотография 1/11/2019)

(Фотография 31/10/2019. На заднем плане - купол Распятского собора).

Как видно на фотографиях, с купола надвратной церкви свисают какие-то веревки. То ли альпинисты здесь тренируются, то ли проводятся работы по обследованию здания. Впрочем, то и другое может происходить одновременно. Хотел зайти внутрь церкви и, при возможности, подняться на колокольню. Однако все входы в церковь оказались заколоченными. А альпинистской веревкой воспользоваться как-то не решился. :о)

Серпухов в начале XX века

Бурные события начала XX века не обошли стороной Серпухов - самый большой город Московской губернии. Перечитывая путеводители 50-х годов прошлого века, я насчитал примерно десяток мест в городе, связанных с революцией 1905 - 1907 годов. В одном доме была подпольная типография большевиков, в другом - склад оружия и так далее. Любопытно, что некоторые из этих достопримечательных мест сохранились до наших дней практически в неизменном виде. Вот перед нами дом №4 по Малому Высоцкому переулку. Здесь хранились нелегальная литература и оружие.

Рядом с домом сохранилась чугунная тротуарная тумба.

Почти как в самом начале XX века! (Для большего эффекта сделал снимки черно-белыми).

Кстати, почти неизменным с начала XX века сохранился не только дом в Малом Высоцком переулке. На Калужской улице немало построек этого времени.

Тоже и на улице Чехова, Второй Московской и других улицах, примыкающих к центру города.

Большинство домов жилые, но есть и заброшенные.

На улице Чехова местами сохранились столбы проволочного телеграфа.

А еще в городе есть водонапорная башня постройки 20-х годов прошлого века. Находится она на Водопроводной улице, недалеко от перекрестка с улицей Джона Рида.

Интересно было идти от вокзала к центру города по улице Ворошилова, а затем по Советской. Современная застройка сменялась все более древней. Шло, так сказать, погружение в глубину эпохи.

Советская улица.

Она же, но еще ближе к центру города.

Иногда наблюдалась и забавное смешение эпох. Перед нами изба-пятистенка с резными наличниками, но с современными оконными рамами и кондиционерами.

До Октябрьской революции в Серпухове каменных домов было менее трети, остальные - деревянные. (Подмосковье. Туристские маршруты. М., "Профиздат", 1953, с.82). Перед нами одно из каменных зданий постройки 60-х годов XIX века - признанное местным памятником истории бывшее здание земской управы.

В годы советской власти в здании выступали Михаил Калинин (в 1919 году – председатель Всероссийского ЦИК) и Джон Рид, американский журналист, придерживавшийся социалистических взглядов.

Любопытную сценку наблюдал недалеко от улицы Чехова.

Эти старомодно одетые люди возле автомобиля "Москвич-408" не участники исторической реконструкции или парада ретроавтомобилей. Просто жители города собрались куда-то по своим делам...

Но вернемся к началу XX века. Прославился Серпухов в гражданскую войну. Нет, боев с белыми здесь не было. Зато был штаб Южного фронта в котором продолжительное время работал И.В. Сталин. Как обстояло дело?

- 3 июля 1919 года белые войска Деникина начали наступление на Москву. С этого дня Южный фронт стал для Советской республики решающим. 26 сентября 1919 года в Москве состоялся Пленум ЦК РКП(б), на котором был рассмотрен вопрос о положении на Южном фронте. По предложению В.И. Ленина Пленум ЦК принял решение направить И.В. Сталина для организации разгрома Деникина. На следующий день И.В.Сталин был назначен членом Реввоенсовета Южного фронта.

Вместе с И.В. Сталиным на Южном фронте работали видные советские и военные руководители К.Е. Ворошилов, Г.К. Орджоникидзе, Л.М. Каганович, С.М. Буденный, А.Я, Пархоменко, С.К. Тимошенко и другие.

11 октября И.В. Сталин приехал в Серпухов, куда по приказанию В.И. Ленина переместился и штаб Южного фронта. Штаб занял здание городской больницы (теперь больница имени Семашко на 2-й Московской улице), здесь был рабочий кабинет Сталина. С 11 октября по 29 декабря 1919 года И.В. Сталин живет на Фабричной улице (ныне улица Чехова), в доме 87, где сейчас помещается Серпуховской историко-художественный музей. (Подмосковье. Туристские маршруты. М., "Профиздат", 1953, с.85).

Вот оно, здание больницы, где в 1919 году был штаб Южного фронта.

(фотографии 31/10/2019)

Перед больничным зданием - часовня.

Раньше здесь стоял памятник И.В. Сталину.

(фотография с сайта Памятники Иосифу Виссарионовичу Сталину)

А это здание Серпуховского историко-художественного музея, где в 1919 году жил И.В.Сталин.

Еще в 50-е годы прошлого века в музее сохранялась обстановка комнаты, где жил и работал И.В. Сталин. В центре комнаты находился письменный стол. На нем чернильный прибор, глобус, бинокль. Рядом - кресло, три стула, книжный шкаф. На тумбочке - телефонный аппарат. У стены простая железная кровать. Обстановка другой комнаты точно воспроизводила рабочий кабинет И.В.Сталина в штабе Южного фронта. (там же, с.85).

Сейчас, увы, не только обстановка этой комнаты не сохранена, но даже соответствующей мемориальной таблички нет. Что, проживание в Серпухове будущего лидера нашей страны факт весьма заурядный для подмосковного города? И по этой причине даже в стенах музея, должного, исходя из названия, отражать историю Серпухова, не хватило места для упоминания о событиях осени 1919 года?

Для посетителей музея, интересующихся не только живописью, но и историей нашей страны, подскажу, что в бывшей комнате И.В. Сталина ныне располагаются картины Натальи Гончаровой. По этой примете вы легко найдете историческую комнату.

Но, вернемся к событиям 1919 года. План наступления, разработанный штабом Южного фронта при участии И.В. Сталина, увенчался успехом. 20 октября 14-я армия Южного фронта очистила Орел от деникинских войск. На воронежском направлении конный корпус Буденного разбил наголову конные корпуса Шкуро и Мамонтова и 24 октября овладел Воронежом. (там же, стр. 86). Белые были отброшены от Москвы.

Конечно, как говорят, "история не знает сослагательного наклонения". Но, все же, давайте представим, что было бы, если Южный фронт не удержал натиска белых армий, Деникин взял бы Москву? - Прежде всего, после падения Советской власти ни о какой "единой и неделимой" России в границах 1914 года не могло быть и речи. Россия существовала бы в виде полуколоний - отдельных территорий, находящихся, "де-факто", под управлением иноземных держав. Почему? Да потому, что все белогвардейские и националистические армии на территории бывшей Российской империи находились под управлением держав Антанты, выступающей в роли коллективного "кукловода". Ну а куклами, соответственно, были вожди "белых". Несколько примеров. По настоянию представителей Антанты командование деникинской армии и украинская Директория заключили между собой договор. Они согласились выступать в войне против Советской власти единым фронтом, причем все оперативный действия против большевиков, - как указывалось в договоре, - ведутся под единым командованием, назначенным Антантой. (Краткая история гражданской войны в СССР, М., "Госполитиздат", 1960, с.122).

Действующими в Сибири армиями Колчака реально командовал французский генерал Жанен, а его заместителем по вопросам тыла и снабжения стал английский генерал Нокс. (там же, с. 127 ).

А что было на западе страны? Петлюровская директория подписала кабальное соглашение с Францией. Директория признала французский протекторат над Украиной. Директория, - указывалось в этом соглашении, - отдает себя под покровительство Франции и просит представителей Франции взять на себя руководство управлением Украины в областях: военной, дипломатической, политической, финансовой, экономической и судебной... (там же, с.122). Правда, в соглашении была небольшая оговорка "в течение всего времени, пока будет продолжаться война с большевиками". Замечательное условие! Вот только многие ли колонии Франции получили независимость в первой половине XX века?

Но, может быть, войска интервентов несли в "дикую Россию" свободу и процветание? Приобщали "русских варваров" к ценностям западной культуры? - Об этом "приобщении" наглядно свидетельствуют следующие цифры. В тюрьмах Мурманска и Архангельска и концлагерях за время иностранной оккупации побывал каждый шестой (!) житель северных районов нашей страны. (там же, с. 52). Вряд ли, этот каждый шестой был большевиком или сочувствующим. В активной политической борьбе, как правило, участвует меньшинство населения. Просто американские и английские оккупанты осуществляли геноцид народов России по классовым или каким-то иным ими определенным критериям.

Поэтому, великое благо для нашей страны, что в гражданской войне победили не белые, а красные. Когда мы говорим, что большевики и Ленин собрали страну заново, в этом нет ни малейшего преувеличения. Да, не удалось вернуть Польшу и Финляндию, получивших независимость из рук Временного правительства. Но, в целом, границы СССР повторили границы бывшей Российской империи.

Серпуховской историко-художественный музей - экспозиция

Отвлечемся на миг от истории, поговорим о прекрасном. В главном здании музея на улице Чехова (есть еще филиалы на Калужской улице, 48; на Московской, 49 и в Покровской церкви рядом с основным зданием музея) представлена весьма богатая коллекцию картин. Представлены, в том числе, полотна Маковского, Айвазовского, Шишкина, Верещагина, Левитана, Васнецова. Есть и один из трех вариантов знаменитой картины Виктора Васнецова (надеюсь, никто не путает художников Виктора Васнецова и его младшего брата Аполлинария?) «Витязь на распутье». Кстати, надпись на камне, перед которым стоит витязь, гласит: «Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». То есть, движение направо, налево и разворот разрешены. :о)

Среди так называемого "авангарда" привлекло полотно Натальи Гончаровой "Женщина с папиросой". Не знаю, что хотела выразить художница, но, на мой взгляд, получилась талантливая карикатура на "богему". Смотришь на неряшливую даму с папироской и почти физически ощущаешь смесь запахов табака, перегара, пота и дешевой косметики.

Из западноевропейского искусства XVI - XIX веков наиболее запомнилось полотно голландского живописца Матиаса Витхоза "Гирлянда цветов на фоне пейзажа".

Впрочем, коллекция фарфора, собранная в музее, произвела на меня большее впечатление, чем живопись. Вот такие, более чем фрагментарные и субъективные впечатления от посещения музея. Естественно, я же и не претендовал на составление детального путеводителя по Серпуховскому музею! Кого интересуют подробности - могу порекомендовать, например,этот сайт. А еще лучше лично побывать в Серпуховском историко-художественном музее, осмотреть его сокровища.

Серпухов во Время Великой Отечественной войны

Какие важные этапы истории Серпухова я еще не упомянул?

- Правильно, Великую Отечественную войну. Серпухов немецко-фашистские войска взять не смогли, хотя стояли всего в 18 км от города, обстреливая его из дальнобойных орудий с Очаковских гор. (Подмосковье. Туристские маршруты. М., "Профиздат", 1953, с.87). В память о грозных днях войны на Красной (Соборной) горе сооружен мемориал со скульптурой Е.В. Вучечича "Воину-освободителю".

(фото 21/01/2021)

13-ти метровый памятник работы Вучечича, установленный в берлинском Трептов-парке, хорошо знаком нам по многочисленным открыткам, книжным иллюстрациям, почтовым маркам и, даже, юбилейному советскому рублю "XX лет Победы". Предварительный 2,5-метровый макет памятника, изготовленный Вучетичем, был в 1964 году перевезен из Германии в город Серпухов и установлен около городской больницы имени Н. А. Семашко. В 2008 году была начата реставрация памятника, после которой (22 июня 2009 года) скульптура была установлена на гранитный постамент на территории мемориального комплекса в Серпухове «Соборная гора».

Еще 2,5 метровая авторская копия этого памятника стоит в Верее. Почему именно в Верее? - Дело в том, что скульптор Е.В. Вучетич воевал в составе 33-й армии генерала Ефремова, освобождавшей Верею. А каким образом такого памятника удостоился Серпухов - я выяснить не смог. Хотя и наткнулся на сайт с очень подробной историей серпуховского "Воина-освободителя".

По дороге в Серпухов - мемориал в Щербинке

Как я уже упоминал в начале моего туристического отчета, в Серпухов я прибыл довольно поздно - в 11.29. Как говорится "по техническим причинам" опоздал на электричку. Следующий поезд до Серпухова был через час. Решил использовать этот час для осмотра мемориала в Щербинке, куда и отправился подольской электричкой.

О каком мемориале идет речь? - В Щербинке, на железнодорожном кольце стоит построенный Ворошиловградским (Луганским) заводом паровоз Л-3348. Рядом - семафор, будка поста.

Паровозов и на постаментах, и просто на железнодорожных путях я видел немало. Но вот настоящий семафор увидел впервые. Надо было, конечно, осмотреть и сфотографировать его со всех сторон, но, пора было бежать на электричку до Серпухова.

Что еще можно было осмотреть в Серпухове, если бы я располагал большим временем?

Имело смысл посетить историко-археологический отдел музея на Калужской улице, осмотреть Гостиный двор, старинные корпуса бывшей Серпуховской ситценабивной фабрики, Владычный монастырь.

Может быть, доведется еще побывать в Серпухове, тогда наверстаю упущенное.

P.S. Выражаю глубокую благодарность сотруднику Государственной публичной исторической библиотеки Владимиру Леонтьеву за помощь в подготовке материала.

Комментарии

Еще несколько прогулок по Серпухову

Так случилось, что после февральской 2017 года поездки в Серпухов я побывал в этом городе еще несколько раз. Фирма, где я работаю курьером, посылала меня сюда с различными поручениями. Что для меня естественно, попав в другой город и покончив с делами, не тороплюсь в Москву. Вот и во время этих небольших командировок совершил довольно продолжительные прогулки по городу, а также заглянул в Историко-археологический отдел Серпуховского историко-художественного музея, расположенный на Калужской, 48. Напомню, что во время первой поездки я успел побывать только в главном здании музея на Чехова, 87.

Некоторые фотографии из этих поездок вставил с соответствующими ссылками в отчет 2017 года «Поездка в Серпухов», но большую часть полученных материалов использовал для написания предлагаемого Вашему вниманию комментария.

Начнем с центра города.

На бывшей главной торговой площади города, ныне площади Ленина, находится возведенный в середине XIX века и, впоследствии, неоднократно перестраивающийся Гостиный двор.

Вот он, перед нами, с разных сторон.

Со стороны северо-западного фасада Гостиного двора установлен памятник В.И. Ленину работы скульптора Матросова.

А в западном и южном углах площади стоят еще два памятника, воздвигнутых, очевидно, не столь давно – князю Святославу и П.А. Столыпину.

На мой взгляд, интересная композиция получается – Ленин в полукольце более древних исторических деятелей. Хотя, для меня остается загадкой, почему для увековечивания были избраны именно эти два персонажа.

Конечно, в городе есть памятники не только государственным деятелям. Так, на пересечении улиц Чехова и Ворошилова установлен памятник А.П. Чехову.

На этом же перекрестке, по диагонали с другой стороны, прогуливается чеховская «Дама с собачкой».

Бросаются в глаза два светлых пятна у "дамы" - на носу и левой груди. Видимо, серпуховчане "на счастье" достаточно регулярно трут эти части тела бронзовой фигуры.

Появление в Серпухове памятника Чехову, а не какому либо иному известному писателю исторически оправдано. В 1892 году Антон Павлович Чехов купил имение Мелихово Серпуховского уезда и в течение семи лет неоднократно бывал в Серпухове по различным делам.

Очень интересны, на мой взгляд, миниатюрные скульптуры павлинов, находящиеся в разных местах Серпухова. Маленькие (высотой около 30 см) бронзовые фигурки созданы местным скульптором Ильей Дюковым. Почему именно павлины, а не какие-нибудь иные птицы? - Напомню, что павлин изображен на гербе Серпухова.

Каждая скульптура связана с местом, где она установлена. Например, около железнодорожного вокзала стоит павлин-железнодорожник.

Около городского театра – театрал.

Возле ресторана – повар.

А рядом с историко-художественным музеем – художник.

Еще проездом, из окна автобуса, видел около городского стадиона павлина-футбольного судью. Сфотографировать его, увы, не успел.

Всего в городе 13 скульптур павлинов. И поголовье их обещали умножить. Есть сайты, где перечислены все павлиньи скульптуры с указанием мест их дислокации. Но мне более интересно, когда встреча с очередным павлином оказывается приятной неожиданностью, нежели чем итогом специальных поисков. Поэтому, специально всех павлинов не отыскивал. Будут еще новые поездки в Серпухов – встречусь и с другими павлинами.

Но, вернемся на площадь Ленина.

Перед нами местная достопримечательность – «Дом с часами» постройки 1930 года.

Башенные часы, что не редкость, показывают разное время. :о)

С другой стороны улицы - дом, построенный в этот же период.

Зданий 20-х – 30-х годов прошлого века в городе сохранилось немало. Но, что еще интересней, в центре Серпухова массово уцелела застройка конца XIX - начала XX веков.

В качестве примера - один из домов на Пролетарской улице.

Напротив, по адресу Пролетарская, 12 - каменный двухэтажный дом. Дом представляет исторический интерес. В нем с 1912 по 1917 годы была явка серпуховских большевиков. А в 1917-1918 годах проводились собрания рабочих и солдат.

Деревянный дом на улице Свердлова.

На Советской улице.

Некоторые старые постройки заброшены и разрушаются.

Украшенные современными граффити Восточные ворота усадьбы Солодникова (улица Аристова).

Весьма интересны и древние промышленные постройки в городе. Серпухов издавна был городом текстильщиков. Даже павлин на гербе города, как утверждают, своим разукрашенным хвостом олицетворяет многоцветье серпуховского ситца. А изобразить павлина на гербе посоветовала Екатерина II. Но крупным центром текстильной промышленности Серпухов стал еще в доекатерининские времена - 30-х годах XVIII века. В городе производили как полотно, сырьем для которого была конопля с окрестных Серпухову полей, так и сукно. А в конце века, как раз во времена царствования Екатерины II, в городе стали производить хлопчатобумажные (ситцевые) ткани.

В XIX веке прославились серпуховские фабриканты братья Коншины, владельцы фабрик по производству ситца. За весомый вклад в развитие отечественной текстильной промышленности Коншиным присвоили звание почетных граждан города и возвели в дворянское сословие. На средства Коншиных в Серпухове были построены Успенская церковь, Ильинская и церковь Всех Святых в Высоцком монастыре. А в районе Новой Мызы выстроили кирпичную больницу с хирургическим отделением. Также была открыта начальная школа и баня для рабочих.

Короче, все вокруг «цвело и пахло». Причем, как в переносном, так и в прямом смысле слова. Процитирую следующие строки о текстильном производстве Коншиных: «…Только в воскресенье и праздничные дни, когда фабрики не работают, вода Нары представляется хотя и черной, но все же похожей на речную воду; в будни же по реке сплошь несутся красные, синие и черные полосы. Дело доходило до того, что посетители бань, расположенных на Наре чуть ниже места, где в реку сливались промывные воды с ситценабивных фабрик, жаловались, что они не столько моются, сколько окрашиваются». Цитата отсюда.

Помимо загрязнения окружающей среды были и иные, гораздо более важные обстоятельства, не позволяющие восхищаться оборотистыми братьями-фабрикантами. Несмотря на значительный рост производства, техническое оснащение коншинских предприятий было еще весьма отсталым – работа производилась исключительно на ручных станках. Жизнь рабочих была крайне тяжелой. Работали по 14-16 часов в сутки в грязных, темных помещениях, где отсутствовали элементарные условия труда. Зарплата была нищенской. Ткачи-мужчины зарабатывали 11-12 рублей в месяц, женщины – 5-9 рублей в месяц, дети (11-12 лет) – не более 3 рублей. (там же)

Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Национализированные коншинские фабрики продолжали работать и развиваться. Серпухов по-прежнему оставался городом текстильщиков. Уже в середине 30-х годов прошлого века в Серпухове была сосредоточена десятая часть хлопчатобумажной промышленности Московской области. По своей прядильной и ткацкой мощности Серпухов перегнал даже Москву.

Отгремели битвы Великой Отечественной войны. Текстильное производство в Серпухове совершенствовалось. Строились новые корпуса, осваивались новые виды продукции.

После капиталистической реставрации основным текстильным предприятием города стал ЗАО (холдинг) «Серпуховский текстиль». На нем осуществлялось прядильно-ткацкое, отделочное и швейное производство. Холдингу удалось пережить кризис 1998 года, но в 2009 году наступило катастрофа. После новогодних праздников, 15 января, был осуществлен рейдерский захват предприятия. Заметьте, не в «лихие» 90-е, а в «сытые нулевые»! В конце – концов, 21 апреля 2009 года, суд признал законным прежнего руководителя предприятия. Но он вернулся уже к разворованным цехам. Восстановить производство было невозможно.

Что представлял собой «Серпуховской текстиль» в августе 2012 года можно увидеть здесь.

С помощью интернета попытался выяснить, существует ли сейчас и фактически и юридически ЗАО (холдинг) «Серпуховский текстиль». Этот сайт проинформировал, что компания ЗАО (ХОЛДИНГ) "СЕРПУХОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" ликвидирована 23.05.2013.

Яндекс-карты, указав прежний адрес холдинга - Володарского, 5 – сообщили - «больше не работает». Но официальный сайт холдинга поддерживается, хотя прайс-лист на выпускаемую продукцию датирован июнем 2015 года. Жизнь после смерти? В 2015 году еще осуществлялся выпуск ткани на каких-то иных производственных площадях холдинга? И продукция реализовывалась после юридической ликвидации холдинга? Надеюсь, что побываю еще в Серпухове и на месте смогу разобраться в этой запутанной истории. А пока несколько фотографий, связанных с «промышленным Серпуховом».

Проходя по улице Володарского, справа и чуть позади дома 11/8 видны руины одного из цехов «Серпуховского текстиля».

Подойдем поближе.

Кое-где даже древняя керамика сохранилась.

А вот так этот фабричный цех выглядел во времена Коншиных.

Фото отсюда.

Еще несколько фотографий руин бывшего холдинга "Серпуховской текстиль".

Если не ошибаюсь - Занарская фабрика.

Бывшие казармы (общежитие) рабочих Занарской фабрики Коншиных.

В начале этого комментария я упоминал, что во время одной из поездок заглянул в Историко-археологический отдел Серпуховского историко-художественного музея, расположенный на улице Калужская, 48.

Как обычно, не буду перечислять все, что видел. Остановлюсь только на наиболее заинтересовавших меня экспонатах. Так, в разделе, посвященном Великой Отечественной войне, привлекли внимание стенды с оружием.

На фотографии внизу слева самодельный (!) партизанский автомат на основе Cамозарядной винтовки Токарева СВТ-40. Никогда таких самоделок не видел и, даже, не слышал о них.

А на этом стенде, на центральной полке, лежат щипцы для борьбы с зажигательными бомбами.

Этими щипцами полагалось схватить «зажигалку» и быстро отнести ее к ящику с песком или бочке с водой. В крайнем случае – выбросить горящую зажигательную бомбу за пределы объекта. Например, с крыши дома скинуть «зажигалку» во двор, где она не могла причинить большого вреда. Про борьбу с «зажигалками» с помощью щипцов я читал неоднократно, но их самих увидел впервые.

На стенде с немецким оружием привлек внимание ручной пулемет с водяным охлаждением MG 08/15.

На снимке он левее миномета. Вес пулемета без воды и ленты был около 21 кг. MG 08/15, разработанный в 1915 году, к началу Второй мировой войны безнадежно устарел. Однако, из-за нехватки более современного оружия этот пулемет все еще продолжали использовать, в том числе при вторжении в СССР. Впрочем, и помимо MG 08/15 немцы применяли в боях немало технического антиквариата. Например, танки Т-2, имеющие противопульное бронирование и 20-мм пушку…

Кстати, о танках. Большой стенд в музее посвящен «танковому асу», старшему лейтенанту РККА Д.Ф. Лавриненко. И это не удивительно, ведь один из своих подвигов Д.Ф. Лавриненко совершил как раз недалеко от Серпухова.

На диораме показана 1-я Московская улица Серпухова со стоящим на ней танком Лавриненко.

От суровых будней Великой Отечественной перенесемся в мир прекрасного. Во время моего посещения музея в нем проходила выставка «Каменная радуга Земли». Предлагаю Вашему вниманию фотографии некоторых экспонатов выставки (всего их около тысячи). Все экспонаты из частной коллекции камней, которую собрал Владимир Романович Кирницкий, учредитель Серпуховского геолого-минералогического музея, бизнесмен и депутат.

Агатовая жеода

Гелиотроп

Кварц

Малахит

Нефрит

Еще больше фотографий тут.

Повезло Серпухову, что у Кирницкого такое хорошее увлечение. А ведь мог бы, например, и остров где-нибудь в океане купить. И не было бы в Серпуховском музее такой интересной экспозиции...

Итак, я рассказал кратко о трех моих поездках в Серпухов. Желаю всем читателям этого отчета увлекательных турпоездок! А еще лучше, если они будут, как и у меня, сочетаться с командировками. Может ли быть прекраснее, чем когда работа и увлечения совпадают?

Пятая поездка

В эту поездку мне довелось познакомиться уже не с текстильным, а с автомобилестроительным Серпуховом. (Увы, и то и другое теперь в прошлом…). Итак, 16 октября 2020 года я побывал на территории бывшего Серпуховского автомобильного завода (СЕАЗ) выпускавшего когда-то мотоколяски для инвалидов, и, позднее, автомобили «ОКА».

В память о тех временах в сквере напротив завода красуется образец заводской продукции.

Одни из ворот бывшего автозавода.

Любопытно, что значительная часть цехов автозавода находилась в старинных зданиях, построенных в начале XX века.

Перед нами бывшая богадельня им. Коншиных, устроенная с началом Первой мировой войны в 1914 г. в усадьбе фабрикантов Коншиных «Старая Мыза». (Вот снова Коншины в моем отчете появились…) Как утверждает Викимапия, когда работал автозавод, на первом этаже бывшей богадельни была гальваника.

Также приспособленный для нужд автомобильного производства бывший храм Серафима Саровского. Храм был возведен чуть позднее богадельни.

По Калужской улице к берегам Оки

29 июня 2021, вновь оказавшись в Серпухове и освободившись от дел, решил прогуляться по Калужской, одной из моих любимых улиц этого древнего города. Начал прогулку на пересечении Калужской и Ворошилова, а закончил на берегу Оки. Целью прогулки был осмотр старинной застройки Калужской улицы, Высоцкий монастырь, корабельное кладбище на Оке. Касательно первого и второго, полагаю, все понято, а про «кладбище» немного поясню. Наткнулся на информацию о нем в Викимапии. Находится «кладбище» на левом берегу Оки, чуть ниже места впадения в нее Нары. На фотографиях в Викимапии были показаны стоящие на берегу заброшенные речные корабли.

Относительно возможности подняться на борт «упокоившихся» судов сведений не было. На других интернет-ресурсах информация была достаточно противоречивой. Например, сеть «ВКонтакте» порадовала оживленной дискуссией, охраняются эти корабли или нет. Решил, добравшись до берегов Оки проверить это на месте.

Итак, «поехали»! А точнее, «пошли» - общественный транспорт по Калужской улице не ходит.

Деревянная застройка Калужской улицы.

Впрочем, историческую деревянную застройку Калужской я снимал и ранее. А вот это здание удалось запечатлеть впервые.

Перед нами выстроенный в середине XVIII века каменный дворец фабрикантов Кишкиных. Любопытно, что в 1775 году тут проездом побывала императрица Екатерина II. В 1782 году дворец был приобретен казною для размещения «присутственных мест». Во дворце разместились полиция, уездной и земской суд, архив, дворянская опека, казначейство, магистрат, зал дворянского собрания, шестигласная дума. (Ф.М.Разумовский, «Художественное наследие Серпуховской земли», М., «Искусство», 1979, с. 109 – 110). А ныне здесь СИЗО. Сидельцы могут гордиться, что сама императрица это здание посещала.

Высоцкий монастырь. Много фотографий было сделано во время поездки зимой 2017 года. Для сравнения, несколько летних фотографий.

Монастыри, как мы видим, не чуждаются технического прогресса. Монахи ныне косят траву бензокосами!

Вскоре после того, как монастырь остался позади, началась промышленная окраина города. Ну а за ней потянулись заброшенные поля, густо поросшие борщевиком.

По шоссе, являющимся продолжением Калужской улицы, дошел до берега Оки.

Выглядит она в этих местах вот так.

А вот и вытащенные на берег корабли. Увы, в отличие от фотографий на Викимапии и «ВКонтакте», их оказалось всего два. Если не ошибаюсь, буксир и небольшой катер.

Охраны видно не было, к кораблям можно было спокойно подойти, но заброшенным это место отнюдь не выглядело. Чуть ниже по течению виднелись какие-то береговые сооружения, стояли легковые автомобили, ходили люди. Трудно сказать, имеют ли они отношения к кораблям или нет. Выяснять это не стал. Осмотрев ржавые корпуса бывших «покорителей речных просторов», отправился в обратную дорогу. Возможно, имело смысл пройти вниз по течению Оки до смотровой площадки около железнодорожного моста и, далее, по 2-й Московской, вернуться в город. Но, следка раздосадованный «скупым корабельным ассортиментом», решил больше ничего не осматривать. Прошел изученной дорогой до Высоцкого монастыре, неподалеку от которого сел на автобус и отправился на железнодорожный вокзал.

Итак, в итоге пешая прогулка протяженностью около 6 км по южным окраинам Серпухова. Рекомендовать подобный маршрут не берусь. Если есть время и интерес к «заброшенкам», лучше посетить усадьбы «Пущино-на-Наре» и «Пущино-на-Оке».