- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- К озеру Глубокому

- К Озернинскому водохранилищу

- Можайск

- В верховьях Нары

- Сенежское озеро и его окрестности

- Среди скал, Васильевское

- Снова в Васильевском

- В старинный город Верею

- В окрестностях Вереи

- Подмосковная Швейцария

- Снова в Подмосковной Швейцарии

- Окрестности Можайского шоссе

- Усадьбы Крёкшино и Петровское-Алабино

- Заброшенный бункер в Вороново

- ВИВАТ-2011

- К месту гибели партизанки Веры Волошиной

- Водопад Радужный

- На Северо-Запад Подмосковья

- Карьеры в Тучково и Лызлово, заброшенная железнодорожная ветка

- Снова в Морево - ж/д станция и карьеры

- Снова в Лызлово

- Вдоль берегов Истры

- Шараповский песчаный карьер

- Снова в Шарапово

- Шарапово — южный карьер

- “Подольское море”

- Озеро Тростенское, Скирманово и Сычевское карьеры

- "Шары" под Наро-Фоминском (заброшенные позиции С-25 и А-35)

- «Шары» под Наро-Фоминском – часть 2

- Горбовская ГЭС и Городок в Рузе

- Дом-музей Пришвина в Дунино

- Саввино-Сторожевский монастырь

- Танковая площадка в Снегирях

- «Мост в никуда» и частный музей ретротехники

- Вторая поездка в Рузу

- Рузское водохранилище – старинная усадьба Осташево – заброшенная Никольская церковь в урочище Лихачево

- Родники на Протве

- Карьеры в Морево – сезон 2017

- Старинный город Боровск

- Мини-зоопарк в Троицке

- Симская трясина

- Гремучий ручей и другие достопримечательности северо-востока Калужской области

- Дорога к Дикому озеру или снова в Сычевских карьерах

- Можайское водохранилище

- Волоколамск с высоты птичьего полета

- Дикое озеро – лето 2019 года

- Подмосковная «Линия Сталина»

- Достопримечательности Вереи

- Подлодка в Подмосковье

- Иным транспортом

- Мотопрогулки

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Старинный город Боровск

Долго раздумывал, имеет ли смысл посетить с туристическими целями в Боровск? Найденная в интернете информация о Боровске показалась довольно скучной – маленький провинциальный городок, из достопримечательностей, как правило, не представляющие исторической ценности церкви … Стоит ли ехать почти за 100 километров? Тем не менее, на поездку в Боровск я решился. И отнюдь не пожалел! Поездка оказалась одной из самых результативных в этом сезоне. Но, по порядку.

4 августа 2017 года, около 8 утра, выехал, как обычно, из СНТ Жаворонки (Одинцовский район Московской области). Далее по Можайскому шоссе - левый поворот на А-107 – по дороге местного значения от Селятино до Расторгуево - правый поворот на А-3 («Украина») - на Балабановской развязке правый поворот на Боровск. И обратно тем же маршрутом, только с А-3 свернул сразу на А-107. Сделал так, поскольку убедился, что трасса А-3 «Украина» вполне комфортна для мопедных поездок. По две полосы для движения в каждом направлении, малая интенсивность движения транспорта в сторону Калужской области в утренние часы и, наоборот, полупустое шоссе в сторону Москвы в послеобеденное время – какой смысл искать объездные пути? Мне никто не мешал и, надеюсь, я помех никому не создавал.

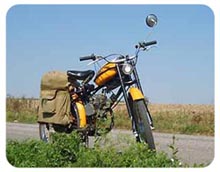

Погода благоприятствовала поездке – дождь обещали кратковременный и только местами. Вполне терпимо, учитывая, что летом 2017 года дожди шли почти каждый день с мая по начало августа. Прогноз сбылся - обещанный «кратковременный» дождь застал меня почти на границе с Калужской областью. Кстати, на обратном пути без дождя тоже не обошлось. Но настолько я уже привык к сочащейся с неба влаге, что останавливаться, пережидать непогоду не стал. Зато остановился у стелы «Калужская область», сфотографировал своего «железного коня».

Любопытно, что стела «Московская область» находится на противоположной стороне шоссе примерно на километр ближе к Москве. «Ничейная земля» между двумя областями? :о)

До окраин Боровска добрался довольно быстро – в 11 часов был уже у первой запланированной к осмотру достопримечательности - Пафнутьев-Боровского монастыря. Монастырь найти очень просто – после съезда с А-108, двигаясь по направлению к Боровску, сворачиваем налево по указателю «Пафнутьев-Боровский монастырь».

Готовясь к поездке в Боровск, весьма противоречивые отклики о посещении Пафнутьево-Боровского монастыря нашел в интернете. От слащаво-восторженных, до весьма критических. Причем, критически были настроены, зачастую, люди верующие. Кому-то к «святому старцу» подойти не удалось, кого-то «ощущение благодати… не посетило» (цитирую дословно! – З.К.). И общие жалобы как приехавших за «благодатью» верующих, так и простых туристов, на попытки воспрепятствовать фотосъемке на территории монастыря. Кого интересуют подробности, зайдите хотя бы на Автотревел, прочтите ВСЕ отклики о посещении Пафнутьев-Боровского монастыря.

Лично я, упертый атеист-безбожник, решил заехать к монастырю, естественно, не за благословением святых старцев. Монастырь интересовал меня как древняя крепость с интересной историей.

И вот он передо мной, Пафнутьев-Боровский монастырь.

Да, каменные монастырские стены и башни XVI—XVII веков постройки, безусловно, впечатляют. Сильная пограничная крепость для защиты от угроз с запада была сооружена. Хотя, Саввино-Сторожевский монастырь, где я неоднократно бывал, пожалуй, еще более мощное оборонительное сооружение. И стены повыше, и башен побольше. Тем не менее, в июле 1610 года осадившие Пафнутьев-Боровский монастырь польско-литовские войска Яна Сапеги штурмом преодолеть монастырские стены не смогли. Восемьсот русских стрельцов под командованием воеводы Михаила Волконского в течение 10 дней успешно отражали все атаки нападавших. Только измена младших воевод Афанасия Челищева и Якова Змиева помогла интервентам ворваться в монастырь. Защитники монастыря были перебиты. Воевода Михаил Волконский был зарублен в соборе Рождества Богородицы. Этому событию посвящена находящаяся в Калужском художественном музее картина В. Демидова «Предсмертный подвиг князя М.К. Волконского в Пафнутьевом монастыре в Боровске в 1610 году». Копирующая картину фреска украшает один из домов в центре Боровска.

Но это я несколько забежал вперед. Фрески на улицах Боровска осматривал несколько позднее. А сейчас вернемся к монастырю.

Перед Вами некоторые из башен монастыря.

Георгиевская-Знаменская башня.

Оружейная башня.

Проломные ворота, через которые посетители входят на территорию монастыря.

У входа объявления, что подаяния цыганам не благословляются, кормление голубей не благословляется, фотосъемка благословляется только после внесения пожертвования. Примерно так. Цитирую по памяти, так как не решился снимать в присутствии охраны без искомого «благословения».

На территории монастыря наиболее масштабное сооружение – колокольня. Высота – 55 метров. Как двадцатиэтажный дом. И такие «небоскребы» возводили на Руси в конце XVII века!

Перед колокольней – трапезная.

Ранее в здание трапезной располагалась церковь Рождества Христова. Знаменательное место! В подклети этой церкви, в 1666–1667 годах, был заточен идеолог староверов протопоп Аввакум. Кстати, в 1670-х в стенах монастыря, а позже и Боровского городского острога содержались под стражей и были уморены голодом другие знаменитые старообрядцы боярыня Морозова (в иночестве Феодора) и её сестра княгиня Урусова. Княгиню Урусову мало кто сейчас знает, а знаменитую картину В. И. Сурикова «Боярыня Морозова», думаю, видели все. Если уж не оригинал в «Третьяковке», то, хотя бы, в виде одной из многочисленных копий – журнальных или книжных иллюстраций.

Хотел также сфотографировать собор Рождества Богородицы, где совершил свой последний подвиг воевода Волконский, но возле собора толпился народ, видимо, проходило какое-то церковное мероприятие. Решил не маячить перед ним с фотоаппаратом. Платить 100 рублей за благословение на фотосъемку не хотелось. Впрочем, возможно, грозные объявления на воротах монастыря носят чисто рекомендательный характер и я уж слишком перестраховался.

Конечно, очень бегло я ознакомился с Пафнутьев-Боровским монастырем, но главной целью моей поездки был все же город Боровск. Тем же, кто желает получить больше информации о монастыре, могу рекомендовать, например, вот этот сайт.

Напоследок полюбовавшись котом, мирно спавшим в нише монастырской постройки, снова оседлал "Ригу-7" и отправился в центр Боровска.

На площади Ленина оставив мопед, предварительно пристегнув его толстенной цепью с амбарным замком и накрыв тентом (дабы меньше привлекал внимание юных любознательных боровчан). Осматривать достопримечательности города отправился пешком.

Первое, что меня приятно удивило в Боровске – очень красивые виды. Город расположен на холмах. С высоких точек в центре города – обзор замечательный!

Это же фото более крупным планом. На фотографии слева построенная в XVIII-XIX веках церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Роще (улица Шмидта), а справа Пафнутьев-Боровский монастырь, где я только что побывал. Левее колокольни хорошо виден собор Рождества Богородицы, место предсмертного подвига воеводы Волконского.

Еще особенность города. В центре Боровска в значительной степени сохранилась историческая застройка. Если пройти по улице Ленина можно полюбоваться на особняки конца XIX – начала XX веков.

Вот один из них - городская усадьба купца-старообрядца Шокина. За особую красоту деревянной резьбы особняк прозван «Домом с кружевами».

Дом купцов Маренковых, занимавшихся гастрономической торговлей.

Дом купцов и промышленников Полежаевых.

Очень похоже, что это сохранившийся амбар усадьбы Полежаевых.

И таких двухэтажных особнячков, уж и неизвестно кому принадлежащих, в Боровске множество.

В общем-то, ничего особенного в этих городских купеческих усадьбах нет (за исключением усадьбы Шокиных) но, в целом, сохранившаяся массовая старая застройка напоминает, что ты приехал в древний русский город.

Однако если город претендует на внимание туристов, купеческих особняков мало. Должна быть какая-то своя «изюминка». Если такой не имеется – ее придумывают. Появляется музей мыши или город объявляют родиной Бабы-Яги и тому подобное. А в Боровске придумывать ничего не надо. В истории города имеется своя мрачно-романтическая страница – старообрядчество. Откуда же такое пристрастие к старому обряду у боровчан? Дело в том, что Боровск издавна был городом купеческим. А среди купцов приверженность к старому обряду (или староверие) было весьма распространено. Точнее, многие деятельные староверы становились купцами и добивались больших успехов на этом поприще. Есть мнение, что многих боровчан к старообрядчеству привлекло заточение в Пафнутьев-Боровском монастыре несгибаемого протопопа Аввакума. Привезли то его в Боровск, также как Морозову с Урусовой, для устрашения раскольников (так тогда официально именовали староверов), но эффект, скорее, был достигнут противоположный.

Именно поэтому в Боровске из десяти храмов три старообрядческих. Первым старообрядческих храмом, повстречавшемся на моем пути, оказался собор Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на улице Коммунистической, 63. Собор 1912 года постройки выглядит весьма внушительно.

Жаль только, что подойти к находящемуся на реставрации собору затруднительно. Помимо запрещающей таблички проход сторожит собака. Вряд ли попытки убедить ее, что мне только собор сфотографировать, оказались бы действенными. :о)

Действующая старообрядческая церковь на улице Циолковского.

А в этой старообрядческой церкви на улице Ленина находится городской выставочный зал.

Как известно, отношение к старообрядцам смягчилось во времена Александра III после появления «Законе о старообрядцах» от 3(15) мая 1883 года. А 17 апреля 1905 года, при правлении Николая II, был издан указ «Об укреплении начал веротерпимости». Старообрядцам, в частности, стали разрешать возводить храмы на общих основаниях с другими иноверцами. После этого в Боровске, где хорошо помнили Аввакума, Морозову и Урусову, стали массово возводиться старообрядческие храмы.

Кстати, согласно пункту 7 этого указа, было велено присвоить наименование старообрядцев, взамен употребляемого названия раскольников, «всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам». Вот так «раскольники» официально стали «старообрядцами».

Как я уже упомянул, в Боровске семь храмов "новообрядцев" - сторонников официальной РПЦ. Перед нами один из них, расположенный в центре города Благовещенский собор постройки начала XVIII века.

В каждом городе гордятся знаменитыми людьми, имеющими к этому городу какое-либо отношение. Даже если эти знаменитые люди побывали здесь только проездом. Боровску в отношении знаменитостей повезло – в городе почти 12 лет жил и работал основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский!

Дом-музей Циолковского на одноименной улице.

Для тех, кто не разглядел мой мопед на предыдущем снимке - он же более крупным планом.

Дом-музей Циолковского не выглядит инородным телом среди окружающей застройки. Многие дома на этой улице стоят со времен пребывания в Боровске знаменитого ученого.

А в самом центре города, на площади Ленина, установлен памятник Циолковскому.

Скульптор почему-то изобразил теоретика космонавтики в валенках, но, при этом, в сюртуке и галстуке. Ни разу в жизни не приходилось видеть мне такого сочетания – валенки и галстук. Хотя, может быть, во времена Циолковского многие именно так и одевались? :о)

Неподалеку от памятника Циолковскому, напротив районной библиотеки, установлен бюст русского философа-космиста Федорова (1829 – 1903).

О философе Федорове, до посещения Боровска, я никогда не слышал. При написании отчета обратился в первую очередь, к Википедии. Теоретические воззрения Федорова оказались весьма любопытными. Он мечтал воскресить умерших – с помощью науки собрать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». Позднее мне в руки попал альманах «Прометей» со статьей С.Г. Семеновой «Николай Федорович Федоров (Жизнь и учение)» («Прометей», т.11, М., «Молодая гвардия», 1977, с.97 – 105). Оказалось, что предполагалось не только воскресить всех умерших, ни и заселить ими космос. Н.Ф. Федоров полагал, что «…в бесконечных просторах вселенной разместятся мириады [так в тексте – З.К.] воскрешенных поколений…». (с.96). «Человеку будут доступны все небесные миры только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что только тогда он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы». (с.97). Воскрешение у Федорова всегда мыслится в родственном ряду – сын воскрешает отца, отец своего отца и т.д. (с.90).

Итак, что у нас получается согласно учению Федорова? Изучая генетический код потомка, расшифровываем генетический код предка. Затем, используя этот код, создаем из атомов и молекул живого предка. Но, скорее всего, не точную копию его! Ведь согласно Федорову воскрешаемый может «принимать всякие формы», чтобы быть «способным жить во всех средах». Само по себе очень интересно, но нужно ли это? Например, хотел бы я, чтобы были живы ранее умершие мои любимые родственники? – Да еще как бы хотел… Но, по Федорову, даже если бы воскрешенные оказались точными копиями внешне, они меня не узнали. Собирая атомы и молекулы теоретически можно воссоздать тело человека, но не его личность. И сознание у воскрешенных было бы как у новорожденных детей. Далее. Согласно планам Федорова, воскрешенных отправили бы куда-нибудь далеко в космос, и я их больше не увидел, если бы только сам не слетал на космическом корабле к ним погостить. И, наконец, даже внешне они могли очень сильно отличаться от живших ранее. Ведь Федоров хотел, чтобы воскрешенные могли принимать «всякие формы», «способные жить во всех средах». Представьте – Вам, например, показывают покрытое чешуей, имеющее хвост и жабры существо откуда-нибудь из созвездия Ориона. Показывают, и говорят, что это Ваш любимый дедушка. Ни «дедушка» Вас не узнает, ни Вы его. Обрадует ли Вас такое «воскрешение»? – Меня не очень. Не лучше ли, увеличивать численность человечества традиционным способом, через зачатия и рождения? При освоении же космоса человеку, наверное, проще использовать роботов, а не биотрасформеров. А что касается наших умерших родных и близких, то они продолжают жить в нашей памяти.

Н.Ф. Федоров был очень интересен как личность. Аскет и подвижник, работая библиотекарем в Румянцевском музее, он зимой и летом носил одну и ту же старенькую кацевейку. Из своего крохотного ежемесячного жалования в 33 рубля Федоров тратил на себя: 5 рублей за угол и 3 рубля на чай с баранками. Вот так он жил и питался. Сэкономленные деньги Федоров раздавал нуждающимся и тратил на покупку книг. Причем, книги покупал не для себя, а для других – в том числе для Румянцевской библиотеки.

У философа-космиста Федорова и ныне есть свои последователи. На следующем фото, видимо, один из них.

Еще один знаменитый уроженец Боровского уезда – герой русско-турецкой войны 1806 – 1807 годов адмирал Д.Н. Сенявин. В отличии от философа Федорова, о Сенявине достаточно материала в интернете, поэтому рассказывать о подвигах адмирала не буду. Википедия и другие источники вам в помощь.

Памятник адмиралу установлен на улице Ленина, неподалеку от Благовещенского собора. Позади памятника – смотровая площадка. Впрочем, как я и писал ранее, город расположен на холмах и «смотровых площадок» в нем множество. Зайдешь в какой-нибудь двор, а перед тобой крутой обрыв, а за ним «даль неоглядная». Очень живописно! Правда, преодолевать крутые подъемы боровских улиц на односкоростном мопеде было не очень удобно, но, ничего, моя «Рига-7» справилась.

Боровские виды.

Одна из современных достопримечательностей Боровска - фрески. Фески на домах рисует местный художник Владимир Овчинников. Большинство фресок связано с историей города.

Фресок в городе много. Идешь по центру Боровска, и чуть ли не за каждым углом тебя ожидает следующая фреска. Как книжку с картинками листаешь. Не удержусь от цитаты: «…отобразить это на фото невозможно, нужно ехать и смотреть на местности, потому что чудо того, что делает художник — в интеграции города и картины». Выполненные в одном стиле фрески придают Боровску особый колорит, делают его непохожим на другие российские города. Кому моих фотографий фресок покажется мало – рекомендую сайт, посвященный творчеству Владимира Овчинникова. Может быть, слишком восторженно я воспринял фрески Овчинникова, но, мне кажется, даже ради только них одних имеет смысл посетить Боровск.

И напоследок о том, что видел по дороге.

Башня Ростелекома

При движении по А-107 между Кобяково и Тарасково с левой стороны шоссе возвышается огромная железобетонная радиорелейная башня Ростелекома. Высота ее – 126 метров!

Конечно, пониже Останкинской телебашни, но, все равно, солидное сооружение. Башня входит в "московское телевизионное кольцо", в систему ретрансляции телевизионного сигнала в радиусе 45км от Москвы. В настоящее время используется, в том числе, и мобильными операторами.

Отмеченная на картах несуществующая дорога

Двигаясь в Боровск, с Малого бетонного кольца (А-107) я свернул на дублер трассы М-3 («Украина»), не только потому, что хотел сократить часть пути, пролегающего по оживленным магистралям, но и в попытке разобраться, есть ли проезжая дорога от Ожигово до Бекасово и, далее, до Наро-Фоминска. На интернет-картах дороги нет, а в бумажных атласах издания 90-х годов прошлого века она обозначена. Конечно, логичнее было доверится спутниковым картам, а не творению топографов, но хотел разобраться самолично. Увы! Чуда не произошло. За Ожигово асфальт сменился бетонными плитами, а повстречавшиеся мне местные жители на вопрос, смогу ли я проехать здесь к Наро-Фоминску, категорически ответили – «нет!» И в утешение добавили, что, бывает, и фуры сюда заезжают… Итак, стало ясно, что в сравнительно недавно изданных атласах Подмосковья давно заброшенный Боровский тракт почему-то обозначен как вполне действующая дорога с покрытием. Моя любознательность была удовлетворена, но пришлось возвращаться до Рассудово, откуда и свернул на М-3.

Дорожные встречи

В центре Боровска мне повстречался местный мотоциклист. Он сразу признал во мне двухколесного собрата, хотя я был спешен. Впрочем, поскольку на мне была надета куртка-косуха, а в руке я держал мотошлем – догадаться, на чем я приехал в Боровск – было не трудно. Очень мило пообщались. И про Боровск поговорили, и про мотофестивали.

Возвращение

На дачу вернулся примерно в 16 часов. Общий пробег 162 км. Еще одна небольшая предобеденная мотопрогулка, но весьма увлекательная! Туристам, путешествующим по средней полосе России, весьма рекомендую посетить Боровск. И сам, возможно, еще раз приеду в этот древний город. Далеко ведь не все осмотрел, много еще интересного в Боровске.

Комментарии

Узилище протопопа Аввакума и предсмертный подвиг Волконского

После поездки на «Подмосковную линию Сталина» душа жаждала «мотореванша». Нет, сама поездка была весьма увлекательной и удачной. Но вот завершить ее пришлось немного досрочно, возвращаясь, не доехал до дачи около 20 километров. Из-за лопнувшей мотоцепи пришлось договариваться с водителем «Газели» об эвакуации мопеда. Поломки мопедного двигателя преследовали меня со второй половины лета 2019 года: по очереди выходили из строя муфта сцепления, подкова зажигания, высоковольтный коммутатор. И вот теперь – цепь. Осенью прошлого года, было дело, даже задумался, продолжать ли мне ездить на «Риге-7», с установленной на ней «китайской дэшкой», или пересесть на какой-нибудь иной двухколесный транспорт. Например, на четырехскоростной мопед вроде «Альфы». А, может быть, даже на мотоцикл, благо права с категорией «А» имеются. Но, поразмыслив, решил, что по своим ходовым качествам меня мой мопед вполне устраивает. Бороться же с поломками можно и нужно тщательным техобслуживанием мопеда, а также заменой выходящих из строя деталей на более качественные. Понемногу стал воплощать этот план в жизнь. Для начала, знакомый токарь выточил мне из стали СТ20 новый вал муфты сцепления. Этим летом, после разрыва китайской цепи, я поставил на мопед цепь японскую, несравненно более прочную. А запасные «подкова» и высоковольтный коммутатор у меня теперь всегда с собой.

За слишком затянувшееся вступление прошу прощения у тех, кто интересуется русской стариной, но не мопедами. Итак, перехожу к делу. Хотелось совершить небольшую (150 – 200 км), но интересную мотопрогулку. Выбор пал на Боровск и Верею, расстояние между которыми около 40 км. И в том, и в другом городе я уже бывал раньше. Но местные достопримечательности осмотрел весьма поверхностно, особенно в Верее. Нынче же, в Боровске я планировал более детально ознакомиться с местом штурма польско-литовскими войсками Пафнутьев-Боровского монастыря в 1610 году, после чего отправиться по А-108 в Верею, для осмотра многочисленных достопримечательностей этого древнего русского города.

Как только выдалось свободное время, 17 августа 2020 года, в 7-30 утра, отправился в поездку. Выехал как всегда, из СНТ Жаворонки (Одинцовский район Московской области). Добираться до Боровска решил по Митькинскому, а затем по Киевскому шоссе, свернув с него в районе Коряково. И, далее, местными дорогами до Боровска.

В 10.30 остановился у ворот Пафнутьев-Боровского монастыря, первой цели моей поездки. Оставив мопед на автостоянке, направился в монастырь. Зная, по прошлому визиту сюда, что для легальной фотосъемки требуется «благословление» стоимостью 100 рублей, обратился с вопросом к охраннику монастыря, где мне получить искомое «благословление»? И был направлен в монастырский музей.

Но прежде чем пройти в музей, решил немного прогуляться по территории монастыря. Время было раннее, народу вокруг почти не было, поэтому сделал несколько фотоснимков без «благословлений».

Перед нами Собор Рождества Богородицы - место предсмертного подвига воеводы Михаила Волконского в 1610 году.

Трапезная и колокольня.

Храм Святителя Митрофана. Построен в 1760 году и является одним из поздних сооружений монастыря.

Во время первого посещения монастыря я даже и не знал о существующем в нем музее. Оказывается, вход в музей находится на самом нижнем ярусе в подклети колокольни с восточной стороны.

Весьма радушно встретившей меня сотруднице музея честно сообщил, что я человек не воцерковленный, рассказы о деяниях святых старцев меня не привлекают, а привел меня в древнюю крепость – Пафнутьев-Боровский монастырь - интерес к военной истории России. Вообще-то, наверное, слишком смело было так говорить на пороге музея, носящего название «Музей Русской иконы». Но сотрудница восприняла мои слова вполне адекватно. Ответила: «Я понимаю Вас». Пообещала учесть мои пожелания. Хотя и заметила, что бывает весьма сложно в русской истории разделить религиозную, политическую и экономическую составляющую. Да, тут не поспоришь. Например, основание в середине XV века монахом Пафнутием монастыря имело важное политическое значение. Пафнутий был сторонником московских князей и выступил против удельного князя Василия Боровского. Правильная политическая ориентация монаха привела к тому, что монастырь быстро разбогател, в нем стали строиться каменные церкви. Позднее появились крепостная стена и башни. Монастырь на протяжении XV – XVI веков нередко использовался как фортпост для борьбы с удельными князьями. (В.И. Попадейкин, В.В. Струков, А.М. Тарунов «Тропами Подмосковья», М., «Московский рабочий», 1989, с. 230 – 231). Вот вам и политика, и экономика, и религия более чем тесно переплетенные друг с другом.

Стоимость экскурсии в музее зависит от количества посетителей. На мое счастье вскоре подошли еще двое экскурсантов – мама с взрослой дочкой – и, в результате деления на троих, за экскурсию с меня взяли 170 рублей, а за подъем на колокольню еще 250. (Эх, гулять, так гулять! Не взобраться на колокольню, не оглядеть окружающий мир с высоты, когда есть к тому возможность – не в моих правилах.). Я хотел еще оплатить фотосъемку на территории монастыря, но меня уверили, что это можно делать бесплатно. Только не надо снимать в храмах, а также монашествующих.

Рассказ экскурсовода был весьма увлекателен. Касался истории и монастыря, и города Боровска, и России в целом. Весьма фрагментарно приведу некоторые суждения сотрудницы музея. А именно – экспансия на Россию с запада и востока были далеко не равнозначны. В отличие от вторжений из Западной Европы, нашествия кочевых племен с востока не имели цели полной колонизации территорий, а ограничивались сбором дани в различных видах. Кстати, сам основатель монастыря старец Пафнутий происходил от татар. Дед его был ханским баскаком, то есть послом, собиравшим дань. Дед принял Православие, крестился, ну а уже внук стал «святым подвижником».

О названии города Боровска. Есть разные версии - от слова «бор», т.е., сосновый лес, «боров» - кастрированный хряк. Последний вариант особенно нравился А.С. Пушкину, дразнившему своих знакомых из Боровска, что они живут в «свинячьем городе». А экскурсовод сказала, что на самом деле Боровск - от оборонительного сооружения с названием «боров». Готовя этот отчет, я долго рылся в интернете, штудировал «список фортификационных терминов», но никаких боровов, кроме выхолощенного хряка и печного борова, увы, не нашел… Специалисты по военной истории, ау, откликнитесь! Что за «боров» такой? Да и был ли он?

Музей состоит из двух комнат. Большинство экспонатов религиозной тематики. Впрочем, что же еще должно быть в «Музее Русской иконы»? Не мопеды же здесь выставлять… Детально интересующимся музейными сокровищами рекомендую вот этот сайт. Мое же внимание привлекла следующая картина.

Это копия находящейся в Калужском художественном музее картины В. Демидова «Предсмертный подвиг князя М.К. Волконского в Пафнутьевом монастыре в Боровске в 1610 году». На переднем плане, обороняющийся от полчищ врагов, Волконский. Позади, с крестом в поднятой руке священнослужитель, призывающий интервентов образумиться. Увы, тщетно.

Широко распространена версия, что войска Яна Сапеги ворвались в монастырь благодаря измене младших воевод Афанасия Челищева и Якова Змиева. Эти два предателя открыли ворота в Тайницкой башне и впустили на территорию монастыря противника. В память о тех событиях внешние ворота в Тайницкой башне навсегда замуровали, а на самой башне вместо флажка в качестве флюгера установили изображения петуха, как символа измены. Согласно Евангелию, апостол Петр трижды отрекся от Христа перед тем, как пропел первый петух. В оригинале так: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня (Мф 26:33–34)».

Но наш экскурсовод сообщила, что измены в 1610 году, возможно, вообще не было. И в рукописях Яна Сапеги недавно обнаружили место, где автор пишет, что войска Польской унии ворвались в Пафнутьев-Боровский монастырь вслед за отступающими русскими стрельцами… Вот и еще «лыко в ту же строку». Но самое любопытное, что в наши дни нашлись очень дальние родственники Афанасия Челищева, потребовавшие реабилитации оклеветанного младшего воеводы! Было бы интересно, если Следственный комитет РФ возбудил по этому иску дело...

Итак, с изменой дело темное, то ли была, то ли нет, но предсмертный подвиг князя Михаила Волконского никто, к счастью, под сомнение не ставит. До конца сражался храбрый воевода вместе со своими воинами. Герой, иначе не скажешь.

Наибольший интерес в музее у меня вызвало узилище протопопа Аввакума. Идеолога старообрядчества Аввакума дважды заключали в Пафнутьево-Боровский монастырь. В первый раз его посадили в башню с оконцем — он высовывался в него, показывал два перста и призывал не отступать от "старой веры". А во второй раз протопопа отправили вот в такую камеру.

Жаль, что со мной не было товарища, которого я мог бы сфотографировать в этом каменном мешке, чтобы показать его размеры. А размеры – примерно как с бочку на двух автомобильных колесах, из которых раньше на улицах продавали пиво или квас. Лечь – можно. Стоять – только согнувшись. Ну, это еще ладно. Важнее, что крохотные оконца выходили не на улицу, а в другое помещение. И воздуха через них проходило ровно столько, чтобы живя в духоте и смраде не задохнуться совсем. Кстати, про смрад. Как я понял, параши в камере не было. Сам Аввакум впоследствии писал про условия своего заключения: «в сс..нии и ср..нии». По легенде, когда на Пасху стража открыла ему оконце, от запаха из подвала пожелтела трава и замертво падали птицы. Но это, конечно, легенда, хотя по сравнению с узилищем Аввакума камеры Петропавловской крепости, например, просто пятизвездочный отель.

Как известно несгибаемого протопопа впоследствии сожгли на костре в заполярном городе Пустозерске. А ближайших сподвижников Аввавкума – боярыню Феодосию Морозову и ее сестру княгиню Евдокию Урусову умертвили в Боровске. Их посадили в открытую яму – каменный колодец. Сестрам любезно оставили минимум личных вещей, в том числе предметы культа. Но кормить их не стали. Видимо, посчитав, что две староверки будут сыты «святым духом».

Евдокия Урусова скончалась 11 (21) сентября 1675 года от полного истощения. Феодосия Морозова также была уморена голодом и, попросив перед смертью своего тюремщика вымыть в реке свою рубаху, чтобы умереть в чистой сорочке, скончалась 2 (12) ноября 1675 года. Ранее, в конце июня 1675 года, 14 слуг сестер за принадлежность к старой вере сожгли в срубе. Сейчас на месте предполагаемого заключения Феодосии Морозовой и других старообрядцев построена часовня. Попытки сделать это предпринимались и в начале XX-го века, до революции, но разрешения на строительство не давали.

После осмотра музея мы вместе с нашим экскурсоводом поднялись на колокольню. Как и в большинстве храмов, на нижние ярусы колокольни ведет каменная лестница.

На колокольне располагается так называемая «Царская трапезная».

Экскурсовод обратила наше внимание на конструкцию оконных проемов. Благодарю тому, что внутренний проем существенно больше внешнего, а пространство между ними выкрашено белой краской, создается эффект рефлектора. Вроде как в автомобильной фаре. Солнечный свет, отражаясь под острым углом от белой поверхности, усиливает освещенность помещения. Поэтому, если взглянуть снаружи, окна в трапезной маленькие, но, тем не менее, в помещении достаточно светло.

Перед трапезной достаточно большое помещение, украшенное фресками XVII века.

Экскурсовод заметила, что фрески ни разу не реставрировались, тем не менее, сохранились весьма неплохо. По ее мнению, причина такой стойкости изображений в том, что использовались особые краски, глубоко впитывающиеся в покрытие стен.

На более высокие ярусы колокольни ведет уже не каменная, а деревянная лестница, крутая, как корабельный трап.

На колокольне.

Колокольный звон обеспечивает автоматика, дергающего за веревки звонаря не требуется. Схожие устройства я видел на колокольне Воскресенского собора в Волоколамске. Наверное, так нынче повсеместно в храмах. Технический прогресс не миновал и церковь.

С колокольни открываются прекрасные виды. Собственно, ради них я и поднимался сюда.

Начнем с территории монастыря.

Собор Рождества Богородицы – место предсмертного подвига воеводы Волконского.

Георгиевская (Знаменская) башня.

Ранее башня ранее была проездной. В ней располагались въездные ворота, въезд был под углом 90°, что обеспечивало защиту от обстрела и затрудняло взлом ворот неприятелем.

Перед башней, слева, остатки надвратной церкви XVI века (Храм Преподобного Пафнутия Боровского). А за монастырской стеной видна бесплатная автостоянка, на которой я оставил мопед.

Тайницкая башня (Тайнинская, башня Измены), через ворота которой неприятель попал на территорию монастыря.

Юго-восточные братские кельи. За монастырской стеной, слева желтое двухэтажное здание – монастырская гостиница.

Кстати, как мне рассказал на автостоянке подвыпивший паломник, за койку в четырехместном номере берут всего 500 рублей. По его словам, схожие цены и в других монастырских гостиницах, например, на Селигере.

Перейдем к окрестностям монастыря.

Вокруг – типичные пейзажи средней полосы России.

Среди лесов и полей возвышаются церковные колокольни.

Никольская церковь в Русиново.

Построенный в 1836 году храм, однако, имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Церковь расположена на высоком берегу реки Протвы. В интернет-отзывах пишут, что виды на Протву отсюда великолепные.

Покровская церковь в Высоком.

Сейчас деревянные церкви возводят повсюду. Но, Покровская церковь в Высоком, по разным данным, построена в XVII или даже XVI веке. Согласитесь, древняя деревянная церковь в наших краях - нечто уникальное. По утверждению Викимапии это самая древняя деревянная постройка города. Также все нахваливают виды со смотровой площадки у церкви. Посмотрел картинки в интернете – да, действительно, виды на город открываются замечательные. Даже пожалел, что не заехал сюда.

Перед нами Боровск.

В правой части снимка – церковь Рождества Богородицы в селе Роща. (Ныне Роща – микрорайон Боровска).

Церковь сооружена в 1708, трапезная и колокольня в стиле классицизма пристроены на рубеже XVIII-XIX веков.

Дадим увеличение.

Становятся видны: слева – старообрядческая Покровская церковь, справа – Борисоглебская церковь.

Центр города.

В середине снимка Благовещенский собор. За ним – Преображенская церковь.

Спустившись с колокольни и распрощавшись с любезной работницей музея, решил сделать еще несколько снимков на территории монастыря. Однако неожиданно появившийся откуда-то из недр монастыря бородатый священнослужитель в медицинской маске громоподобно заявил мне, что фотосъемка возможна только за плату. Я попытался объяснить, что как только вошел в монастырь, сразу же обратился к привратнику монастыря с вопросом, кто принимает искомую плату. После чего был отправлен в монастырский музей, где, в общей сложности, оставил 420 рублей и там же меня уверили, что фотографировать монастырские постройки можно совершенно бесплатно. Увы, я не был услышан. Воистину, «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Матф.6:3). Хотя и по другому поводу это сказано, но и к данной ситуации весьма подходит.

Что же, не дают фотографировать на территории, пройдем за монастырскую стену.

Вид на монастырь со стороны прудов.

Тайницкая башня.

Угловая Поваренная башня.

Рядом с монастырскими прудами – «Эко-ферма».

Страдающие от избытка денег в карманах, полагаю, смогут их здесь успешно оставить. А туристам «эконом-класса», не желающим по каким-то причинам ставить палатку, наверное, можно попытать счастья в монастырской гостинице.

На прощанье, уже перед самым отъездом сделал фото мопеда на фоне монастырской стены и Круглой башни.

После посещения монастыря был уже переполнен впечатлениями. Поэтому, от запланированной поездки в Верею решил отказаться и поехал сразу к месту утреннего старта в СНТ Жаворонки. Для разнообразия решил от Киевского до Можайского шоссе проехать по А-107. Сейчас там продолжается строительство ЦКАД, трасса которой частично совпадает с А-107. Порадовали готовые участки ЦКАД – прекрасная дорога с двумя полосами для движения в каждом направлении. И никаких запретов для движения мопедов!

В 15 часов был у себя на даче. Проехал всего 151 км. Время, проведенное за рулем – 4:21 часа. Небольшая предобеденная мотопрогулка. Привязалось ко мне это выражение, но вряд ли лучше скажешь про мои «путешествия». От поездки остались только самые лучшие впечатления. Как от посещения монастыря, так и от самой по себе езды на мопеде по залитым летним солнцем подмосковным шоссе. Получил массу приятных эмоций и совершенно не устал. Да и можно ли устать, проведя всего четыре с половиной часа за рулем, причем с изрядным перерывом на посещение монастыря? Монастырский музей всем рекомендую. Даже таким убежденным атеистам, как я сам. Скучать не будете. Одна только камера Аввакума, думаю, немалое впечатление произведет. Ну а православным, как говорится, «сам бог велел». Увидят много древних икон и прочих предметов культа. Что касается подъема на колокольню с последующим обзором окрестностей - людям страдающим страхом высоты, головокружениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, полагаю, следует от него воздержаться.

Удачных всем турпоездок!