- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

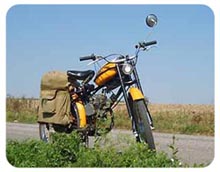

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

Недавно у меня появился новый товарищ, Алексей, предложивший свой автомобиль для совместных туристических поездок по ближнему и дальнему Подмосковью. Предложение меня весьма обрадовало. Конечно, мопед или электричка для меня предпочтительнее, но в холодное время года езда на мопеде малокомфортна, а электричками, увы, не повсеместно можно добраться.

Для первой совместной поездки был избран Переславль-Залесский. Этот расположенный в Ярославской области старинный русский город входит в так называемое «Золотое кольцо России». Много в Переславле-Залесском и его окрестностях памятников старины, всевозможных музеев и прочих диковин, есть, на что посмотреть туристу! Но, поскольку мы ехали только на один день, да и день-то был по предзимнему короток (4 ноября, однако!), решили ограничиться только четырьмя достопримечательностями.

Первая из них – уникальный Переславский железнодорожный музей. А уникальность его в том, что здесь собрана немалая коллекция узкоколейных локомотивов, вагонов и прочего узкоколейного подвижного состава. Лично я за всю свою жизнь ни разу не видел как самих узкоколеек, так и того, что по ним движется.

О Переславском железнодорожном музее знал уже давно, хотел посетить, однако несколько смущало значительное расстояние от столицы и трудности транспортного сообщения. (До музея общественным транспортом доехать весьма проблематично.) А теперь, благодаря Алексею и его машине, появилась возможность осуществить давнишние планы.

Вторым пунктом нашей программы был Кремль в Переславль-Залесском. В самом деле, доехать до города «Золотого кольца» и не осмотреть его исторический центр? Согласитесь, это нелепо.

Третья достопримечательность – Успенский Горицкий монастырь. Вообще-то в Переславле Залесском всевозможных древних монастырей, храмов и прочих культовых сооружений великое множество. Среди них именно Горицкий монастырь был избран для осмотра по следующим причинам. Во-первых, мы в любом случае мимо него проезжали бы, так как этот монастырь расположен по дороге от железнодорожного музея к Переславскому кремлю. Во вторых, как пишут в путеводителях, с Горицких высот, на которых расположен монастырь, великолепные виды на Плещеево озеро и Переславль-Залесский. А с монастырской колокольни, доступ на которую открыт всем желающим, виды еще краше.

И, наконец, Александрова гора (Лысая гора, Ярилина плешь). В дохристианские времена на вершине горы совершались языческие обряды в честь бога солнца Ярилы. Отсюда и древнейшее название – Ярилина плешь. Неподалеку от горы, на берегу Плещеева озера, лежит «Синий камень» - огромный валун расчетным весом около 12 тонн. Около камня меряне-язычники тоже устраивали свои обряды. А чуть севернее Александровой горы сохранились земляные валы предшественника Переславля, древнего города Клещина, возникшего здесь в XI – XII веках. Хотелось хотя бы бросить взгляд на все перечисленные древности. К тому же, как опять-таки сообщают путеводители, с высоты 30 метровой Александровой горы прекрасный обзор окрестностей.

Часть I Переславский железнодорожный музей

Итак, в 8 утра 4 ноября 2020 года, на автомобиле Форд Фьюжн мы отправились в поездку. Путь наш до Переславля-Залесского пролегал по автодороге М-8 «Холмогоры». Далее, до Переславского железнодорожного музея, по местным дорогам. Не буду утомлять читателей отчета более детальным рассказом, где повернули налево, где свернули направо. Вся необходимая информация, даже с картинками, есть на музейном сайте.

От себя только добавлю, что проселочная дорога, ведущая к селу Талицы, где находится музей, поддерживается в весьма приличном состоянии. Сами можете убедиться, взглянув на фотографию.

Уж извините за плохое качество этой и последующих фотографий, день был пасмурным, что характерно для ноября. Хорошо хоть дождя или снега не было. К тому же и снимал на ходу через лобовое стекло автомобиля.

Оставив автомобиль на «дальней стоянке», находящейся на окраине поселка, дальше отправились пешком. Впрочем, от стоянки до музея всего 500 метров. Честно говоря, не совсем понятны стенания на Викимапии и других интернет-ресурсах некоторых посетителей музея, что им пришлось пройти эту «непомерную дистанцию» пешком. Или, подобные жалобы инвалиды-колясочники пишут? Нас же небольшая пешая прогулка отнюдь не обременила. По дороге полюбовались местной природой,

сидящим на ветке дятлом,

а также Троицким храмом.

Храм – «новодел», но выглядит весьма колоритно. Выстроен в стиле северных деревянных церквей. Даже наше - двух атеистов – внимание привлек.

А этот попавшийся по пути полуразрушенный барак имеет уже непосредственное отношение к местным узкоколейкам и торфоразработкам. Как мы выяснили позднее, здесь жили работники торфопредприятий.

Вот мы и дошли до музея. Кстати, цена билета за вход на территорию музея, на мой взгляд, более чем гуманная. Для взрослого человека – 200 рублей. Я же, как льготник, заплатил и того меньше – 150 рублей. Фотосъемка бесплатно.

Первое, что увидели на музейной территории, это стоящий на путях состав из дожидающихся реставрации различных вагонов «узкой колеи».

«Груда ржавого железа» - скажет кто-то.

«Отличное место для фотосессий в ретростиле» - отвечу я!

Но мы фотографировать «себя, любимых» не собирались, а отправились осматривать музейные экспонаты.

Начну с локомотивов.

Перед нами самый древний из имеющихся в музее паровозов – магистральный узкоколейный паровоз типа 157.

Строили эти паровозы в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века сначала в Коломне, затем в Горьком. По результатам проведенных в 1933 году испытаний паровоз типа 157 был признан лучшим отечественным паровозом узкой колеи.

Если не ошибаюсь, бренные останки найденного в болоте паровоза ВП4-2120.

Паровозы этой серии строили на Воткинском заводе в 40-е годы. Интересно, как данный экземпляр попал в болото? Специально, что ли сбросили, чтобы путь освободить? А не проще было бы отбуксировать его в депо или, хотя, в какой-нибудь тупик?

Паровоз – Кп-4-469.

В названии буква «К» - означает Коломенский завод, место, где эта модель паровоза была спроектирована в 1940 – 1941 годах. Цифра «4» - нагрузка в тоннах на ось. А что же означает индекс «П»? – Тут начинается самое интересное. До войны в Коломне успели построить всего 9 паровозов этого проекта. А после войны заводы СССР оказались перегруженными заказами на строительство паровозов широкой колеи. Поэтому, узкоколейные паровозы стали заказывать в Финляндии, Чехословакии, Польше, Венгрии. Итак, где был построен паровоз Кп-4-469? – Правильно, в Польше. Соответственно, были еще паровозы Кф , Кч , Кв.

Полностью «заграничный», и спроектированный и построенный за рубежом, паровоз Гр-269.

Эти паровозы строили в послевоенной Германии в рамках репарационных поставок. (То есть компенсации ущерба, нанесенное фашистской Германией Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны.) Поэтому паровоз и получил серию с названием Гр (германский, по репарации). Паровозы серии Гр были серьезной машиной, они предназначались для вождения тяжелых товарных поездов по магистральным узкоколейным железным дорогам. И построили их немало – около четырех сотен. А эксплуатировались они вплоть до конца 70-х годов прошлого века. Раз так, видимо весьма удачной конструкцией обладал паровоз Гр. Хотя есть и другое мнение, что из-за высокого центра тяжести, эти паровозы на ходу раскачивались и разрушали путь...Источник здесь. Вот и разберись тут! Если паровоз плох, зачем же их так много понаделали и столь долго использовали?

Еще один «заграничный» паровоз – танк-паровоз Фт-4. Танк, это не потому, что такие паровозы использовали в качестве бронированной боевой машины. Просто танк-паровозы не имели тендера (специального прицепного вагона для хранения запаса воды и топлива) и все это хранилось в танках (баках), установленных на самом локомотиве. Танк-паровоз Фт-4 выпускали в Финляндии. Впрочем, читатель отчета сам, наверное, об этом уже догадался по букве «Ф». А маленькое «т», видимо, означает «танк».

На смену паровозам, как известно, пришли тепловозы. Перед нами узкоколейный тепловоз ТУ-4.

Камбарский машиностроительный завод в Удмуртии с 1961 по 1972 годы построил более 3200 (!) тепловозов этой серии. Благодаря такому массовому выпуску узкоколейных тепловозов, паровозов на узкоколейках СССР к концу 60-х годов почти не осталось.

На следующей фотографии позади тепловоза ТУ-4 виден мотовоз МД-54-4.

Если ТУ-4 был тепловозом большой мощности (250 л.с.), то мотовоз МД-54-4 являлся его полной противоположностью. Такие мотовозы предназначались для работы на слабых временных путях в лесной и торфяной промышленности, а также на строительных площадках. С 1958 года МД-54-4 выпускался на Калининском экскаваторном заводе, а с 1960 года эти локомотивы стал строить Истинский механический завод в Рязанской области.

Мотовоз ЭСУ-2а (Электростанция самоходная узкоколейная).

ЭСУ-2а - относительно современный мотовоз, выпускавшийся с 1972 по 1988 годы. Помимо выполнения своих прямых обязанностей – работы в качестве передвижной электростанции, что требуется, например, для обеспечения электроэнергией путеукладочных машин, ЭСУ-2а использовали для выполнения маневровой работы, грузовых и пассажирских перевозок.

Пожарный мотовоз.

Обратите внимание на сиденья по бокам мотовоза. На этих сиденьях располагался пожарный расчет.

Путеочиститель.

На второй фотографии позади путеочистителя видна автомотриса – самоходный пассажирский вагон.

Автодрезина ПД-1.

Эту автодрезину выпускали с 1951 года сначала с двигателем автомобиля «Победа» ГАЗ-20, затем с двигателем от «Волги» ГАЗ-21. Больше всего меня в конструкции этой автодрезины заинтересовал механизм изменения направления движения. Дабы не громоздить вторую кабину управления в задней части кузова (как делают на некоторых современных электровозах, например, ЭП2К), конструкторы придумали интересную вещь - гидравлический домкрат под рамой дрезины. Домкрат поднимал дрезину, ее разворачивали кабиной в сторону движения и машинист мог управлять автодрезиной с несравненно большим комфортом, чем, если ли бы он глядел в зеркало заднего вида, ставшего теперь зеркалом «вида переднего». Естественно, при наличии депо с поворотным кругом возиться с домкратом было вовсе не обязательно.

А вот на другой автодрезине такой механизм почему-то применять не стали. Возможно потому, что это был несерийный экземпляр. Речь идет о ЗИМе на рельсовом ходу.

В начале 60-х годов прошлого века, этот ЗИМ, служивший ранее санитарной машиной, списали и передали в ремонтные мастерские Чернораменского ремонтного управления. Там его переделали на железнодорожный ход и стали использовать для поездок начальства по узкоколейкам Ивановской и Горьковской областей. На автомобиль даже буквы «Н» приделали спереди и сзади. Видимо для того, чтобы и самым тупым было ясно - на автодрезине переделанной из ЗИМа, автомобиля представительского класса, едет именно начальник железной дороги. Автомобильные тормоза на автодрезине заменили на железнодорожные колодочные. И приводились они в действие с помощью рулевого колеса. Крутишь по часовой стрелке – тормозишь, против часовой – тормоза отпускаешь. Далее, на мой взгляд, еще интереснее. Добавив реверсивный редуктор в трансмиссию, обеспечили возможность движения с одинаковой скоростью передним и задним ходом. Но двигаясь задним ходом, управляющий этим чудом техники машинист мог глядеть по направлению движения только через маленькое боковое зеркало. Днем – еще куда ни шло. А ночью, да в дождь или снегопад? В таких условиях любое препятствие на путях могло положить конец увлекательной поездке. Нет уж, будь я «узкоколейным железнодорожным начальником», предпочел бы представительскому ЗИМу автодрезину ПД-1 с ее гидродомкратом. Или даже, вот такую простенькую мотодрезину с оппозитным двигателем от мотоцикла.

Зимой, конечно, на ней холодновато будет. Ну, так можно медвежью доху, ушанку и валенки на себя натянуть. А на дрезину спереди и сзади щиты из фанеры и оргстекла установить. Сверху – крышу из брезента на случай дождя.

Еще одна дрезина, с ручным приводом. На ней за скромную плату посетители могут кататься. Правда, недалеко, где-то на полкилометра. Дальше пути заканчиваются тупиком. Тем не менее, как мы видим на снимках, катание доставляет неподдельную радость и детям и взрослым. Трудно даже сказать, кому больше.

Теперь об узкоколейных вагонах.

Перед нами пассажирский вагон снаружи.

и внутри.

Деревянная стойка справа – «нештатное» оборудование. За этой стойкой находится музейный киоск, где продают различные сувениры.

Под навесом стоит гораздо более древний узкоколейный пассажирский железнодорожный вагон. Стоит, и терпеливо ждет своей очереди на реставрацию. Этот вагон III класса был построен в 1901 году (да, да, опечатки нет, еще в царские времена) для линии Рязань – Владимир. В быту эту линию еще называли «Мещерская узкоколейка». Вагон прослужил на ней до 60-х годов прошлого века, после чего был переоборудован в рабочую бытовку. Летом 1992 года вагон передали в музей. Однако без малого 30 лет этот железнодорожный ветеран ждет реставрации…

Товарные вагоны и полувагоны разной степени сохранности.

Целый состав из вагонов ожидающих реставрации.

Собственно, фотографию этого состава, только сделанную с противоположной стороны, я уже поместил в начале отчета. Повторюсь, что, на мой взгляд, на фоне этих вагонов любители исторических реконструкций могут сделать неплохие снимки. Только костюмчики надо соответствующие одеть. Что-нибудь модное в 20-х – 50-х годах прошлого века.

Вагонетки. Не иначе как их использовали для перевозки добываемого в этих местах торфа.

Есть в музее и такая экзотическая, хоть и не относящаяся к железнодорожной тематике техника, как локомобили. Напомню, что локомобили – универсальные паровые двигатели для привода различных механизмов: насосов, станков, генераторов, пилорам, сельскохозяйственных машин.

Вот это – изготовленный в начале XX века полустационарный дуплекс-локомобиль завода «Маршалл».

А это еще более древний, построенный в конце XIX века, передвижной локомобиль завода «Ланц».

Путевое развитие депо. Надеюсь, что я правильно употребил этот термин.

Семафор. Его крыло поднято под углом 135 градусов – путь открыт!

На здании депо установлен старинный громкоговоритель, услаждающий посетителей музея мелодиями былых лет

А внутри здания есть воссозданное по состоянию на середину прошлого века служебное помещение станции Солодча.

Обратите внимание, справа на столике жезловый аппарат!

На этом снимке его еще лучше видно.

Если коротко, с помощью такого аппарата исключалось одновременное пребывание на перегоне более одного поезда. А кому интересны подробности – Википедия и другие интернет-ресурсы в помощь.

Еще одна фотография «станции Солодча».

Все хорошо, только цветочные горшки не аутентичные, современные. Это я могу вполне авторитетно, как цветовод со стажем, заявить.

Рядом, на стенке, висит схема Переславской узкоколейной железной дороги по состоянию на 60-е годы прошлого века.

Большая протяженность путей, много станций, из них на двух осуществлялась перегрузка на широкую колею… Как жаль, что не сохранилось узкоколейное полотно, идущее от Переславля-Залесского вдоль Плещеева озера до Вексы и, далее, до Талиц. Вот был бы замечательный экскурсионный маршрут!

На схеме показана железнодорожная ветка широкой колеи, связывающей Переславль-Залесский со станцией Берендеево Ярославской железной дороги. Любопытна история этой ветки. Первый товарный поезд по ней прошел 6 января 1956 года. Но пассажирского движения не было никогда. Даже в самые благополучные времена и для страны в целом, и для железных дорог в частности, хотя изначально оно и планировалось. Подробности тут.

Но в наши дни, когда продолжает прекращаться пассажирское движение на тупиковых железнодорожных ветках, а именно осенью 2020 года, в Переславль пришел первый пассажирский поезд! Правда речь идет не о начале регулярного движения, а об экскурсионном поезде, и неизвестно, будут ли подобные рейсы повторяться впредь. Но, все равно, явление для наших дней просто фантастическое. Почти прилет инопланетян на Землю. :о) Может и узкоколейку вдоль берега Плещеева озера когда-нибудь восстановят? Нет, пожалуй, это нереально.

Но, вернемся к Переславскому железнодорожному музею. В сети можно найти диаметрально противоположные отзывы о музее. От сплошных восторгов и высокой оценки деятельности энтузиастов-организаторов музея, до откликов вроде «ребята зажирели» и т.п.

Выскажу свое мнение. Как я понял, некоторые посетители недовольны, что с них берут деньги за осмотр «ржавого железа». На мой взгляд, так могут написать только люди, не совсем понимающие, куда и зачем они приехали. Многое из этого «ржавого железа» - уникальные образцы железнодорожной техники, безусловно представляющие исторический интерес. Если видеть только форму, но не ее содержание, то про любой музей можно гадости написать. Например, в «Третьяковке» или Эрмитаже» берут деньги за осмотр холстов, измазанных красками, в музее археологии – показывают какой-то мусор и т.п.

Что касается платы за вход. Уж на что я прижимист, а, проще говоря, жаден, но и для меня сумма в 200 рублей (льготникам, напомню, 150) отнюдь не представляется чрезмерной. Можно ли на полученные от продажи билетов деньги «жировать»? Естественно, у меня нет точных данных о финансовых доходах музея. Но, очень грубо, могу прикинуть, что в выходной или праздничный день, в теплую солнечную погоду, выручка от продажи билетов и сувениров может достигать 20000 рублей. А в будние дни, да еще в непогоду? В зимний мороз, сопровождаемый метелью? Боюсь, что в такие дни посетителей вообще не бывает. Хорошо, если получаемых средств хватает на оплату электроэнергии, воды, расходных материалов для ремонта подвижного состава. Мне кажется, что любители «жировать» будут не в частном музее работать, а пойдут туда, где можно «пилить» солидные поступления из госбюджета. Возможно, у музея есть частный спонсор (повторяю, возможно, так как никакими сведениями о финансах музея не располагаю, и все мои оценки носят характер предположений). Но даже если так, спонсорская помощь явно не очень велика, поскольку многие экспонаты ждут реставрации годами, а то и дольше.

Ситуация может быть совершенно иной, когда технические музеи финансирует государство. В качестве примера сошлюсь на «Музейно-производственный комплекс ««Паровозное депо» на станции Подмосковная» , где мне довелось побывать в начале этого года. Всецело согласен с такими откликами посетителей о «Подмосковной»: «После открытия в 2015 году станция Подмосковная стала одним из лучших музеев Москвы и вполне может конкурировать с ведущими техническими музеями России. Качество и охват экспозиции, продуманность территории и экспонатов - выше всяких похвал».

За счет чего процветает «Подмосковная»? – Этот музей находиться под эгидой подразделения по сохранению исторического наследия МЖД, являющейся, как ОАО РЖД в целом, государственной компанией.

Какой выход из сложившейся ситуации? Осмелюсь предположить, что оптимальный вариант для Переславского железнодорожного музея – стать государственной структурой. Тоже, на мой взгляд, касается любых частных музеев, обладающих экспонатами, имеющими общегосударственное, а тем более мировое значение, но не способных обеспечить их надлежащую сохранность, реставрацию и экспонирование.

Конечно, о будущем Переславского железнодорожного музея можно только гадать, а пока всем любителям техники, особенно железнодорожной, весьма рекомендую музей для посещения.

Продолжение: Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь