- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Зарайск

В Зарайск съездили 20 марта 2021 года вместе с Алексеем, моим товарищем по турпоездкам, на его машине.

Чем нас привлек Зарайск? - Это город древний, на год старше Москвы, если верить летописцу Никону. Со стародавних времен в Зарайске сохранился Кремль, выстроенный в 1528 – 1531 годах, во времена Василия III. Кстати, это единственный кремль Подмосковья, так хорошо сохранившийся до наших дней. (Подмосковье. Туристские маршруты, М., «Профиздат», 1953, с.28)

В Зарайске мне уже довелось побывать. Но произошло это более 40 лет назад. В ту пору я учился в институте, и в Зарайск меня пригласил мой товарищ по факультету, уроженец этого города. Мы гуляли по городскому центру, посетили кремль, краеведческий музей и дом-музей скульптора Голубкиной, а также полюбовались красивыми окрестностями. Преимущественно, это были берега реки Осетр.

В этот раз, решено было осмотреть кремль и подняться на возвышающуюся в центре города старинную водонапорную башню. Туристические сайты обещали вид с нее на десятки километров в ясную погоду. А день 20 марта именно таким и выдался, что видно на следующем снимке.

Итак, начнем с кремля. Зарайский кремль был когда-то мощной крепостью, предназначенной для отражения набегов крымских татар. Отмечу, что в годы его постройки ствольная артиллерия приобрела большое значение при осаде и обороне крепостей. Отсюда – специальные артиллерийские бойницы в стенах и башнях кремля.

Перед нами юго-восточная башня – Наугольная, она же Кабацкая.

По центру башни хорошо видны артиллерийские бойницы, расположенные на двух ярусах.

Отойдем от башни чуть восточнее.

Становятся видны артиллерийские бойницы для ведения флангового огня по осаждающему крепость противнику.

Кстати, артиллерийские бойницы, видимо, для орудий более крупного калибра, были и в нижней части стен.

Схожи с Кабацкой и остальные угловые башни кремля. С каждой из них можно вести чуть ли не круговой ружейный и артиллерийский огонь. Как, например, с юго-восточной Тайницкой башни.

Единственное отличие – шатер Тайницкой башни имеет на своей вершине наблюдательную площадку, накрытую, в свою очередь, маленьким шатром. Приведу цитату с чужого сайта: «Как нельзя верно замечание историка Н. Султанова: «... в наших плоских, как ладонь, равнинах каждая сажень кверху необычайно расширяет кругозор, что было весьма важно для военных целей и вынуждало перенести наблюдательный пункт с уровня зубцов на верхушку кровли».»

«Тайницкой» башню назвали, из-за сведений, что в ней когда-то был «тайник» (подземный ход) по которому в крепость во время осады доставляли воду. Викимапия так повествует о древнем «тайнике»: «…в 1958 году архитектор Г. П. Белов обнаружил в стене арочный проем с прямоугольной нишей примерно в 20 метрах от юго-западной башни, на глубине около полуметра заделанный белокаменным бутом. По ряду признаков можно утверждать, что это и есть вход в древний тайник.». Для меня поведение Белова, мягко говоря, удивительно. Всегда поражает, когда археологи, а также представители других официальных структур, наткнувшись на засыпанный или замурованный подземный ход, не проявляют желания выяснить, а что же дальше находится? Просто какая-то профессиональная импотенция, другого слова не найду. Это же не детишки младшего школьного возраста на подземный ход наткнулись, а вглубь его проникнуть не смогли, так как лопат нет, да и мама позвала обедать. Полагаю, что при должном старании, Белов мог бы получить надлежащее финансирование и, следовательно, людей, технику и материалы для исследования подземного хода.

Ладно, оставлю в покое архитектора Белова, вернемся к Зарайскому кремлю.

Помимо угловых двенадцатигранных башен в кремле есть еще три проездные башни. Вот одна из них – Егорьевская.

Вид кремлевских стен с внутренней территории кремля.

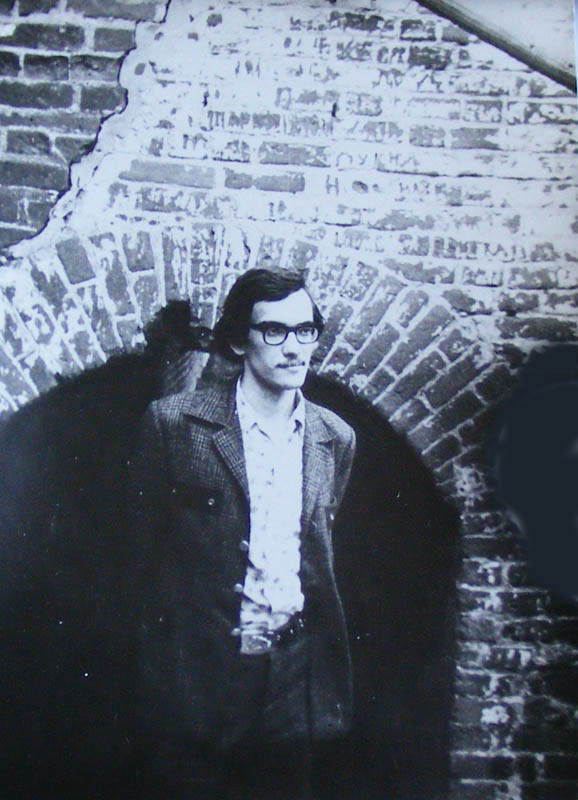

На стены можно подняться, но только в составе экскурсии, заплатить за которую нужно 2000 рублей. М-да, дороговато. Правда, мы наткнулись на семейную пару, желавшую прогуляться по стене и искавшую себе попутчиков. Но и мне, и Алексею, показалось, что даже если устроить «складчину», то и по 500 рублей за прогулку отдавать жалко. Решили ограничиться подъемом на старинную водокачку, о которой я упоминал в начале этого отчета. Кстати, 40 лет назад и в башни и на стены кремля можно было подняться совершенно свободно. Вот так Зарайский кремль выглядел в те далекие годы. (Фото мои, сделаны на пленку фотоаппаратом «Смена»).

На последнем снимке сорокалетней давности - я, выходящий из кремлевской башни.

Мне кажется, что на рубеже 70-х – 80-х годов прошлого века кремль выглядел как-то романтичнее. Стены с выщербленными кирпичами в зарослях деревьев – настоящая древняя крепость! Может и не всегда нужно восстановление практически в исходное состояние, придающее старинной постройке вид новодела, а достаточно поддерживающей реставрации? Никому же в голову не приходит, например, полностью восстановить римский Колизей или выпрямить Пизанскую башню…

Соборы Кремля.

Выстроенный в неоклассическом стиле собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Начало XX-го века.

Во время моего первого визита в Зарайск, который, как я уже упоминул, состоялся около 40 лет назад, в соборе размещался кинотеатр. Не помню, чтобы кого-либо из горожан, с которыми мне довелось тогда пообщаться, это возмущало. Народ валом валил в бывшую церковь смотреть кино, а для немногочисленных верующих жителей Зарайска вполне хватало действующих храмов.

Рядом с собором Усекновения – собор Николая Чудотворца XVII века.

Со всех сторон собор я не обходил, но Викимапия утверждает, что на соборе имеется мемориальная доска с надписью: "Здесь, в церкви Николы, летописец Евстафий и его потомки создавали выдающийся литературный памятник Древней Руси — Повесть о разорении Рязани Батыем". Не удивительно, что этот исторический труд писали в церкви. В стародавние времена священники были одними из немногих грамотных людей на Руси.

Завершая знакомство с Зарайским кремлем, отмечу, что Зарайская крепость выполнила свое боевое предназначение. Через два года после сооружения кремля, в 1533 году, на Зарайск совершили набег крымские татары. Навстречу им из Москвы вышли русские войска под командованием воеводы Д. Палецкого, и у стен Зарайска татары были наголову разгромлены. В 1541 году к Зарайску подступил крымский хан Саиб-Гирей. Татарский набег отбила дружина Назара Глебова. В 1570 году под Зарайском снова появились шедшие на Москву крымские татары. Потерпев поражение, они отступили. Последний татарский набег на Зарайск произошел в 1591 году. Это был неудачный поход Казы-Гирея на Москву, окончившийся полным поражением татар. (там же, с.29).

Еще в студенческие годы меня учили описывать в туристических отчетах не только исторические достопримечательности, но и повстречавшуюся по дороге живность. Но какие животные в городах? – Кошки да собаки. Впрочем, на березах рядом с кремлем много грачиных гнезд.

Их обитатели уже прилетели с юга и галдели, кружа над головами съехавшихся к Зарайскому кремлю туристов.

От кремля мы направились ко второму основному объекту, который мы намеревались осмотреть – древней водонапорной башне.

По дороге бросили беглый взгляд на бывший Гостиный двор (Торговые ряды) - памятник архитектуры XVIII – XIX веков.

Пишут, что подобные постройки очень типичны для среднерусских городов. И, действительно, внешне схожие Торговые ряды мне довелось увидеть в Серпухове и Верее.

От торговых рядов к башне ведет Красноармейская улица. Раньше ее называли Екатерининской, так как проложена она была еще при Екатерине II.

Вся Красноармейская улица застроена старинными домами. Пусть не екатерининских времен, но, все же, достаточно древними.

Как мы видим, постройки поддерживаются в более – менее удовлетворительном состоянии.

Расположенной параллельно Красноармейской, улице Карла Маркса повезло меньше. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленинской – просто какая-то «площадь руин». Вот, для примера, пара фотографий.

Не знаю, может быть здесь запланирована какая-то масштабная реконструкция? А пока тут очень удобно снимать фильмы о войне.

Однако вернемся к водонапорной башне. Башня 1916 года постройки стоит посредине небольшого сквера.

Как видно на фотографии, водонапорная башня выстроена в так называемом «кирпичном стиле», для которого характерна замена лепных украшений декором из неоштукатуренного кирпича. Любопытно, что отреставрирована и открыта для посетителей башня была ровно через 100 лет после постройки, в 2016 году.

Заплатив по 100 рублей за билет и отказавшись от касок (в самом деле, мы же не пьяные, чтобы низких притолок не увидеть и врезаться в них головой) поднялись на верхнюю площадку башни.

Да, виды с башни открылись, действительно, замечательные!

Перед нами Красноармейская улица, по которой мы и пришли к башне.

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Зарайском кремле.

Благовещенский храм конца XVIII – начала XIX века постройки.

Никольская церковь. Была сооружена при зарайской городской тюрьме в 1898 году. В советские годы в бывшем здании храма разместили склад МВД, который благополучно находится здесь и поныне.

Город и окрестности.

Наверху башни было довольно многолюдно. Посетители фотографировали город, а также и сами фотографировались на его фоне. Видимо, все они были приезжими туристами. Как мне рассказал один знакомый, имеющий дачу в Зарайске, жители города взбираться на башню не хотят. Считают, что 100 рублей за возможность взглянуть на дом родной с высоты птичьего полета – слишком дорого.

Внутри башни тоже интересно. Сохранены бак для воды, трубы и запорные вентили.

А это винтовая лестница для подъема на башню. По перилам, упирающимся в перекрытия, можете оценить, как сильно приходится сгибаться, чтобы попасть на следующий ярус.

Что еще можно было посмотреть в Зарайске? – Например, историко-архитектурный художественный музей-заповедник, дом-музей скульптора Голубкиной, театральный музей. Есть даже небольшой музей обуви. Зарайск город промышленный, в частности, более 150 лет здесь производили обувь. Хорошо помню, что и у меня лет тридцать назад были сандалеты с надписью «Зарайск». «Много воды утекло с тех пор», и сандалет тех давно уже нет, и сама фабрика сменила и собственника и название. Теперь здесь выпускают продукцию с брендом «Ральф Рингер». Но, рядом с фирменным магазином предприятия есть небольшой обувной музей. Сейчас даже жалею, что не заглянул в него. Не все же интерьеры бывших дворянских усадеб разглядывать. На обувных фабриках мне никогда не доводилось бывать. И, вообще, в «сапожном деле» я полный профан.

Расставшись с Зарайском, снова сели в автомобиль и направились обратно в Москву. Я предложил заехать по пути в Коломну, осмотреть сохранившиеся фрагменты Коломенского кремля, построенного, также как и Зарайский, во времена Василия III. Но, увы, «консенсуса» по этому вопросу с Алексеем достичь не удалось. Учтите, «странствующие и путешествующие», что при поездке группой не все ваши желания удастся осуществить, если остальные участники поездки воспротивятся. Может быть, именно поэтому мне более приятны поездки на мопеде, дающие абсолютную свободу в перемещениях, чем «турне» в комфортабельной, но чужой машине…

Ладно, в Коломну при случае съезжу на электричке. Зато по дороге увидели уникального «слона».

Подробнее про этот четырехэтажный каменный дом тут:

Наступает теплое время года. Видимо, в следующий раз отправлюсь в туристическую поездку куда-нибудь на природу. А там и до открытия мотосезона недалеко!