- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- К озеру Глубокому

- К Озернинскому водохранилищу

- Можайск

- В верховьях Нары

- Сенежское озеро и его окрестности

- Среди скал, Васильевское

- Снова в Васильевском

- В старинный город Верею

- В окрестностях Вереи

- Подмосковная Швейцария

- Снова в Подмосковной Швейцарии

- Окрестности Можайского шоссе

- Усадьбы Крёкшино и Петровское-Алабино

- Заброшенный бункер в Вороново

- ВИВАТ-2011

- К месту гибели партизанки Веры Волошиной

- Водопад Радужный

- На Северо-Запад Подмосковья

- Карьеры в Тучково и Лызлово, заброшенная железнодорожная ветка

- Снова в Морево - ж/д станция и карьеры

- Снова в Лызлово

- Вдоль берегов Истры

- Шараповский песчаный карьер

- Снова в Шарапово

- Шарапово — южный карьер

- “Подольское море”

- Озеро Тростенское, Скирманово и Сычевское карьеры

- "Шары" под Наро-Фоминском (заброшенные позиции С-25 и А-35)

- «Шары» под Наро-Фоминском – часть 2

- Горбовская ГЭС и Городок в Рузе

- Дом-музей Пришвина в Дунино

- Саввино-Сторожевский монастырь

- Танковая площадка в Снегирях

- «Мост в никуда» и частный музей ретротехники

- Вторая поездка в Рузу

- Рузское водохранилище – старинная усадьба Осташево – заброшенная Никольская церковь в урочище Лихачево

- Родники на Протве

- Карьеры в Морево – сезон 2017

- Старинный город Боровск

- Мини-зоопарк в Троицке

- Симская трясина

- Гремучий ручей и другие достопримечательности северо-востока Калужской области

- Дорога к Дикому озеру или снова в Сычевских карьерах

- Можайское водохранилище

- Волоколамск с высоты птичьего полета

- Дикое озеро – лето 2019 года

- Подмосковная «Линия Сталина»

- Достопримечательности Вереи

- Подлодка в Подмосковье

- Иным транспортом

- Мотопрогулки

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Волоколамск с высоты птичьего полета

В Волоколамске я был дважды: в 2011 году, проездом из Яропольца и в 2016 году, возвращаясь из урочища Лихачево. Оба раза город не осматривал, так как был уже насыщен впечатлениями от весьма содержательных поездок. Нынешним летом решил наверстать упущенное, специально отправиться в этот древний (на 12 лет старше Москвы!) русский город. Кроме того, попутно хотел навестить давно зазывавшего меня в гости товарища, имеющего дачу как раз в Волоколамском районе.

Часть I. В Волоколамск!

Выехал 26 июля 2019 года по маршруту: Жаворонки (Одинцовский район Московской области) - Звенигород – Каринское – Андреевское – Онуфриево (на берегу озера Тростенского, Истринский район) – Сафониха (Рузский район) – Никольское – Новопетровское - Волоколамск.

Стартовал в 7.15 утра. Еще раз убедился, как хорошо отправляться в путь ранним утром – за исключением Можайского шоссе на всех участках моего маршрута движение было весьма умеренным. И это в пятницу, когда жители столицы массово отправляются за город! Не было еще и 8 часов, когда Звенигород остался позади. Также быстро «долетел» до Андреевского, где пришлось снизить скорость – кончился Одинцовский район, а вместе с ним кончился и хороший асфальт. Скорость пришлось сбавить до 35 км/час. Впрочем, в Никольском дорожное покрытие снова стало весьма неплохим. А Волоколамское шоссе – просто рай для туристов на тихоходных мопедах и велосипедах! Движения почти никакого, широкие асфальтированные обочины и, наконец, красивые пейзажи вокруг. Шоссе довольно извилистое, с достаточно крутыми подъемами и спусками, на участке от Новопетровского до Волоколамска проходит преимущественно лесом. Малая интенсивность движения и окружающие виды порой создают иллюзию, что не 2019 год на дворе, а где-то середина 70-х годов прошлого века. Поддержанию этой иллюзии способствуют и сохранившиеся местами столбы проволочного телеграфа. Ближе к Волоколамску пейзажи меняются на более современные, но, все равно, оцените - какие виды, какая перспектива! Видимость на несколько километров…

Не доезжая Волоколамска, свернул к даче моего товарища. Наконец-то мне удалось осмотреть его небольшую коллекцию ретроавтомобилей. Среди них два Москвича-401, Москвич-407 и ЗАЗ-965.

Фото на память – я среди «401».

Москвич-407.

Запорожец фотографирования не удостоился, так как подобраться к нему было довольно сложно.

Вид у машин, конечно, не очень презентабельный, но все они приехали на дачу к моему товарищу своим ходом. Будем надеяться, что если понадобиться, своим ходом они и выберутся отсюда.

Пообщавшись и осмотрев автомобили, снова выехал на Волоколамское шоссе. Около 12 часов дня подъехал к Волоколамску. Планировал въехать в город по улице Возмище, а затем Советской, ведущей прямо к Кремлю, но запутавшись на дорожной развязке, сделал небольшой крюк и въехал в Волоколамск с юга, по Ново-Солдатской улице. Впрочем, как гласит слегка переделанная пословица, в «любой бочке дегтя есть своя ложка меда». Да, ехать пришлось дольше, но зато стелу «Волоколамск – город воинской славы» по дороге осмотрел.

Почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Волоколамску в 2010 году. Стела, как я понимаю, типовая для всех «городов воинской славы». В Дмитрове я видел весьма похожую.

Повернув на кольцевой развязке налево, по улице Панфилова и проезду Ленина доехал до самого центра города, где неподалеку от здания городской администрации поставил мопед на стоянку.

Естественно, мопед был не только накрыт тентом, но и скован большой цепью с не менее большим замком.

Так выглядит моя «противоугонка».

Не бог весть что, конечно, аккумуляторная болгарка с такой цепь справится за пару минут, но много ли шалопаев гуляет по улицам с болгаркой в руках? А серьезный похититель мототехники на мой «технический антиквариат» вряд ли позарится.

Памятная стела, мопед на стоянке, все это хорошо, но где же обещанный «Волоколамск с высоты птичьего полета»? – вправе спросить читатель.

- Немного терпения! Весьма скоро воспарим над городом. А пока вернемся к осмотру центра Волоколамска.

Около здания городской администрации, где не в столь давние времена размещался горсовет, по советской традиции расположен памятник В.И.Ленину. Обычно вождя изображали в полный рост, но Волоколамск довольствуется бюстом.

На площади ведутся ремонтные работы. В результате образовалась своеобразная инсталляция. Я бы назвал ее «Ленин и баррикады». Может быть, так даже интереснее, чем шаблонно-официальный бюст вождя.

Немного севернее предназначенного для «отцов города» здания находится исторический центр Волоколамска – городище. Это высокий холм, на котором когда-то стояла деревянная крепость (кремль), окруженная со всех сторон земляными валами. Валы до наших времен сохранились, деревянный кремль, естественно, нет.

Примерно так выглядел деревянный кремль (фото из музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль»).

Крытые тесом деревянные стены, девять глухих и две проездные башни – все это было вплоть до начала XVIII века.

Еще во время существования деревянного кремля воздвигли белокаменный Воскресенский собор (XV-й век, однако!) к которому в XIX веке пристроили многоярусную колокольню. О Воскресенском соборе есть мнение, что это один их лучших памятников конца XV-го века, типичный для Владимиро-Суздальской Руси и близкий по общеархитектурной композиции к Успенскому собору «на Городке» в Звенигороде и Троицкому храму в Сергиевом Посаде. (Памятные места Московской области, краткий путеводитель. М., «Московский рабочий», 1956, с.83 – 84).

Рядом с белокаменным Воскресенским собором находится краснокирпичный Никольский собор, возведенный в конце XIX века.

На этот фото мы хорошо видим и поросшие травой земляные валы городища, и оба собора. Левее соборов видны декоративные угловые башни ограды.

На юго-западном валу надпись «Волоколамск 1135». Как я уже упоминал в самом начале отчета, официально считается, что Волоколамск на 12 лет старше Москвы.

Через Волоколамск протекает речка Городня, приток реки Ламы. От Ламы город и получил свое название - Волок на Ламе. Основанный новгородцами, город контролировал перевозки (волок между реками Ламой и притоком Рузы) из Новгородских земель в Московские и Рязанские. Пограничное местоположение привело к тому, что многие годы за город шла борьба новгородцев с владимирскими, а позднее московскими и тверскими князьями. Кроме того, Волок на Ламе неоднократно разорялся татарами. В разные времена город входил в состав Смоленского, Старицкого, а позднее Литовского княжеств. В 1462 было образовано удельное Волоцкое княжество, просуществовавшее до 1513 года, когда окрестные земли окончательно вошли в состав Московского государства. В 1606 году город был оккупирован поляками. (Какая же история России без польских оккупаций, но вот на слуху в последние десятилетия все больше «третий раздел» и Куропаты…). В конце XVIII-го века Волоколамск стал уездным городом Московской губернии. Далее – все как обычно – первая школа, небольшие промышленные предприятия, строительство в окрестностях города железной дороги…. Но во время Первой русской революции, в 1905 – 1906 годах, Волоколамский уезд весьма сильно отличился – на его территории была провозглашена так называемая Марковская республика! Впрочем, об этом позднее, а сейчас вернемся к городищу.

На городище я поднялся по пешеходной лестнице. Мне показалось это более интересным, чем идти по расположенной рядом улице Горвал.

В конце лестницы находится соединяющий земляные валы весьма живописный мостик.

Так он выглядит со стороны кремля.

А так выглядит кремль из-под мостика.

Первоначально я планировал прогуляться по земляным валам, осмотреть кремль и полюбоваться видами города. Из наиболее свежего среди имеющихся у меня путеводителей (Губернское кольцо - справочник-путеводитель 2009, М., издательский дом «Комсомольская правда») я знал, что в Никольском соборе размещается музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» - проще говоря, бывший городской краеведческий музей. Но, в этом же путеводителе говорилось, что в последнюю пятницу каждого месяца музей не работает. Однако меня ждал приятный сюрприз – выпущенный десять лет назад путеводитель уже немного устарел, музей работал. Вторым сюрпризом, не менее приятным, оказалось, что помимо осмотра музейной экспозиции можно подняться на колокольню Воскресенского собора – одну из самых высоких точек города. Вот вам и Волоколамск c высоты птичьего полета!

Вначале я познакомлю вас, уважаемые читатели, с видами Волоколамского кремля, а затем «воспарим», и с высоты посмотрим на город.

Перед нами Никольский собор и, на заднем плане, колокольня Воскресенского собора.

Построенная в конце XIX века декоративная кремлевская ограда с такими же декоративными угловыми башнями. Это уже, конечно, не деревянный частокол и не высокая каменная стена для защиты от осаждающих кремль врагов. Только для украшения и, максимум, защита от воров, зарящихся на церковные ценности…

Воскресенский собор.

Севернее Кремля, позади весьма живописного пруда, находится бывшее здание Присутственных мест (Земской управы) и тюрьмы. Здание Управы выстроено в 1813-1815 годах. Двухэтажная тюрьма пристроена в 1858 году. Ныне здесь располагается следственный изолятор №2.

С южной стороны кремля, вдоль улицы Горвал, среди малоэтажной застройки местами сохранились даже одноэтажные жилые домики вполне сельского вида.

Теперь несколько фотографий колокольни Воскресенского собора, на которую мне довелось подняться.

Почти на самом верху колокольни, над часами, есть кольцевой балкончик с красивой, видимо чугунного литья, оградой.

К сожалению, на этот балкончик не пускают, подняться можно только на ярус, где находятся колокола.

Вначале на колокольню ведет узкая и крутая каменная лестница.

Когда поднимаешься по ней, кажется что впереди тупик. Но нет. Под углом в 90 градусов лестница поворачивает налево. Окна отсутствуют. Полная иллюзия, что идешь по переходам средневекового замка. А начиная с первой площадки, каменная лестница сменяется не менее крутой деревянной.

На колокольне.

Когда-то, наверное, здесь висели более крупные колокола.

Кстати, колокола работают в автоматическом режиме, без помощи звонаря! Посетителям в колокола звонить, естественно, запрещается. На колокольне есть соответствующая табличка. Впрочем, это единственная запрещающая табличка, которую я видел в Волоколамском кремле. И на колокольню меня никто не провожал. Конечно, я понимаю, что музейные смотрители – это необходимость, ведь посетители разные бывают. Среди них и воры, и вандалы попадаются. Но мне, все же, гораздо интереснее ходить по старинным постройкам в одиночестве, без толпы экскурсантов и без постоянного присмотра работников музея. Так сказать, побыть с древней историей страны наедине.

Не знаю, может быть, я в слишком восторженных тонах описал свой подъем на колокольню. Люди-то разные, одного (как и меня, в частности) тянет повыше забраться, другие предпочтут пещеры и иные романтические подземелья. Но, на мой взгляд, колокольня Воскресенского собора заслуживает посещения. И цена билета в 200 рублей (такая же, как и для посещения Волоколамского музея) даже мне, весьма прижимистому «туристу эконом-класса», не кажется чрезмерной.

Перейдем к видам Волоколамска, открывающимся с колокольни.

В центре снимка одна из угловых башен ограды.

Находящиеся севернее колокольни развалины бывшей центральной районной больницы.

Поднимемся выше. Вид на север города.

Чуть восточнее.

Внизу слева бывшее здание Присутственных мест (СИЗО-2) о котором я уже упоминал ранее. Кстати, в правой части кадра, на фоне неба и на уровне глаз, видна пролетающая птица. Так, чем вам ни «Волоколамск с высоты птичьего полета?»

Еще восточнее.

Вид на юго-восток.

В левой части кадра видно небольшое синее пятнышко. Это купола находящейся на улице Возмище церкви Рождества Богородицы.

Прибавим увеличение, воспользуемся зумом моей «беззеркалки».

Вид на юг.

Чуть западнее. Во многих отчетах о посещении Волоколамска фигурирует этот вид. Даже в выше упомянутом мною путеводителе такая фотография помещена на первой странице статьи, посвященной Волоколамску. Что же, не буду и я отставать от окружающих.

(это и последующее фото сделаны с земляного вала, дальше опять пойдут снимки, сделанные с колокольни).

Отойдем чуть подальше. С левой стороны появилось здание городской администрации. Приглядевшись, перед ним можно разглядеть бюст В.И.Ленина.

А теперь вид с нижнего яруса колокольни.

В кадре появилась находящаяся на реставрации церковь Рождества Христова (XVIII век). В данный момент идет восстановление колокольни.

Поднимемся еще выше.

В северо-западной части города привлекает внимание церковь Покрова Богородицы (XVIII век).

На Викимапии я прочитал, что колокольня этой церкви, соперничая на местном уровне с Пизанской башней, существенно накренилась, отклонившись от вертикали уже на метр. Мне кажется, что наклон колокольни влево и на моей фотографии заметен. Хотя, может быть, это не более чем оптическая иллюзия.

Спустившись с колокольни, отправился в музей. Еще раз приведу его полное название: «Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль»». В музее, размещенном в Никольском соборе, два этажа. На первом этаже – «седая старина», на втором – XX век. Фотографировал, конечно, не все подряд, а только наиболее заинтересовавшие меня экспонаты.

Например, реконструкцию деревянной мостовой древнего Волока на Ламе.

Или старинные наличники.

Заинтересовали также дореволюционные открытки с видами Волоколамска.

И, особенно, одна из них.

Извините, за плохое качество фотографии. Все никак не хорошо научусь хорошо фотографировать через бликующее стекло, закрывающее экспонаты. Если, конечно, это вообще возможно. Тем не менее, несмотря на низкое качество, на фотографии ясно видна церковь Рождества Христова до разрушений, вызванных Великой Отечественной войной. А именно - с колокольней. Совсем другой вид на кремлевский холм создают две вертикали двух храмов – Рождества Христова и Воскресенского собора. Напомню, что сейчас Христорождественский храм реставрируют. Так что колокольня снова должна появиться. После завершения реставрации интересно будет снова съездить в Волоколамск, посмотреть изменившийся вид центра города.

Завершая тему волоколамских храмов, добавлю, что Воскресенский собор действующий. Кстати, в его интерьере, на одном из столпов, сохранился фрагмент росписи конца XV века. (там же, стр.104). Наверное, любителю церковной живописи и просто религиозному человеку имеет смысл, посетив Волоколамск, зайти в этот древний собор. А я и к тем и к другим не отношусь, поэтому ограничился подъемом на колокольню.

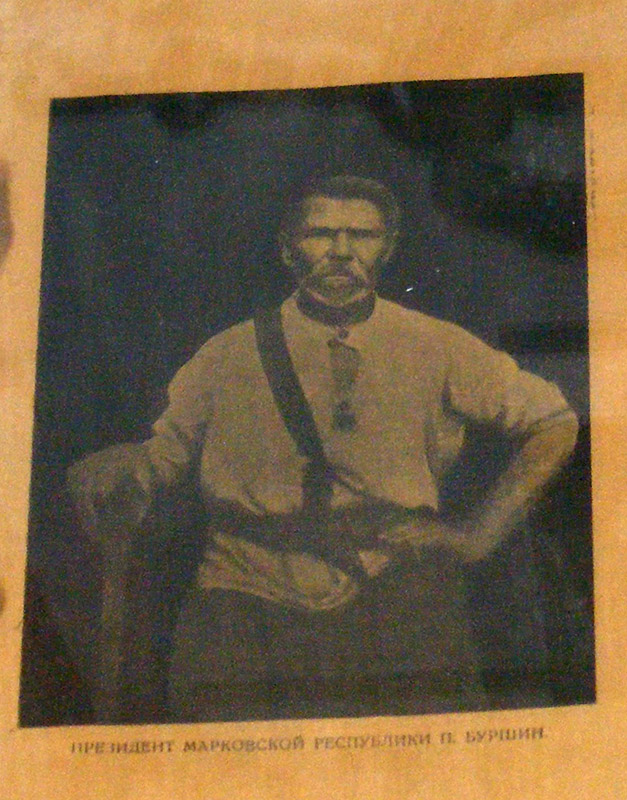

На втором этаже музея мое внимание сразу привлек стенд, посвященный Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне. И, в первую очередь, книга И.Н.Павлова «Марковская республика». Об этой республике я упоминал в начале отчета, теперь расскажу немного подробнее.

Бурные события Первой русской революции 1905 – 1907 годов не миновали и Волоколамский уезд. Бастовали рабочие, шло брожение и среди крестьян. 31 октября 1905 года в селе Марково (бывший волостной центр, находится примерно в 12 километрах к западу от Лотошино) собрался сход жителей Марково и соседних деревень.

Сход принял решение больше не подчиняться царской власти: провозгласить республику, прекратить выплату налогов и отправку новобранцев в царскую армию. Президентом республики был избран крестьянин Петр Буршин. Приняли и свою конституцию – так называемый крестьянский «Приговор». В документе были пункты об уничтожении сословного неравенства, свободе слова, печати и собраний, неприкосновенности личности и бесплатном обучении всех детей. Было выдвинуто требование о созыве народной Думы, которой должны быть подотчетны министры и государственные чиновники.

В республики помещичьи земли были экспроприированы и поделены между крестьянами, с выделением места под общественные нужды. Был организован ремонт общественных амбаров и мостов. Открылся фельдшерский пункт.

Марковская республика продержалась почти 8 месяцев и была подавлена царскими властями только 18 июня 1906 года.

Перейдем к другим экспонатам. Естественно, в музее большое внимание уделено событиям Великой Отечественной войны, как все мы знаем, отнюдь не обошедшей Волоколамск стороной.

Лишь некоторые из многочисленных экспонатов.

Щиты пехотинца РККА.

Подобные щиты я видел в Рузском краеведческом музее. Наверное, в обороне вещь хорошая. Но, интересно, как предполагалось перетаскивать такие щиты на новые позиции?

Другая «копанина» с мест былых сражений.

Привлек внимание американский автомат «Томпсон». Никогда раньше не слышал, что эти автоматы были на вооружении РККА, причем, уже осенью 1941 года. Что ж, спасибо музею, буду знать.

Говоря об обороне Волоколамска в 1941 году, полагаю, любой вспомнит имена командующего 16-ой армией генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского, командира 316-й дивизии этой армии И.В.Панфилова, а также, конечно, подвиг 28 бойцов-панфиловцев. В путеводителях советских времен этот подвиг описывают примерно так: «16 ноября противник перешел в наступление из района села Жданово на Петелино. У разъезда Дубосеково произошел теперь хорошо известный советским людям бой взвода истребителей танков под командованием политрука Клочкова-Диева с 50 немецкими танками. Враг потерял до 20 танков, но продвинуться на этом участке так и не смог. Подвиг гвардейцев-панфиловцев имел большое тактическое значение, так как на целый день была задержана крупная немецкая группировка, что дало возможность другим нашим частям занять более удобные позиции, организовать противотанковую оборону и не допустить прорыва танков врага на Волоколамское шоссе.» (Подмосковье. Туристические маршруты, М.,1953, «Профиздат», с.64).

В «перестроечные» годы, на общей волне охаивания советского прошлого, появились публикации, в которых утверждалось, что никакого подвига 28 панфиловцев не было. С тех пор споры «был или не был», не утихают. На Википедии в статье «Панфиловцы» целое исследование на эту тему выложено. Куча разноплановых свидетельств приведена, сделана попытка научно-исторической реконструкции боев 16 ноября на этом направлении… Я только не совсем понимаю, зачем все это? Что К.К.Рокоссовский, за годы войны прошедший путь от генерала-майора до маршала Советского Союза был одним из наиболее талантливых советских полководцев – с этим, вроде, никто не спорит. Что возглавляемая им 16-я армия в районе Волоколамска сражалась героически – тоже бесспорно. Немцы хоть и продолжали наступать, но крайне медленно, неся тяжелые потери. Вот, например, цитата из уже упомянутой статьи Википедии: «За пять дней наступления (16-20 ноября) немецкие танковые и пехотные дивизии продвинулись к востоку от Волоколамска на 15-25 км. Такой темп продвижения, от 3 до 5 км в сутки, является довольно низким даже для пехоты. Выйти на оперативный простор подвижным соединениям немцев в первые дни своего ноябрьского наступления не удалось. Фактически главной задачей армий Западного фронта было продержаться до готовности трёх формируемых армий — 1-й ударной, 20-й и 10-й.»

Или, что, все было не так? Немцы провались? Тогда, что же им помешало в конце ноября выйти, как минимум, на окраины Москвы? Но не будем доказать очевидное. Слишком много свидетельств высокой боеспособности 316-й стрелковой дивизии и массового героического сопротивления врагу ее бойцов и командиров. Например, несколько в тени «28 панфиловцев» остается подвиг саперов этой же дивизии, совершенный в тот же день, 16 ноября. А дело было так. У деревни Строково, расположенной северо-восточнее Волоколамска, одиннадцать саперов во главе с командиром взвода П.И. Фирстовым вели бой с 27 вражескими танками и батальоном пехоты, на день задержав продвижения врага. Они погибли, выполнив свой воинский долг. (Ю.Н. Александров, Ю.Н., Щабуров «По Подмосковью. Путеводитель для автотуристов», М., «Профиздат», 1984, с.318 – 319). Вдумайтесь, одиннадцать саперов против 27 танков и батальона пехоты. Если даже считать, что силы противника были преувеличены в несколько раз, подвигом было бы задержать врага на час, а не на сутки. Героический бой саперов увековечен очень интересным памятником на Волоколамском шоссе. А сколько безымянных героев, до конца выполнявших свой воинский долг в землю легло без всяких свидетельств и памятников? Так о чем сейчас спор? О точном числе подбитых танков? Или о точном числе бойцов, отражавших атаки фашистов? Так ли важны эти бухгалтерские подсчеты? Для меня мемориал в Нелидово, в первую очередь, памятник героям Красной Армии, защитившим Москву. А танком больше или танком меньше – не столь важно.

И еще немного о героях войны, чей подвиг связан с Волоколамском. 4 ноября 1941 года в Волоколамск через линию фронта была послана группа из восьми комсомольцев-диверсантов, в основном бывших работников Московского завода «Серп и молот». Группа должна была взорвать один из немецких штабов, находящийся в Волоколамске. Диверсанты принадлежали к знаменитой воинской части 9903. Военнослужащими этой части были Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, шедшая на задание вместе с Зоей и так же героически погибшая, только не в Петрищево, а в Головково, Герой Советского Союза Елена Колесова и многие другие. Итак, диверсионная группа успешно перешла линию фронта, но попала в засаду на кладбище, расположенном на северо-восточной окраине Волоколамска. Проявив высокую стойкость и верность социалистической Родине, захваченные в плен комсомольцы не сообщили фашистам на допросах никаких сведений. На следующий день всех комсомольцев расстреляли. А после уже мертвые тела повесили. Трупы находились на виселице вплоть до освобождения города 19 декабря 1941 года.

На месте гибели комсомольцев сооружен памятник. Он находится недалеко от кольцевой развязки у ТЦ «Колизей» на Ново-Солдатской улице. (Во время войны здесь находился дом 32 по Солдатской улице). Тела комсомольцев захоронены в братской могиле, находящейся в парке за зданием городской администрации.

Памятник на Ново-Солдатской. (Фотография с Викимапии).

А раньше памятник был другим.

(Фотография открытки из набора "Волоколамск. Памятные и исторические места", из-во "Правда", М., 1971).

Вот что значит плохая проработка маршрута! И мимо ТЦ «Колизей» я проезжал, и недалеко от парка с братской могилой был. Надо было осмотреть мемориалы и цветы возложить, конечно. Что же, надеюсь, еще побываю в Волоколамске, наверстаю упущенное. А у памятника саперам я был в 2016 году. Очень интересный памятник – с использованием настоящей немецкой самоходки. Всем рекомендую, кто будет проезжать по Волоколамскому шоссе остановиться, осмотреть.

О боях на волоколамском направлении создано немало художественных произведений. Наверное, все читали «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Мне еще очень нравится «День командира дивизии» этого же автора. А из музыкальных произведений - "Песня о 28 панфиловцах". Желающие могут ее послушать, например, в исполнении ансамбля «Чибатуха».

По моему, очень неплохо. С чувством, и без излишнего пафоса. Хотя, конечно, дело вкуса.

Но, вернемся к экспозиции Волоколамского музея. На следующих стендах - Волоколамск послевоенный.

Привлек внимание стенд с наградами Героя Социалистического труда, директора совхоза-техникума «Холмогорка» М.М. Горшкова. Не часто увидишь награжденного тремя орденами Трудового Красного знамени! А, кроме того, Октябрьской революции, Дружбы народов. Впрочем, по труду и честь – под руководством М.М.Горшкова совхоз «Холмогорка» на протяжении десятилетий был лучшим сельхозпредприятием страны и постоянным участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

И, в заключение, интерьер послевоенной квартиры в Волоколамске.

Конечно, мешанина вещей и стилей. Скатерть, салфеточка и репродуктор из 50-х годов, куклы, самое раннее, из 70-х. Но в реальной жизни зачастую так и бывало. Новые вещи покупались, но и старые не выбрасывались, интерьер не обновлялся.

Кстати, обратите внимане на вид за окном. Похоже, что основой для него послужила открытка из набора "Волоколамск. Памятные и историчевские места", М., 1971, изд."Правда".

Вот так выглядел Волоколамск в теперь уже далеком 1971 году. Много здесь интересного - и старинные автоматы с газированной водой, и ретроавтомобили... Что касается городского пейзажа, сразу бросается в глаза, что бюст В.И. Ленина стоял на другом месте, чем сейчас - в сквере. Есть и другие отличия от дня сегодняшнего - например, цвет колокольни Воскресенского собора.Но в основном центр города за прошедшие почти 50 лет изменился мало. Что же, очень хорошо, что историческую застройку удалось сохранить.

Около 15 часов закончил осмотр музея (на музейную картинную галерею, увы, уже явно не хватало времени) и отправился в обратный путь.

Часть II. Возвращение

Мопед резво катил по Волоколамскому шоссе, до дачи оставалось каких-нибудь 110 – 115 км, как вдруг я услышал какой-то странный звон. Решив, что звон донесся от встречного автомобиля, продолжил движение, тем более, что звон сразу же прекратился. Однако через несколько минут мопед с заглохшим двигателем и заблокированным задним колесом пошел юзом. Прочертил на асфальте жирную черную черту, но, к счастью, падения удалось избежать. Первый же взгляд на остановившийся мопед выявил причину произошедшего. Покидая Волоколамск, я положил свою «противоугонку» - стальную цепь с навесным замком во внешний, довольно хлипкий карман багажной сумки. К тому же, этот карман был слегка надорван. А дальше произошло следующее. Дыра во время движения разошлась еще больше, из нее вылезла наружу парашютная стропа (всегда вожу с собой, вдруг что-нибудь надо будет привязать) перепутанная со стальной цепью. Цепь и была причиной услышанного мною звона. Далее, конец стропы, попав под мопедную цепь, стал наматываться на ведущую звезду. И потянул за собой цепь «противоугонки». Стропа вкупе с «противоугонкой» заблокировали колесо. Примерно полчаса я приводил мопед в порядок, но, увы! Извлечение кусков стропы и цепи с замком ехать дальше все равно не позволило. Дело в том, что резкая остановка заблокированной цепной передачей работающего на высоких оборотах двигателя привела к сминанию шпоночного паза под ведущей звездой. Попытки вновь зафиксировать звезду на валу муфты сцепления окончились неудачей. Пришлось звонить моему товарищу с сетевым ником “Lake”. Он на своей машине и раньше выручал меня из переделок, в которые я попадал по своей неосмотрительности.

Приезда “Lake” из Москвы пришлось ждать довольно долго. Было время подумать, можно ли было избежать причины поломки? – Да! И, как минимум, трижды.

Во-первых. Шпоночный паз на валу муфты сцепления был расшатан уже довольно давно. Однако шпонка еще держалась. Нетрудно было предугадать возможное неблагоприятное развитие событий и если не сменить муфту сцепления заранее, в спокойных условиях «гаражного ремонта» (наиболее предпочтительный вариант), то, по крайней мере, возить с собой запасную муфту и инструмент для ее установки.

Во-вторых. Не нужно было быть «семи пядей во лбу», чтобы понять, насколько ненадежен карман из тонкой ткани для перевозки таких тяжелых предметов, как моя «противоугонка». Да, до сих пор карман выдерживал. Но все бывает когда-то в первый раз. Да, удобнее, когда цепь на стоянке можно достать сразу, а не шарить по дну основного отделения багажной сумки. Но можно было, хотя бы, укрепить карман, сделав, например, прочную брезентовую подкладку.

В третьих. Услышав посторонние звуки, издаваемые, пусть даже предположительно, мопедом, надо было сразу остановиться и осмотреть мопед. Допустим, что с ним бы все оказалось в порядке. Так что страшного в незапланированной остановке? Не в гонках же участвую. Размялся бы немножко, на окружающие пейзажи взглянул, чайку из термоса попил.

Ан нет! Тупо продолжал двигаться вперед. И вот заслуженное наказание…

Теперь немного о помощи на дорогах. “Lake” запросил у меня точные координаты места, где я нахожусь. Но смартфона у меня с собой не было, была лишь старая “Nokia - «звонилка» и я мог сказать только, что поворот на Сычево вроде бы проехал, а до Ново-Петровского добраться не успел. Чтобы “Lake” было проще найти меня, поднял руку, когда увидел приближающийся мотоцикл. Идущий на весьма приличной скорости спортбайк проскочил мимо, но тут же развернулся и подъехал ко мне. У водителя, естественно, был с собой навигатор (наверное, я последний, кто ездит по бумажным картам) и искомые координаты я тут же получил. (Еще раз спасибо тебе, неизвестный!) Далее, когда я сидел на обочине, ожидая машины “Lake”, то увидел приближающийся максискутер. В свою очередь, увидев меня, водитель максискутера стал сбрасывать скорость, намереваясь остановиться. Жестом руки я показал, что остановка не требуется. И, самое главное. За все время моего пребывания на обочине, только эти два двухколесных транспортных средства проехали по Волоколамскому шоссе. И водитель каждого из них был готов придти на помощь. Вот так! 100%-ная поддержка со стороны двухколесных собратьев. Пишу об этом я не для того, чтобы разгильдяи рассчитывали исключительно на «чужого дядю», который даст инструмент, найдет неисправность, отольет бензина и тому подобное. Конечно, в любой сложной ситуации, надо рассчитывать прежде всего на свои силы (а в достаточно глухом месте вам вообще может никто не повстречаться за весь день). Еще лучше в такую ситуацию не попадать. Ну а если у тебя все в порядке, а видишь, что кому-то требуется помощь – надо всегда останавливаться. Всегда!

В итоге, добрался до дачи на «эвакуаторе» только к 22 часам. Прощаясь с “Lake”, я выразил сомнение, а стоит ли мне продолжать турпоездки на мопеде, если возвращаться приходится на чужой машине? На что “Lake” предложил подсчитать, а часто ли я прибегал к «эвакуатору» из-за поломок в поездках? Я прикинул, что таких случаев было всего 4 за 10 лет мопедного туризма (примерно 50 турпоезок). “Lake” весьма резонно заметил, что это не такой уж плохой результат. А поломки и аварии бывают у всех, в том числе у тех, кто ездит на автомобилях. Да, конечно, “Lake” прав. Неудачное возвращение из Волоколамска не повод, чтобы забросить мопед. А повод, чтобы лучше готовиться к поездкам и более осмотрительно вести себя в самих поездках. «Более осмотрительно» - это про игнорирование мною звона неизвестного происхождения. Остановись я тогда, пары минут хватило бы, чтобы убрать цепь внутрь сумки. Кто-то, то ли Бисмарк, то ли Рузвельт говорил: «Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих». Собственно вся вторая часть этого мотоотчета написана для того, чтобы читатели могли учиться на моих ошибках. Не допускайте сделанных мною ляпов и будут Ваши турпоездки заканчиваться более удачно!