- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

Побывал 13 марта 2020 года на ж/д станции Подмосковная. Впечатления фантастические! Как будто в начало двадцатого века попал. Представьте - действующая ж/д станция, на нее, пусть редко, но приходят пассажирские поезда, из депо выползают локомотивы, работает вокзал и пр. Однако, локомотивы - это дымящие паровозы, а в вокзале - и обстановка и персонажи из дореволюционной эпохи.

Но, по порядку. В 1901 году было открыто движение по Виндавской (ныне Рижской) железной дороге. Движение уже открыли, а Виндавский вокзал построить еще не успели. До открытия Виндавского (Рижского) вокзала станция Подмосковная служила главной товарной и пассажирской станцией на пути из Москвы в Виндаву, а затем и в Ригу. Напоминает об этих временах до сих пор существующий Вокзальный переулок недалеко от станции Подмосковная.

Сейчас станцию восстановили в максимально приближенном к 1901 году виде. Меньше всего она напоминает музей с витринами, наполненными экспонатами. Есть, конечно, и витрины. Но в вокзале действуют залы для пассажиров I, II и III классов. Работает буфет, телеграф, багажное отделение. Степень исторической достоверности на высшем уровне.Мало того, что лампы накаливания в помещениях весьма качественно задекорированы под керосиновые, так и интенсивность свечения у них как настоящих керосиновых. В веерном локомотивном депо стоят паровозы. Но не просто стоят, а периодически на них разводят пары и окутанные белым дымом паровозы с помощью поворотного круга выезжают на пути.

И сколько еще всего вокруг интересного! Я, например, впервые в своей жизни побывал внутри железнодорожной водокачки и в железнодорожных мастерских.

«Отдельная песня» - станция Одинцово Белорусской железной дороги, восстановленная по состоянию на середину 50-х годов прошлого века.

Короче - спешите видеть! Как только закончится карантин – всем интересующимся железнодорожной техникой и просто стариной рекомендую посетить. Проезд до железнодорожной станции "Красный балтиец" Рижского направления. Далее – по пешеходному мосту до малоприметной калитки в ограждении моста справа. Как часто в фантастических романах герой открывает дверь и попадает в иное время, измерение и тому подобное. А на Подмосковной Вы сами можете стать героем такого романа. :о)

А теперь немного фотографий.

Перед нами вокзал станции Подмосковная.

Войдем в вокзал. По нынешним временам в вокзале несколько сумрачно, так как освещается он "керосиновыми лампами".

Билетная касса.

Расписание движения поездов.

Купив билет, перед поездкой неплохо бы подкрепиться в вокзальном буфете.

Любопытно, что согласно инструкции образца 1901 года, на работу буфетчиками брали лиц крепкого телосложения (?!), свободно владеющих не только русским языком, но и способных объясниться на немецком, французском или английских языках. Буфетчики были обязаны соблюдать все требования железнодорожного начальства и при встрече его приветствовать, прикладывая ладонь руки к козырьку головного убора. Проще говоря, «козыряя».

Перекусив в буфете, чтобы избежать неприятных сюрпризов, желательно заранее предупредить жену (мужа) телеграммой о приезде. А, может быть, уезжая, послать с дороги красивую открытку. Для этих целей к услугам пассажиров станционный телеграф.

Налегке редко кто отправляется в дальнюю дорогу. Поэтому, к услугам пассажиров багажное отделение.

В багаж сдавали вещи пассажиров для отправки с тем же самым поездом, на который действительны приобретенные билеты.

Кто-то чемоданы сдавал, кто-то – сундуки, а некоторые даже дорожные гардеробы. Вот такие, как на снимке.

На вокзале есть кабинет дежурного по станции.

Дежурный по станции – самое главное лицо после начальника станции. Приказы дежурного должны беспрекословно выполняться всеми работниками станции. Дежурный по станции единолично распоряжается приемом, пропуском и отправлением поездов, а также маневровым движением.

Необходимый инвентарь для дежурного по станции – электрожезловый аппарат Трегера.

Служил этот аппарат для безопасного движения по перегонам. Проще говоря, чтобы на одном перегоне не оказалось сразу два поезда. До сих пор еще в российской глубинке есть железные дороги, где используется электрожезловая сигнализация. Например, железнодорожная линия Торжок - Соблаго в Тверской области. Или, дорога Чум – Лабытнанги Северной железной дороги.

А это различные железнодорожные фонари.

В самом начале отчета я писал, что до постройки Виндавского (Рижского) вокзала поезда, следующие в Москву, прибывали на станцию Подмосковная. А как же пассажиры добирались до центра столицы? Оказывается на омнибусах. Омнибус, если кто подзабыл, это используемый для регулярных перевозок крытый экипаж, запрягаемый лошадьми. То есть вагончик на лошадиной тяге.

Внутри омнибуса были созданы вполне комфортабельные условия для пассажиров.

Но, все равно, пассажиры часто были недовольны, жалуясь на низкую скорость такого вида транспорта.

Рассказал я вам, дорогие читатели, почти про все вокзальные помещения. Вот только про кабинет начальника станции не сказал ни слова. Почему? Да потому что нет здесь такого кабинета. Начальник станции и работал и жил в отдельном доме. Там то и был его кабинет.

Не обращайте внимания на табличку «ведется видеонаблюдение» на столе начальника. Это из наших времен. В начале XX века видеонаблюдения еще не было. :о) А в остальном все аутентично.

В этих комнатах начальник станции жил. Столовая и, за дверью, спальня.

Из дома начальника станции я прошел к железнодорожной водонапорной башне.

Сколько я этих башен видел на своем веку! Но никогда не был внутри них. Теперь это удалось.

Для фанатов железнодорожных водонапорных башен здесь найдется много всего интересного. Представлена различная аппаратура, а также стенды с фотографиями исторически значимых водонапорных башен. Фактически, здесь целый «музей в музее». Уникальный «Музей водонапорного дела», если можно так выразиться.

Далее я отправился в ремонтные мастерские. Тут также оказалось немало интересных экспонатов. Например, кабина паровоза с огнедышащей топкой внутри.

Или паровоз в разрезе, выполненный в натуральную величину.

Очень качественно выполненный железнодорожный макет.

А еще здесь вывешены фотографии железнодорожников – ударников и стахановцев, демонстрируют фильм, рассказывающий о развитии скоростного движения на железных дорогах, а также стоят огромные станки для обработки деталей железнодорожного подвижного состава.

Рядом с мастерскими – локомотивное депо с поворотным кругом. Это так называемое «веерное» депо. Взгляните – пути, подобно пластинам веера, сходятся в одной точке. Это поворотный круг.

На переднем плане немецкий трофейный паровоз, получивший в СССР обозначение ТЭ. Позади - маневровый паровоз 9П, выпускавшийся в СССР с 1935 по 1957 год.

На этом снимке становится немного виден советский магистральный грузовой паровоз серии Л. Один из лучших и массовых (свыше 4 тыс. локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР. Конструкторов-разработчиков этого паровоза наградили сталинской премией.

Как раз, когда я стал осматривать поворотный круг, на паровозе 9П стали разводить пары.

Паровоз стал заезжать на ферму поворотного круга.

После поворота фермы паровоз выехал на станционный путь.

Представим, как бы это выглядело в далеком прошлом…

Постоять рядом с работающим паровозом, послушать мерное «чок-чок» поршней, вдохнуть горьковатый паровозный дым. Короче – вспомнить далекое детство… Не предполагал, что это осуществиться.

Еще несколько фотографий паровозов.

Один из самых совершенных советских паровозов – советский магистральный грузовой паровоз серии ЛВ («паровоз высшего конструкторского класса») производившийся в 1952 – 1956 годах Ворошиловградским парововозостроительным заводом. Из полукруглой таблички следует, что данный паровоз обслуживала комсомольско-молодежная бригада.

П36 – магистральный пассажирский паровоз, выпускавшийся Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. Паровоз имел прозвище "Генерал" за характерные цветные полосы-лампасы по бокам.

Как отличить пассажирские паровозы от грузовых? Это очень просто: пассажирские паровозы зеленые, грузовые – черные. Согласно правилам капитального ремонта паровозов от 1956 года, пассажирские паровозы могли красить еще и в синий цвет.

Старинный пассажирский вагон.

Паровоз требуется заправлять водой. Для этого служат паровозные колонки. Вот она, паровозная колонка, перед семафором.

Семафор крупным планом.

Перед нами так называемый «двукрылый семафор». Верхнее крыло опущено, нижнее поднято и располагается вдоль семафорной мачты. Если я правильно понимаю, это сигнал запрещающий проезд.

Действующие семафоры можно встретить и сейчас. Например, в Тверской области на линии Соблаго – Кувшиново, у станции Ранцево. Возможно, где-то существуют и паровозные колонки. Во времена моего детства и юности я видел такую колонку на станции Кунцево Белорусской железной дороги.

Стрелочный перевод с ручным управлением.

Такая табличка в конце станции предназначена исключительно для паровозов.

А что такое сифон и поддувало и почему их надо закрывать? Предлагаю решить эту не очень сложную загадку самим читателям. Подскажу только, что за табличкой находится пешеходный мост над железнодорожными путями и автомобильный переезд.

Передо мной старый знакомый – навес для пассажиров на станции Одинцово Белорусской железной дороги. Несколько лет назад станцию реконструировали и деревянный навес, пожалуй, последний оставшийся на участке Москва – Можайск, разобрали. Причем, перед разборкой колонны навеса были пронумерованы. Я еще тогда подумал, что навес собираются куда-то перенести. Но вот куда – не знал. Оказывается, на станцию Подмосковная.

Навес на станции Одинцово за считанные дни до демонтажа.

И он же, воссозданный на станции Подмосковная.

Расписания движения поездов Москва – Можайск Калининской ж.д. (так тогда называлась Белорусская железная дорога) на зиму 1954 – 1955 годов. Любопытно, что цены на проезд в электричке не менялись с 1961 года до конца Советской власти.

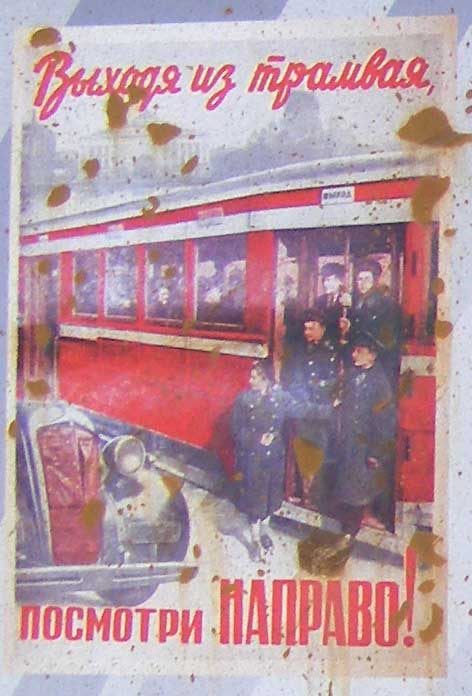

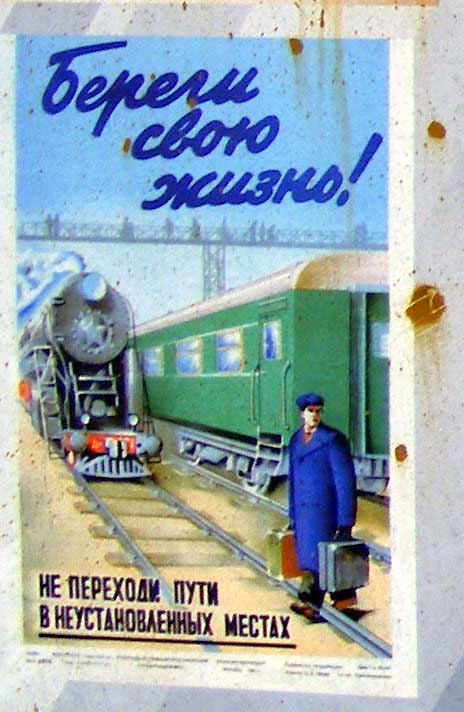

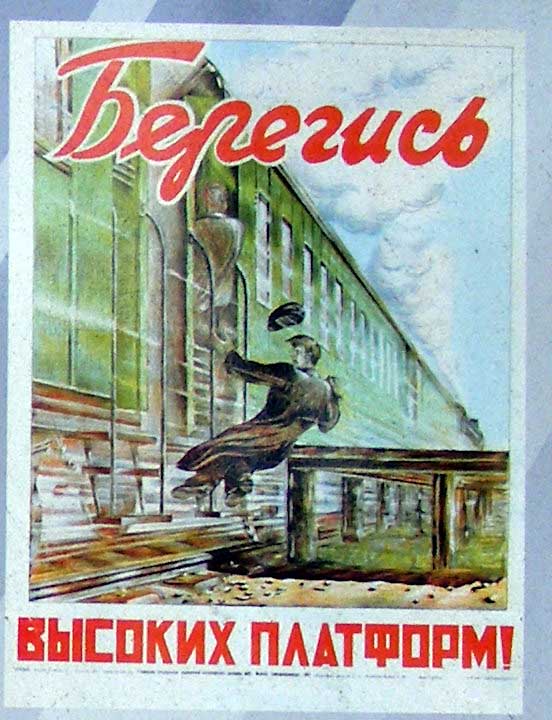

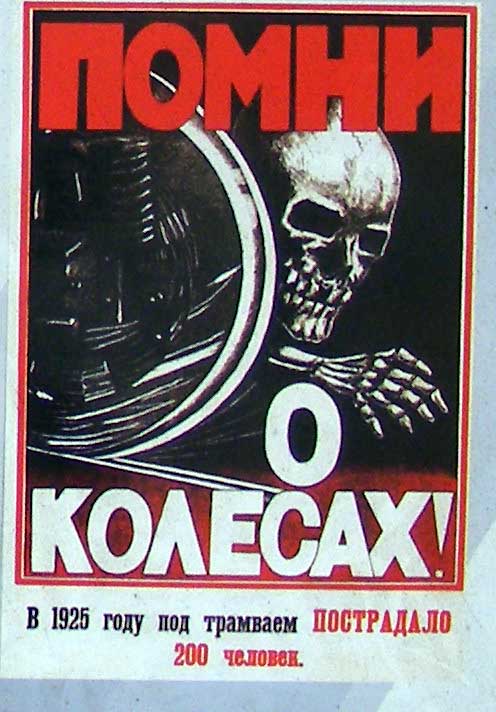

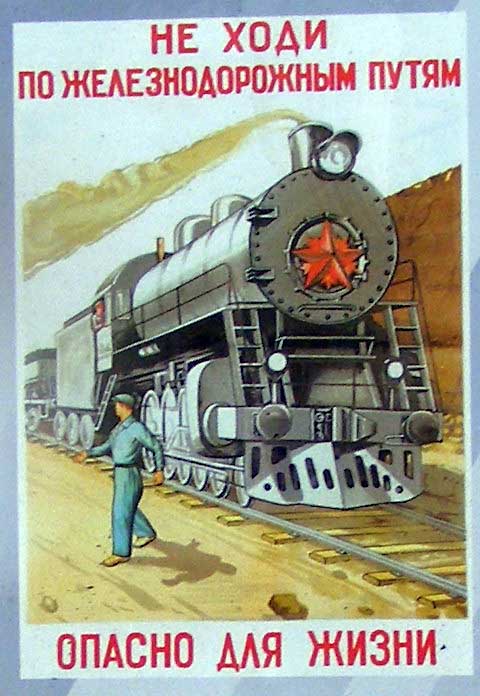

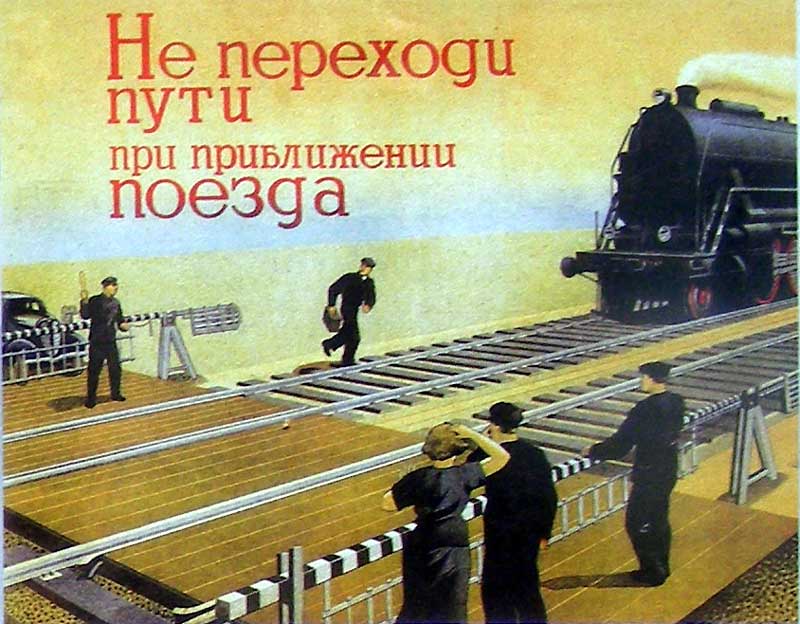

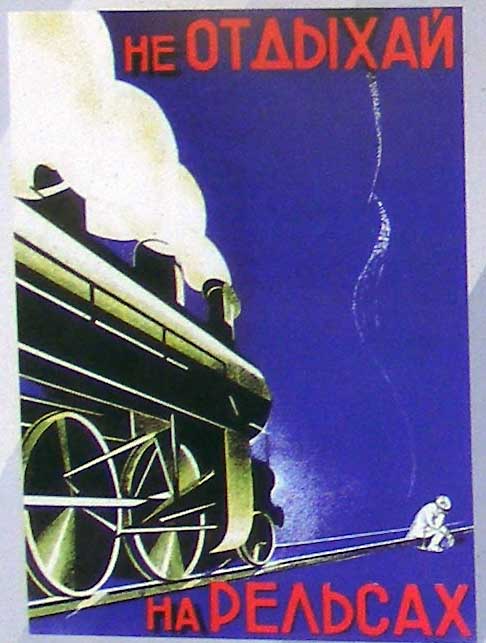

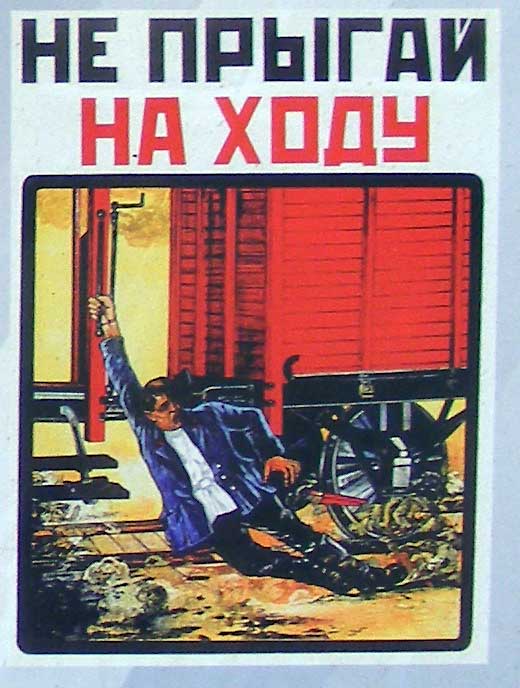

Здесь же, рядом с расписанием, выставлены плакаты былых времен, посвященные безопасности на рельсовом транспорте .

Наверное, у читателей этого отчета могут возникнуть вполне справедливые претензии к качеству моих фотографий. Дело в том, что в день моего посещения станции Подмосковная почти непрерывно шел снег с дождем. Делать хорошие фотографии в такую погоду я, увы, пока еще не научился.

Но могу порекомендовать два сайта с более качественными снимками:

https://fishki.net/2244710-parovoznoe-depo-podmoskovnoe.html

http://www.planetadorog.ru/r/stancija_podmoskovnaja/

А это официальный сайт «Музейно-производственный комплекс "Паровозное депо" на станции Подмосковная». https://mzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4303&layer_id=3290&id=2239

В заключение некоторые «технические подробности».

В музей я приехал в будний день в 10 утра. Пробыл на музейной территории 2,5 часа. Других посетителей за все это время не видел. Не было ни детей, визжащих: «мама, а что это?», ни девушек, стремящихся сделать селфи у любого экспоната, ни поддатых молодых людей, карабкающихся на паровозы. Вообще никого! Никто не мешал мне спокойно осматривать экспонаты. Так что рекомендую приезжать сюда именно в будни с утра. Впрочем, это правило, наверное, применимо к большинству музеев, если не ко всем.

Цена билетов более чем гуманная – 100 рублей льготный (по которому я и прошел) и, если не ошибаюсь, 150 рублей для посетителей, не имеющих льгот. Согласитесь, это не дорого за посещение такого интересного музея. Пройдя на территорию, спросил охранника, можно ли фотографировать? Услышав в ответ – да, пожалуйста – спокойно пользовался своей «беззеркалкой».