- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- К озеру Глубокому

- К Озернинскому водохранилищу

- Можайск

- В верховьях Нары

- Сенежское озеро и его окрестности

- Среди скал, Васильевское

- Снова в Васильевском

- В старинный город Верею

- В окрестностях Вереи

- Подмосковная Швейцария

- Снова в Подмосковной Швейцарии

- Окрестности Можайского шоссе

- Усадьбы Крёкшино и Петровское-Алабино

- Заброшенный бункер в Вороново

- ВИВАТ-2011

- К месту гибели партизанки Веры Волошиной

- Водопад Радужный

- На Северо-Запад Подмосковья

- Карьеры в Тучково и Лызлово, заброшенная железнодорожная ветка

- Снова в Морево - ж/д станция и карьеры

- Снова в Лызлово

- Вдоль берегов Истры

- Шараповский песчаный карьер

- Снова в Шарапово

- Шарапово — южный карьер

- “Подольское море”

- Озеро Тростенское, Скирманово и Сычевское карьеры

- "Шары" под Наро-Фоминском (заброшенные позиции С-25 и А-35)

- «Шары» под Наро-Фоминском – часть 2

- Горбовская ГЭС и Городок в Рузе

- Дом-музей Пришвина в Дунино

- Саввино-Сторожевский монастырь

- Танковая площадка в Снегирях

- «Мост в никуда» и частный музей ретротехники

- Вторая поездка в Рузу

- Рузское водохранилище – старинная усадьба Осташево – заброшенная Никольская церковь в урочище Лихачево

- Родники на Протве

- Карьеры в Морево – сезон 2017

- Старинный город Боровск

- Мини-зоопарк в Троицке

- Симская трясина

- Гремучий ручей и другие достопримечательности северо-востока Калужской области

- Дорога к Дикому озеру или снова в Сычевских карьерах

- Можайское водохранилище

- Волоколамск с высоты птичьего полета

- Дикое озеро – лето 2019 года

- Подмосковная «Линия Сталина»

- Достопримечательности Вереи

- Подлодка в Подмосковье

- Иным транспортом

- Мотопрогулки

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Подмосковная «Линия Сталина»

В дорогу!

В последние годы все большую популярность приобретают экскурсии в Белоруссию на «Линию Сталина». Для тех, кто не сведущ в данном вопросе, поясню, что «линий Сталина» называют систему укреплений вдоль старой (до 1939 года) государственной границы СССР на западе. Название этих укреплений – «Линия Сталина» - придумали иностранные журналисты, видимо, по аналогии с «Линией Маннергейма», «Линией Мажино», «Линией Зигфрида». В 1939 году, после воссоединения СССР с Западной Белоруссией и Западной Украиной стали возводить укрепления уже вдоль новой государственной границы – так называемую «Линию Молотова» (опять-таки, название, бывшее в ходу «на Западе», а не в СССР).

Так вот, в начале XXI века, в Белоруссии смекнули, что бывший Минский укрепрайон (УР) «Линии Сталина» может стать весьма интересным туристическим объектом. Сохранившиеся ДОТы сделали доступными для посещения. Теперь в УРе и на танке желающих катают, и различные фестивали вкупе с историческими реконструкциями проводят. Сам президент А.Г. Лукашенко весной этого года посетил Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». А у нас турпоездки на «Линию Сталина» активно рекламирует, например, выходящая более чем миллионным тиражом газета «Комсомольская правда».

Все это, конечно, хорошо. Все это нужно – помнить историю родной страны, молодежь просвещать, и, в конце - концов, культурный досуг людям организовывать. Всем интересующимся военной историей, наверное, можно рекомендовать посетить ИКК «Линия Сталина», да и сам бы съездил туда, окажись я в Минске. Но, многие ли знают, что в Подмосковье есть своя «Линия Сталина»? На мой взгляд, так вполне можно назвать Можайскую линию обороны Москвы. Наибольший интерес представляет входящий в нее Малоярославецкий УР, на территории которого сохранилось свыше 150 ДОТов! Однако, в отличие от Минского УРа, Малоярославецкий УР, как туристический объект, гораздо менее известен. Скажу про себя. Вроде бы и историей интересуюсь, особенно военной, и туристическими вылазками в Подмосковье увлекаюсь, а про Малоярославецкий УР знал явно недостаточно. Нет, про героический подвиг подольских курсантов, 12 дней сдерживающих немецкие войска после прорыва Западного фронта, я и в книгах читал, и в Подольском краеведческом музее соответствующую экспозицию видел, да и, наконец, в Москве есть улица Подольских курсантов, где мне приходилось бывать. Но про массово сохранившиеся укрепления Малоярославецкого УРа я узнал совсем недавно. И произошло это почти в духе романтической прозы прошлых времен, где герой, читая старинную книгу, находит в ней листок со сведениями о спрятанном кладе, или еще о чем-то столь же интересном, после чего сразу начинает собираться в дорогу. А я, планируя новые мотопоездки, рассматривал доставшийся мне через «буккроссинг» атлас Калужской области. На карте – «километровке», между Малоярославцем и Медынью, шариковой ручкой прежнего владельца книги было подчеркнуто название «Ильинское» и приписано сбоку - «музей». Заинтересовавшись, я прибегнул к помощи Викимапии и других Интернет-ресурсов. Тут-то и узнал про сохранившиеся укрепления. Конечно, ДОТы времен Великой Отечественной войны я видел неоднократно. Например, во время мотопоездки на Бородинское поле.

На представленном фото тяжелый монолитный ДОТ. А пулеметные бронеколпаки еще будучи ребенком в окрестностях своей дачи на развилках полевых дорог встречал. Несколько лет назад, во время экскурсии в дом-музей Пришвина, увидел такой бронеколпак на берегу Москвы-реки около деревни Дунино.

Но все это отдельные ДОТы! А не сохранившиеся линии обороны со всем многообразием оборонительных сооружений: артиллерийские ДОТы, пулеметные тяжелого типа (монолитные), пулеметные легкого типа (сборные), железобетонные командирские наблюдательные пункты, как в Малоярославецком УРе. Короче, я сразу же «загорелся» идеей поездки в Ильинский укрепрайон.

От моей дачи – места начала всех моих мотовылазок – до Ильинского 130 км. Туда и обратно – 260 км. За день на моей «Риге-7» с «F-50» вполне можно обернуться. Хотя, что называется, впритык, учитывая, что не только на дорогу я потрачу время, но и на осмотр музея «Ильинские рубежи» и, главное, сохранившихся укреплений. Поэтому, решил ехать с расчетом на один день, а на случай, если задержусь, взял с собой спальный мешок и палатку.

Проложенный мной маршрут пролегал через древний русский город Малоярославец. Запланировал выделить минут 20 – 30 на осмотр некоторых его достопримечательностей, но больше никуда не заезжать, хотя манили и красивые карьеры недалеко от Полотняного Завода, а также Боровск и Верею весьма хотелось посетить. Раньше я уже бывал в этих городах, но далеко не все осмотреть успел. Однако, решил не разбрасываться. Диогену приписывают высказывание: «Из этой жизни надо уходить как с пира, - не жаждуя, но и не упившись». А я бы добавил, что из турпоездки тоже надо возвращаться «не жаждуя, но и не упившись». Отдохнув, развеявшись, но без мешанины впечатлений от излишне большого количества посещенных мест. Собственно, именно поэтому совершаю преимущественно однодневные туристические вылазки. Езжу не для рекордов и восхищения окружающих, а для собственного удовольствия.

Итак, решено! Еду в Малоярославецкий УР, а по дороге весьма бегло осматриваю город Малоярославец.

Солнечным утром 10 июля 2020 года, ровно в 8.00 началась моя поездка.

Маршрут: Жаворонки (Одинцовский район Московской области) – Троицк – Малоярославец – Ильинское. (От Троицка до Ильинского - по Калужскому и Варшавскому шоссе, трассе А-130).

Последний раз я ездил на мопеде из Жаворонок по Калужского шоссе до границы Московской области летом 2011 года. Тогда вместе с “Jukl”, моим бывшим товарищем по мотопоездкам, мы отправились смотреть водопад Радужный. С той поры состояние дорог на этом маршруте значительно улучшилось. От пересечения с Боровским шоссе до начала городской застройки вместо убитой двухполоски ныне пролегает прекрасное, расширенное до четырех полос шоссе. В районе Троицка (точнее, Троицкого административного округа Москвы) дорогу расширили до шести полос. Далее, почти на всем пути до Ильинского, сделаны достаточно широкие асфальтированные обочины, по которым весьма комфортно передвигаться на велосипедах и мопедах. Окрестности шоссе весьма красивы. Довольно много лесов, в том числе сосновых. Ближе к Малоярославцу местность местами холмистая. Обзор – на километры вокруг.

Сама по себе, независимо от конечной цели, мотопоездка по этим красивым местам способна доставить удовольствие.

Малоярославец

Основанный в конце XIV века Малоярославец (или, как писали ранее, Малый Ярославец) прославился во время Отечественной войны 1812 года. Наполеон, оставив Москву, через Верею и Боровск стремился попасть в Калугу. Довольно широко распространено мнение, что через Калугу Наполеон хотел пробиться в южные губернии России, не тронутые войной. Мне же более импонирует точка зрения академика Евгения Тарле, высказанная в его широко известной книге «Нашествие Наполеона на Россию». Если кратко, то, по мнению Тарле, огромная армия Наполеона могла снабжаться только с заранее организованных складов, где были сосредоточены изрядные продовольственные запасы. Подобные склады у французской армии были на Смоленской дороге, но их, естественно, не было в южных губерниях России. А в Калугу Наполеон стремился, чтобы захватить богатейшие склады русской армии. Вот такие войны были когда-то, в отсутствие железнодорожного и автомобильного транспорта! Чуть ли не первостепенное значение в направлении движения войск приобретала возможность их снабжения.

Процитирую Тарле: «У Наполеона по смоленско-минско-виленской дороге были гарнизоны, были продовольственные склады и запасы, эта дорога была подготовленной, а на всем юге России у него ровно ничего приготовлено не было. Как бы ни были эти места «богаты», «хлебородны» и пр., все равно невозможно было организовать немедленно продовольствие для 100 тысяч человек, быстро двигающихся компактной массой в течение нескольких недель подряд. «[Кутузов] знал, что пустить Наполеона в Калугу нельзя — и не потому даже, что он пойдет «южными губерниями»: более чем вероятно, что Кутузов не хуже Клаузевица и самого Наполеона понимал, что в конечном счете едва ли французская армия могла вовсе отказаться от «подготовленной» дороги и от смоленских продовольственных запасов. Но, овладев Калугой и забрав все, что там было заготовлено для русской армии, Наполеон, как уже было нами сказано, в гораздо лучших условиях мог бы достигнуть Смоленска, и дорога Калуга — Смоленск несравненно лучше сохранила бы французское войско, чем дорога Москва — Смоленск». (Е.Тарле. Нашествие Наполеона на Россию. М., ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1938, с.221).

Но какими бы не были дальние планы у Наполеона – повести армию через южные губернии, или только захватить русские склады - в конце октября 1812 года он стремился в Калугу. Однако, на пути стоял Малоярославец, а вблизи него находилась русская армия.

Утром 12 (24) октября начался бой за город. В сражении участвовало более 50 тысяч человек с обеих сторон. Бой длился 18 часов, Малоярославец многократно (по разным источникам – от 8 до 13 раз!) переходил из рук в руки, но к ночи остался у французов. Однако Кутузов приказал русской армии отступить от Малоярославца к югу всего на 2,5 версты.

«Наполеон видел, что ему предстоит, если он по-прежнему намерен прорваться к Калуге, принять генеральный бой, не меньший по размерам, чем Бородино. И он не решился.

В первый раз в своей жизни Наполеон отступил от ждавшей его генеральной битвы. В первый раз за эту кровавую русскую кампанию он повернулся спиной к русской армии, решился перейти из позиции преследующего в позицию преследуемого. Истинное отступление великой армии началось не 19 октября, когда Наполеон вывел ее из Москвы и повел на Калугу, а вечером 24 октября, когда он решил отказаться от Калуги и отступить назад, к Боровску». (там же, с.228).

Вот как оценил результаты сражения под Малоярославцем противник: «Помните ли вы это злосчастное поле, на котором остановилось завоевание мира, где двадцать лет побед рассыпались в прах, где началось великое крушение нашего счастья?» - писал генерал наполеоновской армии Филипп-Поль де Сегюр.

Неудивительно, что большинство достопримечательностей Малоярославца связано с войной 1812 года. Кстати, почти все они расположены вдоль проходящей через город трассы А-130. Очень удобно для авто и мототуристов! Естественно, и я притормозил у сквера имени 1812 года.

Памятник воинам, павшим при обороне Малоярославца в 1812 году. Установлен на братской могиле.

Фотографии этого памятника обычно украшают путеводители и интернет-отчеты туристов. Но не все знают, что если немного пройти по дорожке в северо-восточном направлении, то можно выйти еще к одному памятнику. Он, также как и первый, установлен на братской могиле героев 1812 года.

(фото 23.08.2020)

Оба памятника сооружены в 1912 году, к столетию Малоярославецкого сражения, командой нижних чинов 23-го саперного батальона. А проекты памятников разработал командир этого батальона полковник Верховский. Под крестом ближайшего памятника - бронзовая фигура рядового Полоцкого полка, выполненная петербургским скульптором В. Руссо. (В.И. Попадейкин, В.В. Струков, А.М. Тарунов "Тропами Подмосковья", М., "Московский рабочий", 1989, с.247).

Бюст Кутузова установили позднее намогильных памятников, в 1955 году.

Левее расположена бывшая часовня 1860 года постройки, в которой находится диорама «Малоярославецкое сражение».

Очень красива главная площадь города – площадь Ленина.

Вид с юго-востока.

На заднем плане – Казанский собор, в центре Монумент Славы в честь событий 1812 года, слева – здание бывших Присутственных мест, 1810 года постройки. В 1941 году в этом здании произошла рабочая встреча генерала армии Г.К. Жукова и маршала Советского Союза С.М. Буденного. А ныне здесь располагается районная администрация.

Изменим немного ракурс съемки. Слева становится виден Успенский собор.

Через дорогу от него установлен памятник В.И.Ленину.

Ранее памятник находился в центре площади. Вопреки довольно широко распространенному мнению, что памятник передвинули "на задворки", на мой взгляд, новое месторасположение весьма удачно. Владимир Ильич теперь обращен лицом ко всей площади, а не только к части ее. Во-вторых, лик вождя, глядящего на юго-запад, практически все время освещен солнцем.

А теперь более крупным планом.

Казанский собор. Вид с северо и юго-запада.

(фото 23.08.2020)

Казанский собор - самое старое сооружение города. Он был построен в 1739 - 1744 годах на средства деда писателя А.Н. Радищева, усадьба которого находилась вблизи города.(там же, с.248).

Вид с юго-востока.

Перед собором памятник георгиевскому кавалеру, священнику 19-го Егерского полка Василию Васильковскому.Как пишут, во всех сражениях Васильковский проявил необыкновенное мужество и поразительную отвагу. Интересно, так и шел отважный священник в атаку с крестом в руке, или, все же, брал в нее что-либо более весомое, вроде шпаги?

Монумент Славы на фоне Казанского собора.

Вид с северо-востока. Справа от Монумента Славы Успенский собор.

(фото 23.08.2020)

Копия французской пушки возле Монумента Славы.

Успенский собор.

Кстати, Успенский собор, это храм-памятник, воздвигнут специально к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Весьма красивый памятник на мой взгляд.

Площадь Ленина. Общий вид с северо-востока.

(фото 23.08.2020)

И, наконец, мой мопед на фоне пушки.

Видны новые пластиковые багажные боксы, сделанные накануне этой поездки. Поверх боксов, в специальном чехле на багажнике, спальный мешок и палатка. Сверху фары – сумка для фотоаппарата. А на бензобаке – прозрачный планшет с картой.

На что еще можно обратить внимание в Малоярославце?

На площади Ленина стоит здание бывшей почтовой станции. В нем, когда-то, останавливался Н.В. Гоголь. (Хотел сфотографировать почтовую станцию, но отвлекся на иные достопримечательности).

Если свернуть с площади Ленина не налево, в направлении на Медынь, а направо, на улицу Саввы Беляева, можно попасть в Свято-Никольский Черноостровский (Черноострожский) женский монастырь. Тоже памятное место. В 1812 году на территории монастыря шли особо ожесточенные бои за город. Черноостровский монастырь осматривать не планировал. Но уже после поездки узнал, что «Голубые ворота» монастыря хранят следы сражений 1812 года (В.Попадейкин, В.Струков «В поход, друзья-туристы», М., «Московский рабочий», 1972, с.302). После этого пожалел, что проехал мимо.

Между сквером имени 1812 года и площадью Ленина, с левой стороны при движении от Москвы находится Курган Славы.

(фото 23.08.2020)

Курган насыпан над могилой солдат и офицеров, погибших в боях за Малоярославец в 1941- 1942 годах. На вершине кургана в 1975 году скульптором Л. Кербелем и архитектором Е. Киреевым воздвигнут монумент "Скорбящая Родина-мать". (В.И. Попадейкин, В.В. Струков, А.М. Тарунов "Тропами Подмосковья", М., "Московский рабочий", 1989, с.248).

Неподалеку от Кургана Славы, в глубине квартала – выставка советской бронетехники.

Более чем бегло осмотрев центр Малоярославца, отправился дальше, к главной цели моей поездки – Малоярославецкому УРу.

Кудиново

Больше до Ильинского никаких остановок не планировал. Вскоре увидел с правой стороны шоссе вот этот памятник.

(Фото с сайта "ГАЗ-51 на постаменте в Кудиново")

После этого решил, что я добрался до Ильинского и свернул с шоссе. Въехав на площадь у продовольственного магазина, спросил у местной жительницы, где музей «Ильинские рубежи»? Последовал ответ: «В пяти километрах дальше по шоссе». Оказывается, я поторопился свернуть с А-130 и вместо Ильинского попал в Кудиново. Памятник, который ввел меня в заблуждение, установлен на братской могиле. Здесь, в том числе, покоится прах заживо сожженных немецко-фашистскими захватчиками в ночь на 21 декабря 1941 г. 375 военнопленных красноармейцев. Всего в могиле похоронены 1166 воинов. А в Ильинском стоит памятник Подольским курсантам, внешне несколько похожий на памятник в Кудиново.

Впоследствии выяснил, что Кудиново, в которое я случайно попал, в старые времена было одним из достопримечательных мест Калужской области и упоминалось в путеводителях. (Например: Земля Калужская, М., 1972). Дело в том, что в Кудиново находился государственный племенной завод, выращивающий племенных свиней породы «ландрас». Поросят этой породы завод поставлял во многие республики СССР, а также и за рубеж, в страны социализма. Свиноводческое хозяйство процветало, его директор – Цветков В.Н. – получил звание Героя социалистического труда, а для рабочих совхоза старались создать условия жизни не хуже, чем в городе. Например, строили кирпичные четырехэтажные дома.

О тех благословленных временах напоминает памятник «Труженикам сельского хозяйства».

Забегая вперед отмечу, что неподалеку, в Ильинском, куда я стремился, также есть памятники работникам сельского хозяйства. Вот они, работники, стоят у бывшей совхозной конторы. Справа – механизатор, слева - прячется за ветвями дерева доярка.

Если подойти поближе, становится видно, что весьма суровыми изобразил скульптор тружеников сельского хозяйства.

Ныне бывшее кудиновское свиноводческое хозяйство называется АО племзавод имени В.Н.Цветкова. Но вместо разведения племенных свиней АО занимается в основном молочным скотоводством.

Интересно было бы потолкаться у магазина, расспросить местных жителей про их житье-бытье, про заработки и условия работы, и, вообще, что лучше – разводить племенных свиней или молочных коров? Но я же не знал, куда заехал. Мой основой путеводитель, которым руководствовался в поездке (А.А. Мезенцев, Москва – Малоярославец – Юхнов. Путеводитель для автомобилистов., М., «Научный мир», 2010), чем дальше от Москвы, тем более скупо рассказывал о местных достопримечательностях. Что же, если вдруг снова окажусь в Кудиново, постараюсь наверстать упущенное.

Ильинское

Пять километров от Кудиново до Ильинского, для «Риги-7» - «что слону дробина». Вскоре я уже ставил мопед на стоянку у музея «Ильинские рубежи». Замечу, что перед поездкой я звонил в музей, спрашивал, начали они работать или все еще пребывают в «режиме самоизоляции»? Был получен утвердительный ответ, после чего я и отправился в путь.

Коротко, о Малоярославецком УРе и подвиге сражавшихся здесь курсантов.

После завершения Смоленского сражения и отступления наших войск, Ставка ВГК 18 июля 1941 года приняла решение о создании Можайской линии обороны. Главная оборонительная полоса располагалась на расстоянии 120 -130 км от Москвы, дугой с севера на юг, по линии Кушелево, Ярополец, ст. Колочь, Ильинское, Детчино. Прочность рубежа обеспечивалась естественными водными преградами, непреодолимыми для танков – реками Лама, Москва, Колочь, Лужа, Суходрев. Главная полоса включала в себя четыре основных укрепленных района (УР) – Волоколамский (№35), собственно Можайский (№36), Малоярославецкий (№37) и Калужский (№38), каждый которых состоял из 10 – 15 батальонных районов обороны (БРО). Общая протяженность главной оборонительной полосы более 200 км. Более детально о Можайской линии обороны тут.

Немецкие войска, начав 30 сентября операцию «Тайфун», прорвали фронт советской обороны. Часть войск Западного и Резервного фронтов попала в окружение в районе Брянска и Вязьмы. Путь на Москву был открыт, в том числе и по Варшавскому шоссе. 200 немецких танков и до 20 тысяч мотопехоты двинулись в направлении Юхнова. 5 октября немцы вошли в город. До Москвы оставалось 198 километров, и советских войск на этом пути не было. Два расположенных в Подольске военных училища – пехотное и артиллерийское – были подняты по боевой тревоге вечером 5 октября и направлены на Ильинский УР с задачей задержать противника на 5 – 7 дней, пока не подойдут резервы из глубины страны. Но курсанты продержались 12 дней! Передовые отряды курсантов попали на фронт под Юхновом 6 октября. Здесь Подольские курсанты с батальоном десантников смогли задержать превосходящие силы противника на 5 дней. После чего, остатки передового отряда отступили к Ильинским рубежам.

Немецкие войска вышли к главной оборонительной полосе Малоярославецкого УРа днем 11 октября. Несмотря на яростные атаки с применением артиллерии, танков и авиации немцам не удалось сбить курсантов с позиций ни 11 октября, ни на следующий день. 13 октября танковая колонна гитлеровцев обойдя наши позиции зашла им в тыл со стороны Кудиново. Перед атакой позиций курсантов с тыла немцы пошли на хитрость, закрепив на танках советские флаги. Но обман был раскрыт. Метким огнем советской артиллерии прорвавшиеся немецкие танки были уничтожены. Ильинский рубеж удалось отстоять. Но к 16 октября у оставшихся в живых курсантов осталось только пять орудий с неполными орудийными расчетами. В полуокружении курсантские части продержались еще два дня, до вечера 18 октября. Постепенно немцы оттесняли их к северу от шоссе. 19 октября стало ясно, что удержаться не удастся – противник занял Малоярославец. 20 октября, когда ночью начался отход курсантов с Ильинского рубежа, в живых осталось около 500 человек из 3500 изначально. Подольские курсанты за время боев уничтожили до 5000 немецких солдат и офицеров, подбили около 100 танков. Своим подвигом подольские курсанты дали возможность нашим войскам создать прочную оборону на реке Наре и вновь возродить Западный фронт. (там же, с. 87 – 90).

Музей «Ильинские рубежи».

В музей я приехал в 12 часов 41 минуту, о чем свидетельствует входной билет.

Кроме меня было еще трое посетителей, приехавших сюда на автомобиле. По-видимому, семья – муж, жена и дочка. Экскурсовод, она же по совместительству кассир и, возможно, директор, велела всем надеть маски, после чего экскурсия началась. Рассказ экскурсовода был близок к приведенному мною выше описанию подвига Подольских курсантов. Но, кроме того, нам рассказали о послевоенной судьбе немногих из уцелевших на Ильинском рубеже курсантов, о встречах бывших однополчан, о создании в 1975 году музея.

Выставочный зал музея – одна комната. Экспонаты, преимущественно, следующие: схемы сражений на Можайской линии обороны, фотографии героев-курсантов, а также их командиров, различные артефакты, найденные на местах боев. Особенно гордятся в музее подлинной петличкой с курсантской шинели.

(фото 23.08.2020)

Фотографировал далеко не все. Многое – образцы оружия, форма – мне было знакомо. Но авиационный пулемет системы Шпитального и Комарницкого образца 1934 года я увидел впервые. (на фото внизу справа)

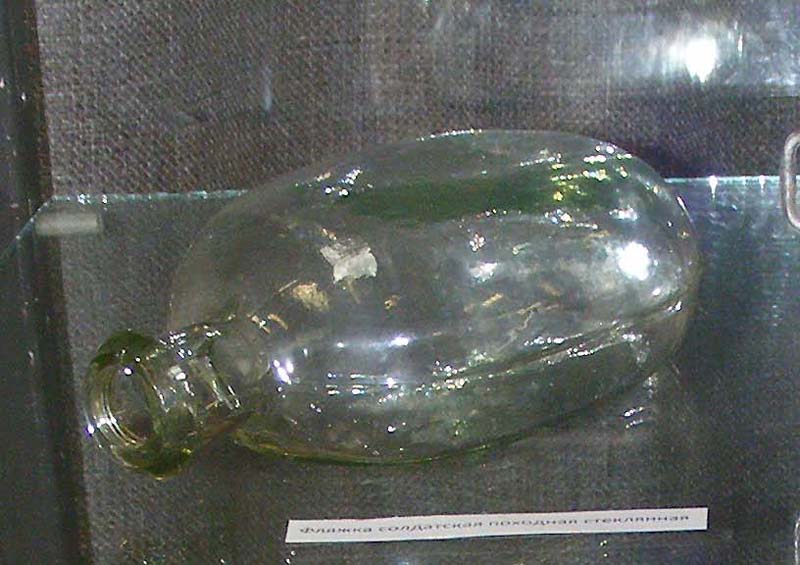

Также впервые увидел советскую армейскую стеклянную фляжку.

Есть у меня мемуары полковника в отставке Евгения Монюшко (Евгений Монюшко, «Год призыва 43-й», М., «ЯУЗА», «ЭКСМО», 2006). В книге, в частности, описано, как автору и его товарищам после окончания военного училища наряду с другой экипировкой выдали и стеклянные фляжки. Прослужили они недолго. Младшие лейтенанты попробовали налить в них кипяток, после чего фляжки, естественно, полопались. На мой взгляд, трудно придумать что-либо более неудобное, чем стеклянная армейская фляжка. И тяжелая и бьется легко. Конечно, алюминий был тогда в дефиците, но неужели из жести нельзя было что-либо подходящее сотворить?

Другие недавние находки, сделанные копателями на Ильинском рубеже. Среди найденного бритвенный помазок,

портсигар,

смертный медальон,

магазин винтовки системы Мосина,

и, даже, медицинский термометр.

(фото 23.08.2020)

Также привлек внимание имеющийся в музее альбом трофейных фотографий, на которых запечатлены подбитые на Ильинском рубеже немецкие танки. Преимущественно это легкие Pz.Kpfw.38(t) чешского производства, но встречаются и средние PzKpfw IV. Есть фотографии и советской техники, видимо трофейной. На одном из снимков советское 85-мм зенитное орудие 52-К. Как мне рассказала сотрудница музея, поразделения, вооруженные этими орудиями, располагались между позициями курсантов. 52-К применяли для борьбы не только с вражеской авиацией, но и с танками. Благодаря большому калибру, при прямом попадании зенитка могла уничтожить любой немецкий танк. С расстояния в километр пробивая броню толщиной в 100 мм!

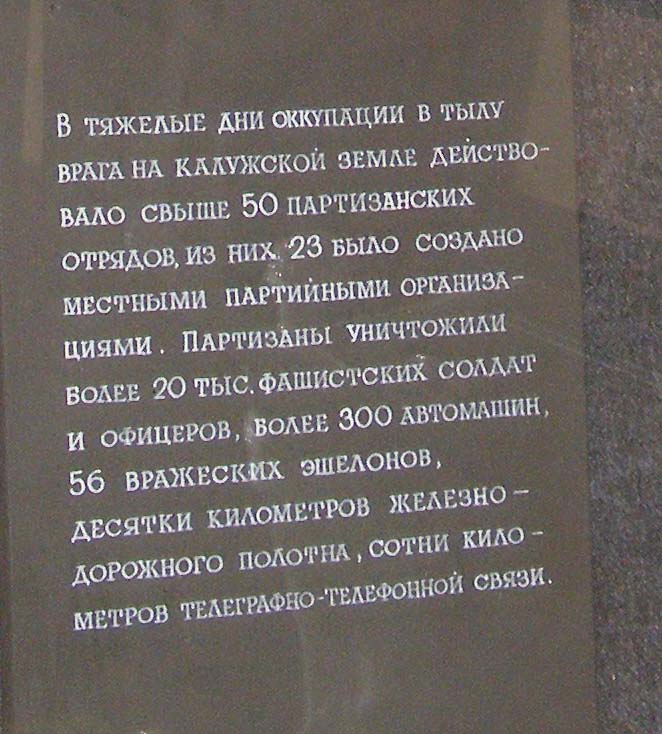

Интересен стенд, посвященный партизанскому движению на территории Калужской области.

Калужская область весьма небольшая, и свыше полусотни дислоцировавшихся в ней партизанских отрядов - это немало.

От экскурсовода я узнал про военно-патриотический отряд «Ильинский патруль». Его основной задачей стал поиск и восстановление оборонительных сооружений, а также сбор данных о боях на Ильинском рубеже. В 2015 году «Ильинский патруль» выступил инициатором проведения фестиваля «Дороги памяти», в рамках которого любой желающий может пройти по местам боев и прикоснуться к истории. С тех пор фестиваль проводится ежегодно, его участниками уже стали около 500 человек. Вот так, не только в Белоруссии, в Минском УРе, фестивали проводятся, но и под Москвой тоже. Но у нас реклама этого мероприятия, в отличие от Белоруссии, практически отсутствует.

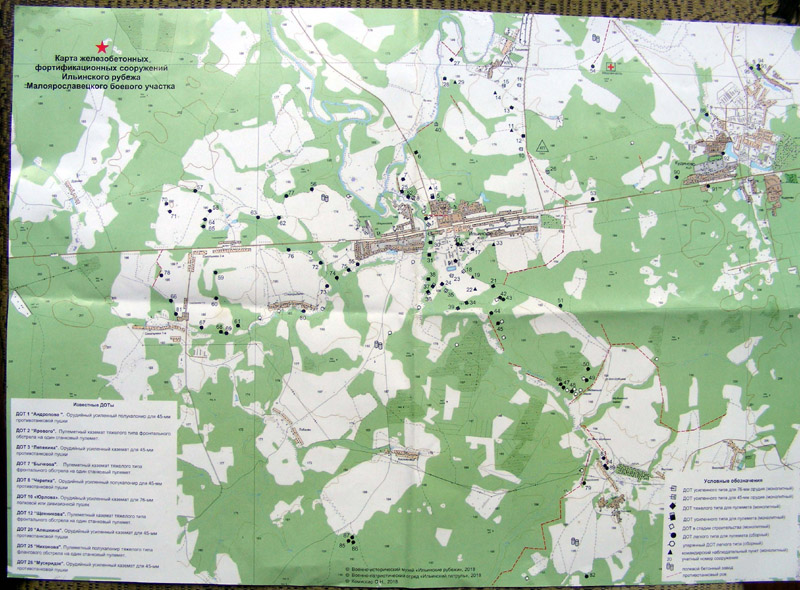

Еще до поездки я нашел в интернете подготовленный «Ильинским патрулем» «Реестр военных сооружений Ильинского рубежа Малоярославецкого УРа». В нем даны фотографии 43 объектов.

На купленной мною в музее «Карте железобетонных фортификационных сооружений Ильинского рубежа Малоярославецкого боевого участка» показано месторасположение уже 93 объектов. А на обороте карты приведены их фотографии.

Это же фото, но с лучшим разрешением можно увидеть по этой ссылке.

А экскурсовод сообщила, что на данный момент найдено свыше 150 (!) бетонных оборонительных сооружений бывшего УРа.

Узнав у экскурсовода, какие ДОТы наиболее доступны, вышел на улицу. Рядом с музеем возвышается памятник Подольским курсантам.

Надо было бы, конечно, возложить к памятнику цветы, но везти их из Малоярославца – значит превратить букет в веник. А вдоль Варшавского шоссе на участке Малоярославец – Ильинское никто цветами, увы, не торговал.

Ближайшие к музею ДОТы имеют номера 1, 2, 3.

Перед нами ДОТ №1. Это монолитный дот усиленного типа для 45-мм орудия.

Через амбразуру орудия виден послевоенной постройки мост через реку Выпрейку, ставшую, наряду с рекой Лужей, передовыми линиями обороны Малоярославецкого УРа.

Ни один немецкий танк не имел шансов пройти по мосту, пока вело огонь орудие этого ДОТа. Стреляя в борт, «45-ка» могла поразить любую немецкую бронетехнику начального периода войны. Кстати, у немцев в то время дело с противотанковой артиллерией обстояло хуже - основное их противотанковое орудие имело меньший калибр – всего 37 мм. В некоторых немецких мемуарах рассказывается, как солдаты вермахта с удовольствием вооружались трофейной советской «45-ой», если предоставлялась такая возможность.

Неподалеку – пулеметный ДОТ №2. Монолитный ДОТ тяжелого типа.

Южнее, на другой стороне Варшавского шоссе, находится аналогичный ДОТу №1 ДОТ №3 - монолитный усиленного типа для 45-мм орудия.

Сотрудница музея рекомендовала осмотреть мне расположенные вдоль второй линии обороны ДОТы №№ 20 («Алешкина»), 10, 12 и 26 («Мусеридзе»).

Легендарный ДОТ № 20 находится несколько восточнее музея с южной стороны Варшавского шоссе. Это уже хорошо знакомый нам монолитный дот усиленного типа для 45-мм орудия.

ДОТ №20 сейчас называют «Дотом Алешкина» потому что в нем, вместе с курсантским расчетом, находился командир 4-ой батареи Подольского артиллерийского училища старший лейтенант А.И. Алешкин.

На фотографиях видно, что ДОТ стоит посреди деревенских домов. Вначале я решил, что это уже после войны селяне стали строиться на линии бывших укреплений. Но, когда готовил этот отчет, выяснил, что это не так. Деревня здесь была и во время войны, а ДОТ, стоявший прямо среди изб, был замаскирован под сарай. Поэтому немцы долго не могли понять, откуда по ним ведут огонь. Кроме того, неподалеку от ДОТа был выкопан артиллерийский окоп, который использовался как запасная позиция. Когда немцы все-таки обнаружили ДОТ и открыли по нему интенсивный артиллерийский огонь, курсанты перекатили пушку в окоп. После прекращения обстрела – закатили обратно в ДОТ. Для немцев было неприятным сюрпризом, что ДОТ, в глубине которого только что рвались снаряды, снова ожил. Я пытался выяснить через интернет, сколько немецких танков уничтожил «ДОТ Алешкина». Но достоверных данных не нашел. Да и существуют ли они? Одно ясно, что расположенный чуть ли не у обочины Варшавского шоссе хорошо замаскированный ДОТ с гарнизоном, возглавляемый опытным артиллеристом (а преподаватель училища не мог быть иным) для немцев оказался «крепким орешком». Не сумев одолеть ДОТ в открытом бою, немцы вечером 16 октября подобрались к нему с тыла и забросали гранатами. Из-за понесенных потерь к этому времени пехота уже не могла обеспечить достаточно эффективное прикрытие ДОТов…

На сделанном в музее снимке - «копанина», найденная в «Алешкинском» доте. Преимущественно это стрелянные орудийные гильзы.

И еще о находках. Я уже упоминал о курсантской петличке, которую с гордостью демонстрируют в музее. Так вот, она тоже найдена в «доте Алешкина».

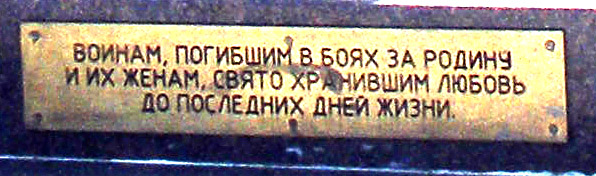

Неподалеку от ДОТа №20 стоит довольно необычный памятник – «Воинами и их женам».

На шее у "жены" кем-то повязана косынка. Не понимаю, зачем?

Осмотрев ДОТ №20, свернул с Варшавского шоссе налево, к Лукьяново.

Легко обнаружил ДОТ № 12 – пулеметный монолитный ДОТ тяжелого типа. Впрочем, это неудивительно – ДОТ находится у самой дороги, а пространство вокруг него расчищено.

Следующий ДОТ, который я увидел с дороги, был предназначавшийся для 76-мм орудия ДОТ №16. Пока я таких еще не видел. Но внешне ДОТы для 76-мм и 45-мм пушек оказались весьма схожи. По крайней мере, я каких-либо существенных отличий не нашел.

Если к ДОТу №12 я подошел без особых проблем, то для осмотра ДОТа №16 пришлось приложить некоторые усилия. Этот ДОТ стоит чуть дальше от дороги и пробираться к нему пришлось через заросшее некошеной травой поле. Причем в это дождливое лето трава вымахала мне по грудь и, видимо от тех же дождей, уже частично полегла.

Продираясь через плотную массу зелени и ничего не видя под ногами, провалился в траншею. Поскольку я был в мопедной экипировке, включающей сапоги, существенных неприятностей падение не принесло. Обращаю внимание всех, кто поедет осматривать Ильинские рубежи – тщательно выбирайте одежду, особенно обувь. Лакированным туфелькам здесь не место!

Далее мне хотелось найти и осмотреть постройки №№ 11 и 14 – командирские наблюдательные пункты. Они представляют собой железобетонные сооружения с горизонтальными смотровыми щелями. Но, увы! Обнаружить их не удалось. Что, впрочем, неудивительно. В такой высокой траве можно в двух шагах мимо ДОТа пройти и не заметить его. Да, наличие проводника тут весьма желательно…

Также не удалось найти ДОТ №26 (ДОТ Мусеридзе), хотя в музее меня уверяли, он виден с дороги.

Времени было уже около половины четвертого и я решил отправиться в обратный путь.

Дорога домой

Возвращаться решил тем же маршрутом, что и утром, никуда больше не заезжая. Поэтому, заключительная часть моего отчета может быть интересна, в основном, любителям мотопоездок.

В Ильинском, неподалеку от ДОТа №20, около деревенского дома увидел «Иж-Планету». В люксовом состоянии, и со старым черным номером! Может быть, хозяин собрался на ней куда-либо съездить, а, может на продажу выставил.

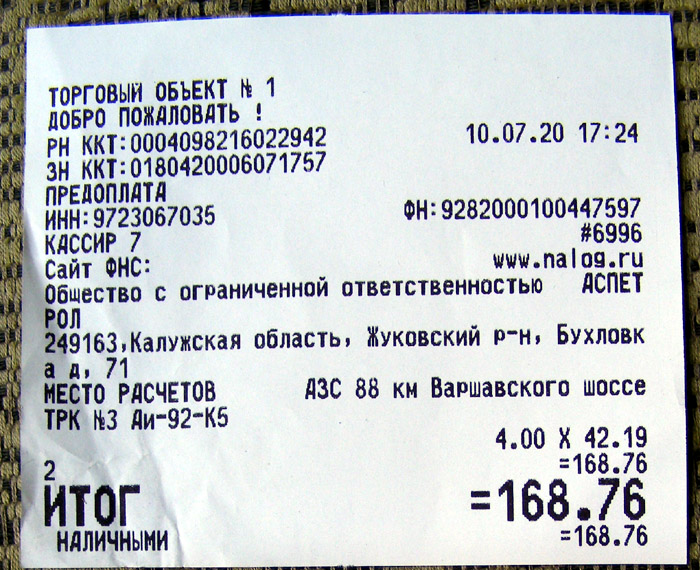

На 88-м километре Варшавского шоссе, в селении с чудным названием Бухловка, заправился на АЗС.

Без проблем добрался до Троицка (Троицкого АО Москвы), когда в трансмиссии стали ощущаться рывки. При беглом осмотре мопеда никаких дефектов обнаружить не удалось. За день было пройдено 236 км. До дачи оставалось около 25 километров. Решил – доеду! Но, как бы не так… Вскоре, после очередного рывка, мопед поехал накатом, а позади него на асфальте осталась лежать цепь. Как оказалось, произошел разрыв боковых пластин на одном из звеньев.

Мне еще повезло, что цепь не намоталась на ведомую звезду или не покалечила картер, а, как говорят мотоциклисты, «легла». В чем причина разрыва – для меня загадка. Но в сети нашел схожие фотографии разорванных во время движения таких же, как у меня цепей, используемых для двигателей F-50. Видимо, это отнюдь не уникальное явление.

Времени было около 20 часов, солнце клонилось к закату. Встал я посреди Троицка, на дороге с тремя полосами для движения в каждом направлении. Какие были варианты дальнейших действий?

Запасной цепи у меня не было. Инструмента, чтобы переклепать разорванную цепь – не было тоже. Оставить мопед и ехать на дачу за старой, вытянутой, но еще годной к употреблению цепью? – Это было возможно, но оставлять мопед хорошо или в лесной чаще, или в деревне, напросившись к кому-нибудь на подворье. А здесь – Троицк, вокруг многоэтажные дома. К тому же, добраться общественным транспортом от места моей вынужденной остановки до дачи можно только через Москву. Найти место, поставить палатку? Так за ночь цепь сама собой вряд ли срослась бы. :о) Короче выбрал иной вариант. Так как остановить какой-нибудь транспорт на 39 км А-130 затруднительно (крайне правая полоса тут выделена для общественного транспорта) встал на выезде с бензозаправки Шелл и, тормознув «Газель», договорился об эвакуации мопеда. К 22 часам прибыл на место утреннего старта – к себе на дачу.

Как ни странно, досадная неудача с цепью не смогла омрачить в целом положительных впечатлений от поездки. Где хотел – побывал, много интересного увидел. Прекрасно развеялся и отдохнул. А цепной передачей надо будет как следует заняться. Может быть, поставлю более надежную цепь, если найдется таковая. Может быть, штатную ведомую звезду «Риги-7» заменю на чуть более толстую. Чтобы, по сравнению с рижской, более широкая цепь от F-50, не гуляла влево – вправо. Короче, постараюсь, избежать в будущем неприятных сюрпризов от цепной передачи. Кроме того, на всякий случай, буду с собой и запасную цепь возить.

Комментарии

«Работа над ошибками» или снова по тому же маршруту

Во время поездки 10 июля довелось увидеть весьма многое. Но, все же, что-то пропустил, о каких-то достопримечательностях узнал уже после поездки, когда готовил отчет, далеко не все, представляющее интерес, запечатлел на фотографиях. Например, так и не увидел я командирского наблюдательного пункта – весьма своеобразного сооружения с тремя горизонтальными щелями в бетоне. Не знал, что в Малоярославце, неподалеку от памятника павшим в 1812 году воинам есть еще один, весьма схожий по архитектуре. Осматривая ДОТы, свернул с Варшавского шоссе на дорогу, ведущую к Лукьяново. Но до самого Лукьяново немного не доехал. И лишь после, готовя отчет, прочитал в Википедии, что в Лукьяново находится полуразрушенная церковь начала XIX века постройки. Конечно, к основной цели моей поездки моей поездки – осмотра фортификационных сооружений Малоярославецкого УРа – развалины церкви отношения не имели, но интересны мне подобные руины. Наверное, в детстве слишком много читал романов, где действия разворачиваются в старых замках.

Поэтому, решил, что как только представится возможность, провести «работы над ошибками», для чего снова съездить по тому же маршруту. Интереснее всего было бы отправиться в дорогу на мопеде. Тем более, что он был приведен в полный порядок и, китайская цепь, которая подвела меня во время предыдущей поездки, заменена на усиленную японскую. Но, в силу ряда обстоятельств, заранее отправиться на дачу, чтобы переночевав, спозаранку выехать по намеченному маршруту, не удалось. Поэтому, решил не откладывать поездку до неизвестно каких времен, а поехать до Малоярославца электричкой, затем, до Ильинского, автобусом.

Итак, солнечным утром 23 августа 2020 года сел в электричку, отправляющуюся в 8.52 с Киевского вокзала. В 11 часов был в Малоярославце. На привокзальной площади уже стоял автобус Малоярославец – Медынь, на котором я минут за двадцать доехал до Ильинского.

И опять-таки, как и во время поездки 10 июля, первым делом отправился в музей. Сделанные в нем фотографии разместил в тексте отчета «Подмосковная линия Сталина». Также поступил с фотографиями достопримечательностей Малоярославца. То есть принцип действия был такой - если в отчете есть описание какого-то объекта, то новые фотографии, с соответствующей ссылкой на дату съемки, помещал в отчет. Если же объект ранее, во время поездки 10 июля 2020 года, не осматривался, то и описание его и фотографии приведены в этом комментарии. Сделал так для удобства читателя, чтобы оный, заинтересовавшись какой-либо достопримечательностью, мог получить всю информацию в одном месте, без перескакивания из отчета в комментарий и обратно.

ДОТы

После музея отправился смотреть ДОТы. На этот раз решил пройтись по начинающейся у Ильинского «бетонке» (автомобильная дорога Ильинское - Пирогово – Мосолово – Боболи) к ДОТам №№ 5, 4, 6. Карта тут.

Скажу сразу, что с маршрутом я не ошибся. ДОТы, находящиеся недалеко от дороги, были прекрасно видны. Искать их не пришлось. К ним легко подойти и, более того, можно попасть во внутрь каждого из них.

Ближайший к Ильинскому - ДОТ № 5 – пулеметный усиленный монолитный. ДОТов такого типа во время предыдущей поездки я не видел.

Через этот проем можно попасть внутрь ДОТа.

Стальные балки перекрытия.

У ДОТа две амбразуры. Меньшая – с бронещитком.

Вид на окрестности через большую амбразуру.

В полумраке, царящем в ДОТе, не сразу заметил под ногами два люка. Для чего они нужны – понять не смог.

Следующий от Ильинского - ДОТ №4. А точнее это вовсе не ДОТ, а монолитный командирский наблюдательный пункт (НП).

Вход (точнее, лаз) в НП.

Смотровые щели.

Внутри НП.

И, наконец, находящийся недалеко от реки Лужа ДОТ №6.

Вход в ДОТ – вид снаружи.

Вход в ДОТ – вид изнутри.

Стальные перекрытия потолка.

Амбразура.

По итогам моих поездок 10 июля и 23 августа могу дать некоторые советы желающим осмотреть железобетонные фортификационные сооружения Малоярославецкого УРа. На чем бы вы ни приехали в Ильинское – автобусом или на собственном мопеде, мотоцикле, автомобиле – начать, на мой взгляд, целесообразно с посещения музея. Затем пройти к ДОТам №№ 1, 2, 3, находящимся неподалеку. После этого идти по «бетонке» к ДОТам №№ 5, 4, 6. Если этого покажется мало – пройти к ДОТам №№ 8, 52, 25, 7, находящимся рядом, на юго-западной окраине местного кладбища. Конечно, если вы приехали на личном транспорте, можно не идти пешком, а подъехать к ДОТам. Но мне кажется, что получасовая пешая прогулка на свежем воздухе предпочтительнее. Кстати, возле музея есть достаточных размеров автостоянка, где ваш «железный конь», полагаю, дождется хозяина в целости и сохранности.

Осмотренные мною 10 июля ДОТы, расположенные вдоль дороги на Лукьяново, найти в зарослях травы и кустарника существенно труднее. Пробираться к ним, а также к другим ДОТам, расположенным вдали от дорог, занятие, скорее, для любителей «экстрима». Примером такого относительно труднодоступного ДОТа может послужить ДОТ №26 (Мусеридзе). И во время и первого и второго посещения музея, мне говорили, что этот ДОТ виден с дороги на Лукьяново. Но и в первый, и во второй раз увидеть его я так и не смог. Отчаявшись, стал делать панорамную съемку лесной опушки с максимальным 10-ти кратным зумом моей «беззеркалки». Изучая дома полученные снимки, на экране компьютера, наконец, увидел искомый ДОТ.

С увеличением в Фотошопе.

Думаю, что поход к этому ДОТу, что через заросшее высокой травой поле, что по краю леса, потребует не менее 30 – 40 минут, включая время на обратную дорогу. А ведь есть и еще более затерянные в лесах и полях ДОТы…

Из легкодоступных для осмотра ДОТов могу еще порекомендовать ДОТ №20 (Алешкина) фотографии которого помещены мною в текст отчета от 10 июля. Во-первых, объект легендарный, во-вторых, более чем доступный. ДОТ находится рядом с остановкой, которая так и называется «Алешкинский ДОТ».

Но, какие бы вы ДОТы не осматривали, легко или труднодоступные, рекомендую обратить внимание на экипировку. Пробраться внутрь ДОТов, даже если лаз расчищен, можно только на корточках. Пиджачная пара и модные туфли вряд ли тут будут уместны. А вот джинсы или армейский камуфляж плюс берцы – то, что надо.

Теперь немного о поселке Ильинское и его окрестностях

Перед нами «бетонка» Ильинское – Пирогово.

Любопытно, что в начале моего пути по этой дороге, повстречавшаяся местная жительница, ничего не спрашивая, не выясняя, куда и зачем я иду, сразу же сказала: «Идите прямо, вокруг будет много ДОТов». Видимо, что-то в моем облике неистребимо выдавало туриста. Поблагодарив за проявленную любезность, я воспользовался случаем и спросил любезную селянку: «А что это за руины слева от дороги?»

В ответ услышал, что это развалины совхозной бани. Когда совхоз развалили, то и бане пришел конец…

Что же, типичная история для ближнего и дальнего Подмосковья. Еще одним памятником бывшему совхозу возвышается полузаброшенное здание совхозной конторы.

А вокруг зарастающие сорными травами поля с неизбежным спутником сельскохозяйственного запустения – борщевиком.

Впрочем, если верить интернету, и сейчас в Ильинском существует «Имени 50-летия СССР сельхозпредприятие». И занимается оно (или должно заниматься) животноводством. Может быть, мне просто не повезло, что я не увидел здесь тучных стад? Единственные повстречавшиеся на обочине «бетонки» две коровы были явно из частного сектора.

Не знаю как сейчас, но раньше Ильинское явно процветало. Центральная часть поселка именуется «Микрорайоном имени 50-летия СССР» и застроена капитальными двухэтажными домами.

Встречаются даже пятиэтажки.

Впрочем, вдоль Варшавского шоссе немало вполне сельских домиков.

Рядом – прекрасно сохранившийся проволочный телеграф. Хоть исторические фильмы здесь снимай.

А из позитивных реалий последних лет – монумент, воздвигнутый в честь присвоения селу Ильинскому звания «Рубеж воинской доблести».

И, «в заключение», еще про одну встречу в Ильинском, на бетонке».

Мотоцикл Иж с коляской проехал мимо меня, когда я шел осматривать ДОТы. В ближнем Подмосковье такую технику нынче вряд ли увидишь, а в окрестностях Малоярославца – запросто!

Церковь в Лукьяново

Идя пешком вдоль Варшавского шоссе в сторону Малоярославца дошел до поворота на Лукьяново. (Помните, в начале отчета я пиcал о заброшенной церкви, которые я хотел осмотреть?)

Справа от поворота весьма колоритная лесопилка.

Слева - установлен вот такой, не совсем отвечающий ГОСТу дорожный знак.

Итак, до Лукьяново и обратно всего 5 километров. Это немного. Но я уже порядком нагулялся пешком в окрестностях Ильинского и, учитывая, что день был весьма жарким, слегка утомился. К тому же, в моих планах была пешая прогулка по Малоярославцу. Короче, несколько пожалел, что до Лукьяново не ходит автобус. Но не успел я об этом подумать, как рядом остановился кроссовер и водитель предложил меня подвести. Я с радостью воспользовался этим предложением.

За время недолгой поездки успели поговорить. Водитель оказался местным жителем и, более того, его отец раньше работал на племзаводе в Кудиново. На вопрос, лучше ли стало после преобразования знаменитого свиноводческого племзавода в хозяйство, занимающееся молочным животноводством, водитель разразился потоком, мягко говоря, резкой критики. Как в адрес руководителей страны, так и конкретного хозяйства. Особо досталось Владимиру Сенцову, бывшему директору племзавода в 1997 – 2014 годах.

- Все развалил! - так отозвался о нем водитель.

Конечно, мнения одного человека слишком мало для объективной оценки. Буду рад, если мне напишут о состоянии дел на сельхозпредприятиях, да и вообще, о своем житье – бытье жители Кудинова и Ильинского. Обязательно помещу их комментарии.

Распрощавшись с любезным водителем, вышел возле дорожного указателя «Лукьяново». Обойдя с юго-восточной стороны кладбище, минут за 5 – 7 вышел к «Храму Феодоровской иконы Божией Матери».

Сведения из Викимапии оказались устаревшими. Церковь активно реставрируется. Но за колокольню реставраторы еще не брались и она доступна для осмотра любителями полазить по руинам.

В стене колокольни – лестница.

Лестница выходит на второй ярус.

На втором ярусе.

Бросаем взгляд вверх

…и вниз.

На прощанье – еще один взгляд вверх, в сторону отсутствующего купола.

Пожалев, что не смог подняться выше второго яруса и обозреть окрестности, отправился обратно, к Варшавскому шоссе. Или, более точно, автодороге А-130. По пути наблюдал как заброшенные поля, так и свежевспаханные.

Конечно, это не советские времена, когда каждый клочок земли в ближнем и дальнем Подмосковье использовался, но, хорошо еще, что не полное запустение царит вокруг.

Малоярославец

Дойдя до шоссе, сел в довольно быстро подошедший автобус Медынь – Малоярославец. Доехав до города, сошел на площади Ленина.

Сфотографировал то, до чего «руки не дошли» во время прошлого визита в Малоярославец.

Первое, памятник основателю Малоярославца князю Владимиру Храброму Донскому.

Что изображает скульптура – понятно. Птичка принесла Владимиру Храброму меч. Попытался узнать в интернете подробнее, что означает сия аллегория. Увы! Меня постигло фиаско. Смог выяснить только, что птичка, это охотничий сокол, родовая птица Владимира Храброго. Пользователи сети активно обсуждают мысль, что Владимир Храбрый неизбежно порезался бы, схватившись голой рукой за такое обоюдоострое оружие, как меч. Да, конечно, и мечом порежешься, если схватить его за лезвие, да и сокола вряд ли научишь мечи таскать… Но, не будем слишком строги. Перед нами иллюстрация к какой-то красивой легенде, а не инструкция по обращению с холодным оружием. А сам сюжет весьма неплох. Птица принесла вещь, весьма необходимую в данный момент. Мне бы такого сокола, во время предыдущей поездки по маршруту Малоярославец – Ильинское. Как, надеюсь, читатель еще помнит, тогда у меня на мопеде лопнула цепь. Вот бы какой-нибудь птице запасную цепь в лапах принести. Отличный сюжет для памятника неизвестному мототуристу! Стоит он возле своего обездвиженного железного коня, а птичка несет в лапах горе-водителю нужный инструмент или запчасти. :о)

Впрочем, не надо таких памятников. Нужно просто лучше готовить мопед к поездке и, тогда, никакой живности с запчастями в лапках не понадобиться.

Северо-западнее памятника, за спиной Владимира Храброго, «даль неоглядная» (уж простите великодушно за литературный штамп, чуть ли не в каждом отчете его использую) – вид на долину реки Лужи.

Другая достопримечательность, которую я упустил во время предыдущей поездки – здание бывшей почтовой станции (площадь Ленина, 4).

Вот так, Гоголь тут останавливался.

От площади Ленина по улице Саввы Беляева направился к Свято-Никольскому Черноостровскому (Черноострожскому) женскому монастырю. Кстати, Савва Иванович Беляев – герой войны 1812 года. «…Узнавши о приближении неприятеля, городничий Быковский сжег мост на реке Луже, омывающей город под горою; но начальник французского авангарда, генерал Дельган, подойдя к реке, тотчас же стал наводить понтонный мост. Тогда местному обывателю, почтенному Савве Ивановичу Беляеву пришла светлая мысль задержать врагов затоплением всей низменности, окружающей город, по которой неприятель должен был проходить. Указав на плотину, бывшую у мельницы под горою, С. И. Беляев собрал народ и, одушевляя его своим примером, бросился с горы к плотине и, с помощью народа, быстро разрушил её». (Савва Иванович Беляев. Иллюстрированный журнал литературы политики и современной жизни «Нива», издаваемый А.Ф Марксомъ, годъ XV. № 29, Типография и Литография А. Траншеля, СПб., 1884. - Цитируется по Википедии).

Улица Саввы Беляева провинциально тихая, застроенная малоэтажными домами.

Вначале улицы установлен памятный знак «Мужественным егерям».

Аналогичный знак «Мужественным гренадерам» находится возле ЗАГСа, недалеко от сквера имени 1812 года.

В целом, по крайней мере, там, где я побывал, застройка Малоярославца весьма пестрая. В центре города, рядом с современными многоэтажными кирпичными домами может гулять курица (сам видел), пролезшая под забором находящегося рядом деревянного одноэтажного домика…

Но, вернемся к монастырю. Как известно, Наполеон подходил к Малоярославцу со стороны Вереи – Боровска. После переправы через реку Лужу Черноостровский монастырь с его каменными стенами и башнями стал русским фортпостом на пути надвигающейся французской армии. Неудивительно, что в монастыре произошла ожесточенная битва, в которой, по разным данным, погибло от 6000 до 8000 русских воинов (сведения из Википедии). Все постройки монастыря были выжжены. Главные врата монастыря, испещренные картечью, впоследствии было решено сохранить в качестве своеобразного памятника.

Прикрывающая город с северного направления каменная крепость - Свято-Никольский Черноостровский монастырь.

Врата монастыря («Голубые ворота»).

На территории монастыря.

Вернувшись на площадь Ленина, прошел в юго-восточном направлении до «Мемориала Славы» и расположенной около него Выставке-мемориалу советской военной техники.

Если ничего не напутал, на заднем плане Т-55, спереди – Т-62. К сожалению, нет поясняющих табличек.

Помимо бронетехники, выставлены и артиллерийские орудия. Внимание привлекло 85-мм зенитное орудие 52-К образца 1939 года.

Об этом грозном оружии я уже упоминал в начале отчета, где речь шла о борьбе с танками на Ильинском рубеже. Самолеты эта зенитка могла поразить даже на десятикилометровой высоте, а про то, как лихо она расстреливала немецкие танки, я уже писал.

Рядом – площадь Маршала Жукова.

Площадь, названная в честь «Маршала Победы», появилась в Малоярославце не случайно. Г.К. Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской области, что довольно близко от Малоярославца. За спиной Жукова – портреты девяти героев Советского Союза, земляков маршала.

На этом я завершил свою вторую экскурсию по Малоярославцу. Больше ничего не осматривая, от площади Маршала Жукова по улицам Московской, а, затем, Василия Петрова дошел до железнодорожного вокзала. Электричкой, отправляющейся в 17.28, поехал домой, в Москву.

По итогам двух своих поездок в Малоярославец могу порекомендовать маршрут для туристов, желающих осмотреть основные достопримечательности города за один – два часа. Начинаем осмотр, например, от сквера имени 1812 года. От железнодорожной станции до сквера довольно близко, пешком быстро дойдете. А приехавшие в город на собственном мопеде, мотоцикле или, даже, автомобиле могут оставить «железного коня», например, в начале улицы Кутузова, напротив ЗАГСа. По улице Солдатской или улице Кутузова проходим к Черноостровскому монастырю. Далее, по улице Саввы Беляева идем к площади Ленина. По улице Ленина доходим до мемориала «Курган Славы». От него идем по Московской улице до площади Маршала Жукова и, далее, до сквера имени 1812 года. Все, кольцевой маршрут завершен. Если турист располагает большим временем, чем 1-2 часа, можно уделить внимание музеям Малоярославца.

Вот их краткий перечень:

Желаю всем удачных турпоездок по «земле Калужской»!