- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Затерянный штаб Черняховского

- Православный дальнобой

- Рубилово на рокадной дороге

- «ИНДУС» В СРЕДНЕРУССКОЙ ПОЛОСЕ

- Вельветовый джип

- «ФАЗЕР» МОЖЕТ!

- Услада пенсионера или уксусный вопрос

- В СТРАНУ СОВЕТОВ!

- Озерные развлечения

- Экстрим в среднерусской полосе

- Забытый юбилей

- Прикаспийская пескоструйка. Часть 1

- Прикаспийская пескоструйка. Часть 2

- Прикаспийская пескоструйка. Часть 3

- Полвека союзу мотора и педалей. Часть 1.

- Полвека союзу мотора и педалей Часть 2.

- Полвека союзу мотора и педалей. Часть 3.

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Прикаспийская пескоструйка. Часть 1

Если кто-нибудь скажет, что собирается пересечь пустыню по пескам на 50-кубовом скутере, то найдется множество весомых аргументов, почему это полная авантюра. Но ничто так не притягательно, как невозможные вещи и сомнительные поступки. И вот я покидаю столицу в середине сентября, отдавая себе отчет, что скоро начнется, возможно, самое запоминающееся приключение в моей жизни...

Предыстория этого путешествия уходит корнями в 1996 год, когда я, работая в журнале «Мото», организовал пустынный моторейд «Караван-96». Мотоэкспедиция прошла за 40 дней через Мангышлак и Устюрт, от берегов Каспийского до Аральского морей (6831 км, в том числе 1664 по полному бездорожью). Впечатлений была масса, однако мало кто может себе позволить каждый год подобные "каникулы". Надо было искать место поближе и по срокам покороче. Тут и вспомнил о песках Прикаспийской низменности на юге России в Астраханской области. Конечно, это не Сахара, и даже не Каракумы, но пески площадью более 40000 кв. км способны остудить самые горячие головы. Треть этих песков лежит на территории России, до ближайшей точки всего полторы тысячи км из Москвы. К тому же, есть возможность расположить базовый лагерь на берегу одного из рукавов Волги в ее нижнем течении. Так стала Прикаспийская низменность своего рода учебным полигоном и в то же время местом ежегодных встреч "караванщиков". За десятилетие образовались свои особенности и традиции. Одна из них – в "Караване" может "попробовать себя" всякий желающий, без ограничений и стартовых взносов, на любой технике, от мокиков и скутеров до эндуро, чопперов и ATV.

Достаточно лишь прибыть на объявленное место сбора со своим походным скарбом. Сколько разнообразной техники прошло через горнило пустынных пробегов сегодня уже не счесть, экзотикой были экспериментальный скутер-байк "Фрегат", дизельный мотороллер "Муравей", скутеры "Малагути Кроссер" и "Дерби Хантер". Образовался людской "костяк" рейдов – "караванщики". По внешности их трудно выделить из компании обычных мотоциклистов.

Вроде люди как люди, но в назначенный срок, ближе к началу сентября, у "караванщиков" возникает какой-то внутренний зуд, и, превозмогая различные трудности, отбрасывая прочь проблемы, они вырываются из мира обыденного в мир пустынный. Туда, где пахнет полынью, где горизонт лежит как на ладони, где нет асфальтовой тверди под колесами, а только зыбкий песок. (Подробнее историю «караванов» можно посмотреть на сайте http://www.motokaravan.ru). Последние три «каравана» стал навязчивой идеей проезд до реки Урал по древнему Шелковому пути. Но исполнить ее все не удавалось: ломалась техника, заканчивался бензин, не хватало времени. По расчетам, для того, чтобы преодолеть 400 км по пескам в один конец, требовалось минимум три-четыре дня и немереное количество бензина: расход горючего любой техники в тяжелых условиях удваивается. Чтобы ехать на мотоциклах-одиночках (о скутерах никто всерьез не думал), должна быть надежная машина сопровождения, найти которую оказалось сложно.

И еще одна проблема – пересечение границы. Спортивные мотоциклы и квадрики, наиболее приспособленные для езды по бездорожью, как правило, не имели нормальной регистрации, а без нее за кордон не выпускают. Ехать же в обход границы, хотя технически несложно, но рискованно – по казахским законам за подобное нарушение «светит» пять лет тюрьмы. В общем, путешествие никак не складывалось. И тут я подумал – а не поехать ли на скутере, не требующем регистрации, взяв в компаньоны активных джиперов, которые только ищут повода, чтобы залезть в самый эпицентр бездорожья. Тем более, что есть хороший знакомый, бывший работник «Мото» Сергей Груздев, который несколько лет трудится в журнале «Клуб 4х4».

И получилось! На предложение попутешествовать по пустыне откликнулось несколько экипажей джиповодов, но, как это всегда бывает, к моменту старта число экипажей по разным причинам сократилось. Осталось два джипа: («восьмидесятка» – «Тойота Лендкрузер», «заряженная» по максимуму и новый китайский «Грейт Вол». Несколько слов о людях. Экипаж «Тойоты» составили хорошо известный в джиперных кругах неутомимый путешественник Дима Скиталец и его товарищ и неизменный штурман Дэн Джан. На «китайце» ехали упоминавшийся Сергей Груздев (Stealth) и совершенно уникальная девушка Катя, экстремалка по жизни и работе. Заранее подготовленный скутер TGB 101r (о его «заточке» под бездорожье я расскажу в одном из следующих выпусков) водрузили на крышу джипа, и в таком составе тронулись в дальний путь.

|

|

Как и все «нормальные герои», мы пошли к Астрахани не прямым путем, а в обход. С тем, чтобы скрасить дальнобой посещением калмыцкой столицы Элисты, подышать степным воздухом этой российской автономии, а заодно вкусить национальной кухни, которая славится обилием мяса (бараньего) в блюдах.

Пока на трассе М4 джипы прошивали бесконечные ряды фур, плетущихся с черепашьей скоростью, а водители тренировали выдержку, чтобы не обогнать их через сплошную (теперь за это «прав» лишают), я размышлял, насколько это «не спортивно», что не поехал своим ходом. Конечно, кто-то может меня покорить за это, но фактически выбора у меня не было: прогон 1500 км в одну сторону до пустыни, и столько же обратно занял бы, в лучшем случае шесть дней (плюс больная задница и стертая на асфальте кроссовая резина), к тому же вариатор с облегченными грузами для лучшей тяги «на низах» срезал «максималку» на 10 км/ч. На узкой разбитой трассе в компании стремных «камазов» это опаснее, чем «по морю в грозу в одном тазу». Экстремальность лучше искать в безлюдных песках – так я гасил свои сомнения...

Проехав по трассе М4 до Каменск-Шахтинского (около 900 км от Москвы), свернули налево на дорогу на Волгоград, а затем направо в сторону Цимлянска и Волгодонска. Здесь дорога стала свободнее, вокруг пошли степные пейзажи и вскоре мы оказались в Калмыкии.

Элиста оказалась суетным городком среди бесконечной степи, в центре которой возвышается недавно построенный Буддистский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Хотя это «новострой», и еще не до конца оформленный, здесь есть на что посмотреть.

|

|

|

|

|

|

|

|

После Элисты поели в одной из придорожных кафешек, где действительно нам подали обильные порции свежего бараньего мяса. Эту трапезу вспоминали и на следующий день, во время беспорядочного движения по Астрахани, когда пробки и отсутствие указателей (не помогали даже спутниковые навигаторы) отняли несколько часов. Наконец вырвались из этого старого и наверное красивого города, и поехали в сторону Красного Яра, который уже совсем рядом с казахской границей. В этом году здесь заработал понтонный мост вместо паромной переправы.

Зато на другом пароме через Кигач нас ждало приключение – во время переправы оборвался трос и паром стало сносить быстрое течение. Подоспел второй буксир, нас вернули обратно, и пришлось искать другую переправу. Она оказалась в селе Степное, и вот мы приехали на место традиционного базового лагеря всех «караванов». От Москвы вышло 1800 км, что на 300 км больше, чем если ехать по М6 через Волгоград.

Народ уже разъехался, об их присутствии напоминало лишь «чайное дерево» и головы подстреленной дичи (некоторые едут сюда не только для того, чтобы носиться по пескам, но и чтобы порыбачить и поохотиться). А так в лагере идеальная чистота – это отличительная черта наших «караванов» от обычных байкерских тусовок.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С утра (шел четвертый день пути) у нас два ответственных дела – приведение скутера в рабочее состояние и пересечение госграницы. С первым справились быстро – прикрутил аккумулятор и залил двухтактное масло Liqui Moly. А вот пересечение границы через переход “Малый Арал” заняло много времени и сократило бюджет экспедиции на энную сумму денег. Какую – писать не буду, ведь, надеюсь еще побывать там, а согласно русской поговорке, не следует «плевать в колодец». Кому действительно интересно, я готов сообщить все подробности перехода.

От казахского села Кзылоба на север, а дальше на северо-восток ведет старая караванная дорога, одна из многих на древнем шелковом пути. Чем дальше от дельты Волги, тем скуднее растительность, и вскоре кроме саксаула и тамариска других деревьев не встречается. Начинаются пески, перемежаемые солончаками. Там, где особенно большие «песочницы» люди живут с древних времен. Колодцы в Прикаспийской низменности не глубокие, обычно их стены оплетены ветвями саксаула.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По пути встречаются следы пребывания человека – кладбища там, где когда-то были аулы. Пересекли местный «автобан» - дорогу Ганющкино-Балкудук-Харабали, и продолжили движение по курсу на северо-восток. Пока дорога (вернее, «направление» точно совпадает с тем, которые показывают загруженные в ноутбуки (которые, в свою очередь, соединены со спутниковыми навигаторами) генштабовские карты. А вот после стоянки, обозначенной на карте как «им. Чапаева» (по местному летник Лаубай) нас ждал сюрприз – никаких автомобильных следов. Решили заночевать, тем более, что дневную норму – 150 км, выполнили. Тем, кто думает, что такой пробег маловат, посоветую самому попробовать проехать больше. Мы вставали с первыми лучами солнца, и ехали до его захода, лишь с небольшим перерывом на обед. Много времени занимало ориентирование, причем приходилось возвращаться, спрашивать у редких людей. Машин за день движения не встретилось ни одной, лишь однажды вылетел какой-то чумовой трактор с кузовом, полным людей, и еще прицепленной сзади цистерной с водой (или пивом?). Расход бензина у скутера составил 5 л на «сотню», но, как позже выяснится, радовался я рано: на следующий день на тяжелых песках он подскочил до восьми литров!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Как объяснил чабан, здесь находился ракетный полигон, и все дороги обходили его. Поехали на север и вскоре действительно нашли развалины командного пункта полигона, который на карте обозначен как Сасыктау.

|

|

|

|

|

|

После полигона никак не могли найти отвороток направо, на восток. Наконец свернули с накатанных колей и поехали по старым еле заметным следам. Они привели к почти заброшенному зимнику. «Почти», потому что нам навстречу выскочила белая кошка. Дали ей пряник (и она его ела!), оставили хлеба и воды. Здесь все следы закончились, и дальше около 20 км ехали просто по азимуту. Местность оказалась очень холмистой, да еще по песку, так что езда не была легкой прогулкой. Но все плохое когда-нибудь заканчивается, и мы выезжаем на следы, которые приводят к большому, по местным меркам, селению Мантюбе. Здесь десяток домов, противочумная станция и паутина грунтовых дорог.

Если кто-то считает, что живет в России плохо, не хватает бытовой техники, необустроенное жилище или одежда простовата, мой совет: поезжайте в Казахстан, его пустынную часть. Здесь почти натуральное хозяйство, жилище изготавливается из подручных материалов (солома, навоз, глина), из мебели – только гвозди в стенах для одежды. Во дворе печь-тандыр, на которой готовят, сжигая экологически чистое топливо – кизяк (по-нашему сушеное говно), здесь же жердь для сушки мяса или одежды и стол для кухонной утвари. Иногда на столбе прибита пластиковая бутыль – это умывальник и душ. Проблем с электричеством, радио, телефоном и интернетом не возникает – их просто нет. Так же никогда не засорится канализация и мусоропровод – песков вокруг предостаточно. Дети не страдают отравлениями от посещений МакДональдсов или Ростиксов. С пьянством тоже проблем не возникает – ближайшее сельпо может быть километров эдак за 150-200, не набегаешься. А водку в запас, как известно, набрать в принципе невозможно. После этого, вернувшись домой, в Россию, в самый последний Задрюпинск, уверен – вам будет хорошо, как в раю при коммунизме...

|

|

|

|

|

|

|

|

Местный водитель на уазике выводит нас на непоказанную на картах кратчайшую дорогу к селению Кызылуй, который стоит на восточной границе пустыни. Теперь заблудиться невозможно, и мы на следующий день покидаем пески.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Когда пески, заставлявшие потеть и ехать в полном напряжении, кончились, то стало как-то скучно. Равнина до горизонта, поросшая чахлой пыльной травой, и более ничего. Хотя в дождь здесь весело – размокшая глина делает это плато непроходимым даже на вездеходах. Вскоре достигаем асфальтированной трассы Астрахань-Атырау (бывший Гурьев), собственно, по которой и ездят нормальные люди. У скутера на асфальте 60 км/ч – потолок, при этом кроссовые шины воют, как стая волков в полнолуние. В общем, никакого романтизма. Но до заветного места на реке Урал другого пути нет, и мы наматываем километры по асфальту. Вот и цель нашей поездки – городище древнейшего золотоординского города Сарайчика, стоящего на берегу реки Урал. Итого за три дня очень активной работы пройдено от границы Казахстана 390 км.

Поскольку уже темнеет, все исторические изыски оставляем на завтра, а пока ищем место для лагеря. Берег достаточно живописен, объезжаем каналы и озерца, буквально кишащие огромными птицами типа цапель. Место для ночевки выбрали изумительное, нас никто не беспокоил, разве что возникающие из тьмы коровы, норовящие залезть в наши пищевые запасы, и гремящие пустыми банками.

|

|

|

|

|

На берегу Урала. |

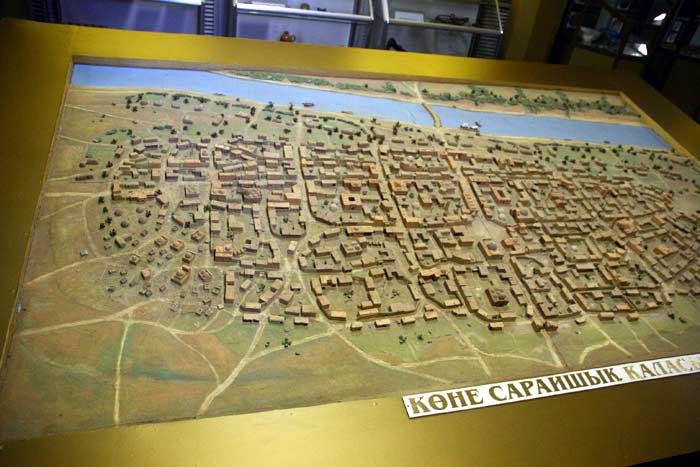

На следующее утро мы запланировали экскурсию в музей Сарайчика, но нас ждал «облом» – был понедельник, и в этот тяжелый день музей отдыхал от посетителей. Но нам сказали, где живет директор музея Молдаш, которой любезно (и совершенно бесплатно) провел познавательную экскурсию. И вот что мы узнали. По предположению археологов, Сарайджук (так он назывался в древности) начал застраиваться еще до нашествия монголов, это VIII-X века нашей эры. Достиг расцвета после XIII века, когда его длина превышала несколько километров, а население достигала миллиона жителей. По величине какое-то время его считали на Восток вторым городом, после Багдада. Жилые кварталы Сарайджука в течение нескольких столетий неоднократно перестраивались, менялась планировка улиц, был даже водопровод. Археологи освободили городище от вековых наслоений, и на площади пять гектаров раскинулся музей под открытым небом – ясно обозначены улицы, остовы построек. Видно, что стены внутри домов были побелены. Историки говорят: жизнь в городе заметно оживилась в конце XIV века в правление хана Тохтамыша. Археологические исследования показывают, что кварталы снова застраиваются, денежное обращение активизируется и даже сам город чеканит собственную серебряную и медную монеты. Крупные здания, например караван-сарай, перестраиваются, и комнаты их превращаются в отдельные жилые помещения. Разрушили все это великолепие сначала казаки по приказу царя Ивана Грозного, а позже вода реки Урал, которая меняет русло, и в паводки смывает до полутора тысяч квадратных метров площади городища. Сегодня осталась лишь окраина городища. Ужасно видеть, как город степняков безжалостно уничтожает природа.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

История-историей, но нам надо решать свои проблемы, важнейшие из которых – регистрация (по закону без нее можно находиться в Казахстане не более пяти суток), обмен денег и заправка для обратного пути, который мы тоже проложили через пустыню, ее северную часть. О том, что будет дальше, (а будет много чего!) читайте в следующем выпуске.

|

|

02.10.2007

Продолжение: Прикаспийская пескоструйка. Часть 2