- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

В окрестностях Волоколамска

Посетить Волоколамский район меня тянуло давно. В прошлом (какое, однако, уже далекое прошлое, молодежь может многое не понять!) неоднократно, а скорее регулярно я ездил туда на так называемую «картошку». Весной на сев и расконсервацию буртов, летом на сенокос, осенью – на уборку. Тех бывших «интеллехентов», что по сию пору исходят ядом при упоминании этого явления, я не понимаю. Если взглянуть глобально – это и было то смешение трудовых процессов, которое предвидели еще Томас Мор и прочие живописатели «Государства Солнца». Во всяком случае, у меня оно ассоциировалось скорее с продолжением отпуска, чем с принудработами. Но я отвлекся…

Первоначально планировалось поехать вдвоем, как обычно со Зигмундом Колоссовским, но человек предполагает, а фатум располагает. Дела решительно задержали меня, а поскольку раскрутить Зигмунда на повторное прохождение уже пройденного маршрута было маловероятно, я решил пройти его сам, в усеченном варианте. В частности, предполагалось максимально использовать способность Индюка маскироваться под мирный велосипед в пригородных электричках.

(Тем, кто предыдущих опусов не читал: Индюк – велосипед Stark Indy с кометой-2)

Итак, тихим воскресным утром по непривычно пустым московским улицам аффтор и его железный друг отправились к платформе Покровское-Стрешнево. Билет до Чисмен стоил несуразно дорого, перемещение своим ходом обошлось бы раз в 20 дешевле, но такова ценовая политика нашего родного РЖД. Спорить не приходится, особенно после постановления, задравшего штраф сразу до 1000 рублей.

Рижская ветка чрезвычайно извилиста, электрички на ней не разгоняются, это позволило вдоволь любоваться пейзажами за окном, но и растянуло это удовольствие почти на 2 часа. Наконец, станция Чисмена. Выгрузка – перепаковка – демаскировка, и вот уже я на пути к первой точке своего маршрута – Теряевой слободе. Дорога очень живописна, то ныряет в лес, то вьется по полям, открывая широкую перспективу. Жаль, на ходу еще не приспособился фотографировать, а все время останавливаться нет времени. Обкатанный и доведенный до ума Индюк так и рвется вперед, скорость крутится около 50 км/ч.

От станции до Теряево – рукой подать. Общая длина маршрута – едва 25 км. Сперва 20 км по местному шоссе до Р-107 и налево еще км 5. Вот уже замелькали дома, кое-что узнаю, большую часть – нет. В помещении бывшей камвольной фабрики торгуют чем-то строительным, здание столовой на въезде (во время оно - место паломничества жаждущих пива) тоже занято под магазин хозяйственных товаров. Украшение села, да и всего района, без сомнения древний Иосифо-Волоколамский монастырь. Позволим себе тут маленькое отступление.

Иосифо-Волоколамский монастырь

Основан преподобным Иосифом Волоцким в 1479 на земле удельного князя Бориса Васильевича Волоцкого. Первоначально состоял в юрисдикции Новгородского митрополита, позже вошел в Московскую митрополию. Деревянный Успенский храм возведен в августе 1479, первый каменный собор построен при жизни преподобного Иосифа в 1485. Игумен Иосиф ввел в монастыре общежительный Студийский Устав. Во время польско-литовской интервенции в 1611 монастырь подвергся разорению, хотя мощные крепостные стены обители выдержали многодневную осаду войск гетмана Рожинского.

В 16-17 вв. Иосифов монастырь использовался как тюрьма для видных русских государственных деятелей и опальных иерархов Русской Православной Церкви. В начале 17 в. здесь содержался низложенный царь Василий IV Шуйский, преподобный Максим Грек и его сотрудники провели здесь в заточении 12 лет, сюда был заключен сведенный с престола московский митрополит Даниил, пребывали в заточении до казни Матвей Башкин и Василий Курицын. Во время военных действий в начале 17 в. здесь содержались польские военнопленные, в кампанию 1812 пленные французы.

В монастыре работал иконописец Дионисий с сыновьями; в древних монастырских описях упоминались иконы Андрея Рублева.

В 1920-22 монастырь был закрыт и преобразован в музей (Музейный отдел МОНО Главнауки), затем на его территории располагался детский дом.

В нижней церкви собора находились белокаменные гробницы волоколамских князей, митрополита Московского Даниила, архиепископа Новгородского Феодосия. На территории монастыря были похоронены Скурат Бельский и его сын, любимец царя Ивана Грозного, Малюта Скуратов.

Архитектурный ансамбль

Архитектурный ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря является замечательным памятником древнерусского искусства 16-17 вв. Соборный храм во имя Успения Божией Матери, со стилистическими элементами московского барокко, при традиционном пространственном решении, построен в 1688-96 на месте первого каменного собора 15 в. Трапезная палата с церковью Богоявления Господня датируется 1504. В первом ярусе высокой 9-ярусной колокольни в 1495 на средства князя Б. В. Волоцкого устроен храм Смоленской Одигитрии (взорвана во время Великой отечественной войны вместе с колокольней). Над Святыми вратами в 1679 сооружена церковь Святых Апостолов Петра и Павла. В монастырской ограде состояли: настоятельские покои, казначейский корпус, двухэтажные и одноэтажные братские корпуса, хозяйственные постройки. Первоначальные укрепления монастыря были воздвигнуты в 16 веке, перестроены во второй половине 17 в. Семь высоких башен построены во второй половине 17 в. Мощные крепостные стены имели три яруса боя. Комплекс монастыря включает каменные стены с шатровыми башнями (1543-66, перестроены в 1676-88 Т. Игнатьевым и др. ), украшенными сложными узорами из кирпича, Петропавловскую надвратную церковь (конец 17 в.), трапезную (площадь около 450 м2) с церковью Богоявления (конец 17 в.) и монументальный Успенский собор (1688-92) в "нарышкинском" стиле (изразцовый фриз - "павлинье око" - мастер С. И. Полубес; резной ажурный иконостас с витыми колоннами - мастер Е. Леонтьев; иконы - Г. Антонов, Ф. и В. Потаповы)

Надвратная церковь, угловая башня и памятник Иосифу Волоцкому (новодел)

Успенский собор и поясняющая табличка:

Братский корпус

виды на монастырь со стороны озера.

Прилежащее озеро:

и дорога, проходящая по дамбе.

Угловая башня, использующаяся как колокольня.

Самая колокольня была уничтожена попаданием фашистской бомбы – восстановить ее нереально.

Внутри монастырских стен.

Вид на надвратную церковь из галереи собора.

Наиболее древняя церковь Богоявления:

Под каким-то из этих камней покоится Малюта Скуратов. Прозвище Малюта стало означать чуть ли не лютый палач, но на самом деле Григория Скуратова-Бельского прозвали Малютой за небольшой рост. Да и был ли он таким кровопийцей, сказать трудно, в старых источниках сводили политические счеты с не меньшим ожесточением, чем и в современных.

Крепостные стены, в прошлом мы их все облазили,

и пушки, оберегавшие древнюю твердыню.

Монахи недурное завели сельское хозяйство, тут и оранжерея, и цветник, и посадки картофеля и свеклы, и пасека, и многое другое.

В то воскресенье 28 августа был великий «двунадесятый» церковный праздник – успение Богоматери. К слову сказать, мне, как человеку далекому от канонов православия, было несколько странно, что день смерти хорошего человека так весело празднуется. По моему скромному разумению, тут уместнее была бы панихида и всеобщая скорбь, ведь не празднуют христиане день земной смерти Иисуса, но напротив отмечают день его воскрешения. И в колокольном звоне уместнее был бы траур, а не радостное дилим-бом – дилим-бом, которое с большим искусством вызванивал хор больших и малых колоколов. Но воцерквленным – виднее.

Прекрасная погода и праздник привлекли в монастырь толпы богомольцев и просто праздношатающихся. В их ряды затесался и я. На кроткое «Нельзя ли у вас пристроить велосипед» - монах-привратник любезно ответил: «Ставьте здесь». Я вкатил Индюка в монастырские врата и невольно отвлек мысли части молящихся, включая солидных рясоносцев, от горних помыслов к мирской юдоли. Как всегда посыпались вопросы: что, как, сколько, какая скорость и сколько бензина на сотню. Мамаши просили сфотографировать их малолетних чад верхом в седле со шлемом на голове и т.д. и т.п. Дабы окончательно не сорвать религиозное празднество я юркнул в толпу, прикинувшись лицом незаинтересованным.

Перед началом торжественной службы прихожане плотной отарой скопились на лестнице, ведущей к парадным дверям собора. Ко всеобщему удовольствию, попы щедро кропили святой водой, выливая на распаренные тела и головы ее целыми ушатами. Жара и святость делали эту процедуру очень приятной.

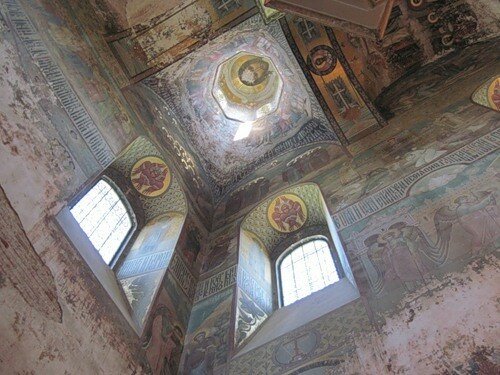

Внутри собора. По случаю двунадесятого праздника алтарные врата открыты:

Роспись стен и сводов. Местами еще 17 века

Но попы равнодушны к тому, что не блещет золотом.

Древние фрески осыпаются и быстро гибнут. Сохраняются только небольшие квадраты, расчищенные и закрепленные в ходе реставрации еще в советское время.

Золоченая дверь бокового придела,

и галерея подклета.

Осмотрев с тщанием весь монастырь, который я помню еще лежащим в пусте (не совсем, там располагалось такое богоугодное заведение, как детский дом), я отправился дальше, в старинное село Ярополец. Здесь снова отступление:

Ярополец

Село Ярополец возникло около 1000 лет назад, однако в летописях впервые упоминается в 1135 году. Название села связывают с именем Ярополк, а точнее с князем Ярополком Владимировичем. В то время на берегу реки Лама как раз располагался укрепленный пункт под его руководством. В середине 15 начале 16 вв. Ярополец как крупный торговый центр входил в состав Волоколамского удельного княжества. В 16 в. село принадлежало Иосифо-Волоцкому монастырю, а во времена правления Ивана Грозного перешло в царское владение и стало любимым местом охоты царей. В 1648 году это село было пожаловано гетману Украины П.Д. Дорошенко. После Андрусовского мира Правобережье (кроме Киева) отошло к Польше. Левобережье стало принадлежать России. Не желая власти ни тех, ни других, Дорошенко призвал на помощь турок, заключив с турецким султаном союз. Но это не вызвало поддержки на Украине. Дорошенко сложил с себя гетманство в пользу гетмана Левобережья, объединив тем самым Украину. Он был вызван в Москву, где его задержали, на зато пожаловали этим селом. В Яропольце Дорошенко прожил последние 14 лет своей жизни и здесь же и похоронен. У него было трое сыновей, однако, после своей смерти имение он разделил между двумя. Юго-западная часть отошла Александру, который, женившись на Загряжской, взял ее фамилию. Его внук, известный дипломат И.А. Загряжский, был дедушкой Натальи Гончаровой. Мать Н. Гончаровой Наталья Ивановна Загряжская была удочерена им от красавицы Ульрики (полунемки-полуфранцуженки), которую И.А. Загряжский вывез из Прибалтики. При разделе имения Н.И. Гончаровой отошла Ярополецкая усадьба, в которой она в основном и жила после замужества. Северо-восточную часть села получил младший сын – Петр, который впоследствии продал ее в 1717 году графу Г.П. Чернышеву.

О достопримечательностях – позже, а пока путь мой лежал через до боли знакомые просторы. Я узнавал и не узнавал окружающие поля и перелески, деревни Буйгород, Ремягино, наконец Стеблево и Ботово – места прежних моих пребываний. Ужель минуло с тех пор три десятилетия? Я огляделся окрест и сердце моё уязвлено быть! Но, полно цитировать Радищева. Да и нельзя сказать было, что нищий земледелец влачит по полям ярмо суровой барщины. По полям вообще ничего не влачили. Там где мы прежде собирали картофель и турнепс поднимались высокие сорняки, а местами и молодой подлесок. Но и нищеты не было видно. Дорожная сеть района развилась на диво. Туда, куда проехать можно было только на тракторе, да и то в сухую погоду, вели асфальтированные проезды. Домы поселян не валились, напротив, как будто посвежели, во многих дворах стояли автомобили, даже скотные дворы, куда мы возили силос и где один из товарищей моих был укушен голодной коровой (он совал турнепс в кормушку, а корова ухватила пучок на лету вместе с рукой), хотя и поразвалились, зато выстроено было несколько новых. В одном месте я увидал и пасущееся стадо. В Подмосковье это почти тоже, что увидеть мирно пасущихся мамонтов.

Вот село Стеблево. Развалившейся школы, где прежде селили бойцов сельхозфронта, известной в узких кругах, как «Нумера Калашникова» уже нет.

А вот шоссе Клин – Волоколамск в районе Стеблева:

От Теряева до Яропольца всего 20 км. При въезде в село развилка, основная дорога ведет на Лотошино, а местный проезд к достопримечательностям. Таковых в Яропольце с избытком:

Ярополецкий народный краеведческий музей

Музей основан в 1924 году и насчитывает около 3 тысяч экспонатов. Площадь музей 255 кв.м. Находится музей в бывшем народном доме. Экспозиция музей представлена 5-ю разделами, среди которых Электрификация Ярополецкой волости, Пушкин и семья Гончаровых, Чернышев и декабристы, а так же Ярополец в годы Великой Отечественной Войны и совхоз Ярополецкий

Телефон: (236) 63-156.

Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца (только по предварительной договоренности).

Увы, его я проехал, не посетив. Но о нем довольно расказано в посте хозяина сайта, посвященному поездке в Ярополец.

Усадьба Гончаровых

Имение Загряжских, затем Гончаровых выстроено в строгих, элегантных формах классицизма с элементами готики. Оно было построено А.А. Загряжским, который относился к древнему дворянскому роду. Изначально главный дом усадьбы был деревянным, а сейчас на его месте построен каменный дом с флигелями. В описании 1755 года, упоминаются только каменные флигели, которые, вероятно, потом были соединены переходными галереями с главным домом.

В 1786 году владельцем усадьбы стал сын Загряжского – Борис Александрович, генерал-майор, волоколамский уездный предводитель дворянства, который и завершил строительство усадьбы. Еще один из сыновей А.А. Загряжского - Иван Александрович Загряжский так же жил в усадьбе. Он был отцом будущей тещи Пушкина – Загряжской Н.И., ставшей после замужества Гончаровой (1807). В декабре 1807 года умер отец Натальи, а в августе 1812 года у Натальи и Николая Гончаровых родилась дочь – Наталья – будущая жена А.С. Пушкина. С 1821 года Н.И. Гончарова становится распорядительницей усадьбы, полученной при разделе наследства. Наталье Ивановне усадьба очень нравилась. Имущественные дела Гончаровых шли в то время не очень благополучно.

А.С. Пушкин наведывался в имение два раза проездом. Впервые он побывал здесь 23 августа 1833 года. Во время этого визита Пушкин посетил могилу Дорошенко и такие достопримечательности Яропольца как театр и оранжереи. Поэт воспользовался библиотекой, находившейся в доме и даже выбрал несколько книг. Второе пребывание поэта относится к осени 1834 года. В 1848 году она скончалась и в 1852 году ее дети разделили имение. С 80-х годов 19 века имением владел сын Гончаровой, Николай Иванович, а после его смерти в усадьбе жила его вдова Е.Б. Гончарова. В 1918 году усадьба стала считаться архитектурно-историческим памятником. В 1928 году в главном здании усадьбы была отреставрирована Пушкинская комната. С 1920-1960 гг. в остальных помещениях усадьбы размещалась Ярополецкая средняя школа.

Следует отметить, что усадьба являлась местом съемок таких фильмов как «Очарованный странник» Лескова, и «Барышня крестьянка» Пушкина.

В данный момент в усадьбе располагается дом отдыха МАИ, однако территория усадьбы открыта для посещений.

Координаты GPS:

N 56° 07.961'

E 35° 49.626'

Усадьба Чернышевых (Находится рядом с усадьбой Гончаровых).

Отец создателя усадьбы был денщиком у Петра I. Сам создатель усадьбы Граф З.Г. Чернышев был блестящим военноначальнико и крупным градостроителем своего времени. Некоторое время он был фаворитом у Екатерины. Большой дворец с изысканным и нарядным убранством в стиле барокко соединился с двумя каре хозяйственных построек. За дворцом был обширный парк, когда-то украшенный многочисленными павильонами. Перед дворцом необычайной красоты чугунные ворота с ажурной решеткой и «готическими» башнями.

В 1775 году подмосковную резиденцию З.Г Чернышева посетила Екатерина II. В 1788 году после пожара надстроен второй этаж над галереями-переходами к основному объему. К флигелям были пристроены башни с винтовыми лестницами. В 1830-40 гг. пристроены одноэтажные дугообразные переходы, которые связали дворец со служебными корпусами. Граф не оставил мужского потомства. В 19 веке усадьба принадлежала его внучатому племяннику декабристу З.Г. Чернышеву, сосланному затем в Сибирь. Его сестра Александра вышла замуж за основателя Северного общества и создателя конституции декабриста Муравьева, сосланного в Сибирь. Она последовала за мужем и именно ей Пушкин вручил свое послание к декабристам «Во глубине сибирских руд».

В 1920- 28 гг, помещения в здании усадьбы были приспособлены под нужды сельской больницы, а затем санатория им. Павлика Морозова. После 1941 года использование усадьбы стало не возможно, из за ущерба, нанесенного во время оккупации. На территории усадьбы, в 1953 году проходили съемки фильма «На графских развалинах».

Церковь Казанской Божьей Матери относится к усадьбе Чернышевых. Первоначально здесь должен был размещаться театр, но после смерти графа Чернышева его жена перестроила сооружение в храм.

Вот интересная деталь – обычно церкви перестраивали в театры, а тут наоборот.

Сразу у развилки памятник подвигу кремлевских курсантов. В октябре 1941 года их бросили закрывать прорыв фронта. Мальчики погибли почти все, но выигранное время дало развернуть за ними свежие части. Такой повседневный и вроде бы бессмысленный героизм в конечном итоге дал победу под Москвой и завершил войну в Берлине. Резюме – не оправдывайся, мол я все равно ничего изменить не могу, «делай что должно и будь что будет!»

Таких дотов довольно много осталось по окрестностям. Удивительно, как их успели выстроить!

А вот и памятник иных эпох – могила гетмана:

Делегация национально-свидомых украинцев возложила на нее венки жовто-блакитного цвета. Лучше, чем ничего!

Прежде могила была на вольном воздухе, теперь ее обстроили часовней:

А вокруг бескрайние просторы (на заднем плане еще один дот)

Спешим к историческим усадьбам. Дворец Гончаровых совершенно цел, сейчас в нем дом отдыха и содержится он прекрасно.

Это, разумеется, А.С.Пушкин!

Усадьба Чернышевых в худшем состоянии, но ей явно занялись. Вокруг забор, охрана, видны следы реставрации. (В 2016 году я снова побывал в этихъ местах. Увы, "следы реставрации" так и остались следами)

Арка боковых ворот. Вспомнив альпинистское прошлое, я полез на них, используя как зацепки щели между старыми кирпичами, но не долез до верху – из бытовки вышел суровый мужик и рявкнул что-то матерное. Пришлось сползать, не сделав интересный кадр усадьбы сверху.

Рядом храм (из бывшего театра), но он в скверном состоянии

Охрана государства заключается в предоставлении здания его судьбе

Довольно опасно тут стоять. А внутри не очень приглядно

Могила графа (сына)

Покончив с прошлым отдаленным, я перешел к прошлому, более близкому и приятному

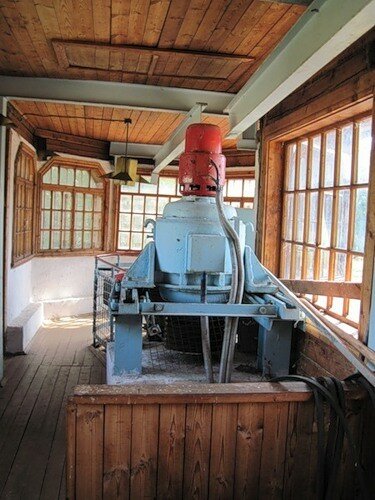

7 ноября 1919 года в домах Яропольца зажглись первые лампочки. Электричество вырабатывалось генератором мощностью 13 киловатт, который был подключен к мельничному наливному насосу. Позже было создано кооперативное техническое общество, под руководством В.П. Додогорского. Из соседних деревень приходило большое количество крестьян и просило принять их в кооператив, а так же провести свет и их деревни. Так к 1923 году уже 22 деревни было электрифицировано. В 1920 г. в Ярополец приезжали В.И.Ленин и Н.К. Крупская. В 1939 году Ярополецкая ГЭС была названа им. В.И. Ленина. Проработала она до 1941 года, когда была взорвана фашистами. Восстановлена в 1980 году как памятник истории.

Узрев в сём предвестника всеобщей электрификации, село посетила в 1920 году августейшая чета. Этому посвящен памятник на развилке дорог:

Владимир Ильич был мыслителем высокого полета и предвидел многое. Но такого явления, как Чубайс предвидеть, увы, не смог.

А вот и сама ГЭС. Водослив очень красив:

Машинный зал:

Первая турбина:

Генераторная:

Осмотрев электростанцию, я был преисполнен наполеоновскими планами относительно дальнейшего движения. Время было только 2 часа дня и хотелось проехать по маршруту Лотошино – Тверь (еще 80 км). В Твери можно было заночевать у друзей.

Но опять вмешался случай. Выбираясь от ГЭС по крутому уклону, я принажал от души на педали. Что-то хряпнуло, и я едва не полетел на асфальт. Оказалось, что одна педаль переломилась (!) Дальше пришлось сидеть как петуху на плетне, несколько перекособочившись набок. Полноценно опираться на огрызок педали стало сложно и поэтому я отказался от намеченного и повернул в сторону Волоколамска. Самый город объехал по т.н. Северному шоссе и выбрался на Волоколамское шоссе. Чудесная дорога! Автомобилей мало, широкая обочина, да и вообще казалось, что оно все время идет вниз.

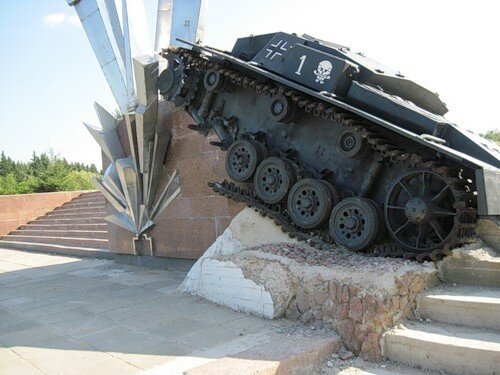

Внимание привлек очень своеобразный памятник близ дороги:

Героям-саперам был он посвящен. От него уже без остановки докатил до Истры, где благополучно погрузился в электричку.

Домой добрался без проблем, с грузом впечатлений и забитой снимками флешкой фотоаппарата.

А куда поедем в следующий раз?

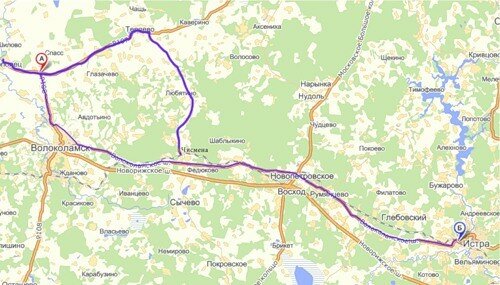

PS Для любителей точности, маршрут:

Общий километраж - 127 км, время движения - 4 часа 35 мин, максимальная скорость - 59,1 км/ч.