- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

Часть IV Александрова гора и Синий камень

Выехав из центра города в северо-восточном направлении и свернув с автодороги М-8 на Кооперативную улицу, вскоре вновь оказались на берегу Плещеева озера.

В первую очередь направились к Синему камню. Как я уже упоминал в первой части отчета, Синий камень, это громадный валун, расчетным весом около 12 тонн. Синий камень – ледникового происхождения. Во время ледникового периода, огромная стена льда, наползающая на континент, могла прихватить с собой камни и побольше. Потом льды растаяли, а камень остался. Вообще-то камень не синий, а, скорее, серый. Но после дождя, смоченный водой, становится синим.

Сейчас камень лежит на берегу Плещеева озера, а в дохристианские времена он находился на холме, возле современной Борисоглебской слободы. Меряне-язычники, обожествлявшие различные силы природы, поклонялись и Синему камню. Даже с принятием христианства Синий камень в течение веков – до конца XVI века – почитался местным населением, что вызывало беспокойство иерархов православной церкви. В итоге по личному распоряжению царя Василия Шуйского камень зарыли в специально вырытую яму, где он и пролежал около двух веков. Но весенние паводки постепенно размывали яму, и вскоре камень вновь появился на свет, привлекая к себе еще больше поклонников.

В 1788 году осерчавшие православные христиане решили покончить с камнем раз и навсегда, замуровав его в фундамент строящейся в то время в городе церкви. «Мерянский бог» был погружен на большие сани и его повезли в город по льду Плещеева озера. Однако лед не выдержал огромной тяжести и камень затонул. (К.Иванов, И. Пуришев. Переславль-Залесский. Путеводитель по городу и окрестностям. Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство, 1986, с. 141 - 142).

Но не прошло и семидесяти лет, как камень снова оказался на берегу. Во второй половине XIX века на страницах губернских газет шла полемика, какие силы вытащили Синий камень на берег. Высказывались разные точки зрения, вплоть до действия «магнитного притяжения берегового грунта». Победила точка зрения историка Меморского Н.М., утверждавшего, что камень был поднят на берег силой весенних льдов. (там же, с.142).

На мой взгляд, все это полная ерунда. Во-первых, льды на озерах, вроде Плещеева, никуда не ползают. И выдернуть из грунта огромный валун они также не способны. Иначе бы постоянно озерные льды со дна всякую дребедедь вытаскивали, от камней любого размера до утопленных любителями подводного лова ледобуров и пешней. Не надо сравнивать лед на озере, толщина которого даже в самые морозные годы вряд ли превышает полметра и огромную стену льда, ползущую по материку во время всемирного олединения.

Так как же камень оказался на берегу? Очень просто. Озеро постоянно мелело, и не камень на берег выполз, а береговая линия отступила. На мой взгляд, это единственное материалистическое объяснение. Кому оно покажется слишком скучным, извольте! Можете верить, например, что камень инопланетяне шутки ради выволокли на берег, или языческие боги подняли священную реликвию. Пожалуйста! Выдвигайте версию по своему вкусу.

Но другие передвижения камня, а именно вверх-вниз, то сильнее погружаясь в грунт, то немного поднимаясь из него, на мой взгляд, абсолютно реальны. С подобным явлением сталкиваются все владельцы построенных на почвах с высоким уровнем грунтовых вод садовых домиков, имеющих недостаточно заглубленные столбчатые фундаменты. Если сделанный из кирпичей или бетона столбик заглублен выше уровня промерзания почвы – пиши, пропало! В дождливую осень вода, находящаяся под столбиком, зимой превратится в лед. А лед обладает большим объемом, чем образовавшая его вода. Поэтому лед будет выталкивать столбик на поверхность. Дождливым летом столбик будет немного погружаться в размокший грунт. Все тоже будет происходить и с Синим камнем.

Но где же, наконец, фотографии камня? – спросит читатель. – Сколько можно разговорами заниматься, мы камень хотим увидеть!

Извольте. Вот он, легендарный Синий камень. Лежит в окружении деревянных мостков.

И мостки не только вокруг камня. Они и к шоссе ведут.

На этом же снимке виден небольшой ангар в конце тропы. Там торгуют сувенирами.

Я бы, честно говоря, вполне обошелся и без мостков и, тем более, без сувениров. Ну да ладно. Может быть, кому-то, подобное благоустройство необходимо. Но вот, что вызвало у меня однозначное неприятие, это требование оплаты за осмотр камня.

Сумма, конечно, небольшая, но сразу вспомнился Остап Бендер, собиравший плату за вход в Провал. Интересно, на что тут взимают деньги? На ремонт камня? Или на его охрану? Чтобы слишком далеко не уполз?

Можете со мной не соглашаться, но лично я убежденный противник «приватизации» природных достопримечательностей. То, что создано природой без участия человека, должно принадлежать всем.

Поэтому, поездки к Синему камню рекомендовать не могу. А если кого интересуют огромные камни, поезжайте лучше в Лызлово!

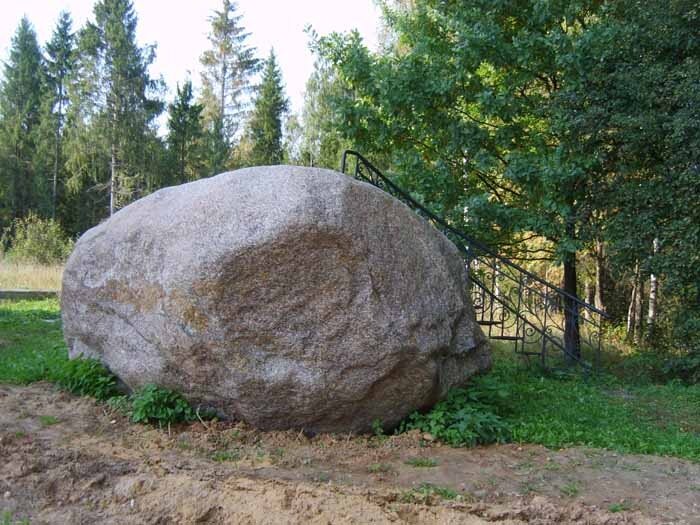

Там лежит самый большой камень Подмосковья - валун ледникового периода, имеющий наибольшую высоту 2,5 м и расчетный вес около 55 т. В разы больше, чем Синий камень. И за осмотр его, по крайней мере, на момент моей поездки, никто денег не брал.

Взгляните, к камню в Лызлово даже лестница приделана, чтобы желающие могли на него взобраться.

Вернемся на берег Плещеева озера. Красиво озеро при любой погоде и в любой час дня.

Воспользуемся зумом или, проще говоря, увеличением фотоаппарата.

Перед нами – Переславль-Залесский.

На двух следующих снимках чуть правее центра фотографии Успенский Горицкий монастырь, левее – церковь Сорока мучеников.

От Синего камня хорошо видна Александрова гора. Как я уже писал в первой части отчета, на вершине этой горы в дохристианские времена язычники совершали обряды в честь славянского бога Ярилы. А ныне здесь стоит крест, установленный православными христианами в честь своей победы над язычеством.

Неплохие виды открываются с Александровой горы. Перед нами шоссе, идущее вдоль озера.

Воспользовавшись зумом, можно запечатлеть Никитский монастырь XIV века. Несколькими часами ранее мы видели его с колокольни Успенского Горицкого монастыря.

Хороши также виды на саму Александрову гору с расположенных за ней еще более высоких холмов.

На одном из этих холмов видимо любителями исторических реконструкций, сооружен деревянный острог. Пять сторожевых башен и деревянный частокол между ними.

В башни можно забраться, что мы и сделали.

Алексей с площадки северо-западной башни глядит, не идут ли на Русь вороги? :о)

Когда я готовил этот отчет, заглянул в Викимапию, уточнить, кто и для чего возводил эту деревянную крепость? Последний комментарий меня очень огорчил: «Нет там уже ни башен, ни ворот. Все снесено подчистую». Интересно, зачем? Какой-то бессмысленный вандализм. Выходит, нам здорово повезло, что мы успели попасть в эту, ныне уже не существующую крепость. Каждый турист может сделать выводы из произошедшего. И выводы эти весьма просты - не надо тянуть слишком долго с осуществлением планов намеченных поездок. Сегодня есть достопримечательность – завтра снесена, или доступ к ней закрыт, или вас какие-нибудь срочно возникшие дела в поездку не пустят.

С крепостной башни виды еще краше, чем с Александровой горы.

На заднем плане – Никитский монастырь. На переднем плане церковь Рождества Богородицы, постройки конца XVIII века. А перед ней, нет, не овраги, а земляные валы – все, что осталось от древнего городка Клещин – предшественника Переславля. Клещин существовал в XI – XII веках. Городок просуществовал около столетия. Мелководье прилегающего озера явилось, по-видимому, причиной того, что в 1152 году Юрий Долгорукий, решив построить более мощную крепость, «град Переславль от Клещина перенесе и созда больши старого» уже на новом, более удобном месте, в устье реки Трубеж. (там же, с.139 – 140).

Пока мы осматривали деревянный отрог, небо потемнело еще сильнее. Короткий ноябрьский день завершался. Решили, немного перекусив, отправиться в Москву.

По дороге сделали еще один снимок Никитского монастыря. На этот раз с юго-восточной стороны.

Домой прибыл около 20 часов. Итак, вся поездка длилась не более 12 часов, а сколько всего интересного увидели! Если кто решит оправиться «по нашим стопам», рекомендую также воспользоваться автомобилем или мотоциклом. Общественным транспортом (междугородним автобусом) до Переславля-Залесского доехать можно. Но до Переславского железнодорожного музея и до Александровой горы – затруднительно. Пришлось бы голосовать. Так что выбор для совершенной нами «поездки выходного дня» именно автомобиля – вполне оправдан. А следующим летом, надеюсь, большинство моих поездок будет на любимом транспортном средстве – мопеде!

P.S. Выражаю глубокую благодарность сотруднику Государственной публичной исторической библиотеки Владимиру Леоньеву за редактирование текста отчетов.