- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

Орехово-Зуево

Никогда не планировал поездку с туристическими целями в Орехово-Зуево. Но 9 июня 2022 года руководство фирмы, где я тружусь курьером, поручило мне доставить заказ в этот сравнительно молодой (сто с небольшим лет) промышленный город Подмосковья. Как обычно, решил совместить служебную поездку с осмотром города. А чтобы осмотр был интересным, опять же, как всегда, с помощью интернет-сайтов, заранее стал изучать список местных достопримечательностей. Увы, интернет ничего увлекательного не пообещал. Город, как я уже упомянул, сравнительно молодой, нет в нем ни мест, связанных со славными битвами прошлого, ни уникальных памятников архитектуры. Даже и природа вокруг города типична для Подмосковья. Нет ни скал, как в Васильевском, ни водопадов, как в Папино, ни больших водоемов. Правда, в 1895 году в Орехово-Зуево проходила знаменитая Морозовская стачка… Но какие материальные свидетельства тех героических событий могли сохраниться в городе? Вот примерно с таким настроением я отправился Орехово-Зуево.

К счастью, я сильно ошибся! Поездка произвела большое впечатление. Оказалась и увлекательной и познавательной одновременно.

Но, по порядку. Итак, поскольку ничего особо интересного увидеть я не ожидал, решил после завершения служебных дел ограничиться небольшой прогулкой по берегу Клязьмы и пройтись по улице Ленина - центральной улице города.

Клязьма в черте города весьма красива. Впрочем, а бывают ли некрасивые реки? Лично я не встречал…

На другом берегу реки - корпуса завода Респиратор.

Вдоль Клязьмы прошел от Юбилейного проспекта до Сухоборской улицы. По пути свернул на Октябрьскую площадь. Здесь расположена администрация городского округа Орехово-Зуево.

Перед ней — памятник «100 лет Морозовской стачке».

А справа, среди елей, спрятался памятник Морозову.

Но это не тот Морозов, который нещадной эксплуатацией ткачей довел дело до бунта. Тот Морозов был Тимофей, а это сын Тимофея Морозова - Савва Тимофеевич Морозов. Причем Савва Тимофеевич по отношению к пролетариату проводил политику прямо противоположную папиной. Однако, про семью Морозовых расскажу позднее. А пока продолжу рассказ о прогулке по городу.

Вернувшись на берег Клязьмы прошел к виднеющимся вдали корпусам бывшей Морозовской мануфактуры. Вот тут-то и открылась мне истина — что имеет смысл смотреть в Орехово-Зуево. А именно - промышленную архитектуру конца XIX – начала XX веков.

Взгляните, перед нами недействующая бумагопрядильная фабрика (БПФ-1). Корпуса построены немецким предпринимателем из города Бремена Людвигом Кноппом для С. В. Морозова в 1847 г.

А это вид на ту же фабрику со стороны улицы Ленина.

Другие здания бывшей морозовской мануфактуры.

Где-то фабричные корпуса сохранили аутентичный вид, а где-то украшены современным граффити. Впрочем, по крайней мере частично, на производственную тему.

Прямо мурали Сикейроса или Риверы. :о)

Сохранившие здания соседствуют с руинами.

От былого текстильного гиганта царских и советских времен, кроме корпусов сдаваемых в аренду, мало что осталось. Долго я пытался выяснить, и через интернет, и в местном историко-краеведческом музее, сохранилось ли вообще производство тканей в Орехово-Зуево? Вроде бы, существует компания «Оретекс», производящая ткань и «Ультратекс», занимающаяся производством швейной фурнитуры. Объемы производства этих компаний для меня остались загадкой. Но, так или иначе, большая часть помещений бывшей Морозовской мануфактуры (в советское время - Ореховский хлопчатобумажный комбинат им. К. И. Николаевой) сдаются в аренду.

Любопытно, как некоторые арендаторы используют историю этих мест. Вот, например, реклама фудхолла «Стачка».

Цвет краснокирпичных корпусов бывшей мануфактуры, пожалуй, преобладает в центральной части города.

Перед Вами типичное производственное здание 1896 года постройки. (Ленина, 103). При Советской власти здесь был учебный комбинат Хлопчато-бумажного комбината. А ныне - бар «Цех» и другие компании.

Опять же 1896 год. (Ленина, 123). Как мы видим, десятилетие спустя после завершения знаменитой «морозовской стачки» в городе развернулось строительство.

Бывшая жилая казарма 1896 года постройки. (Ленина, 55).

Ближе к станции Крутое, на улице Ленина, 102 находится еще одна бывшая казарма. Даже чуть более древняя, 1892 года постройки.

На мой взгляд, перед нами довольно своеобразное здание. Тут и водонапорная башня, встроенная в дом, и огромные дымовые трубы, накрытые металлическим решетками. Интересно, для чего они здесь? Кого не впускать или не выпускать?

В память о былом здесь находится бар. Какое у него название? - Правильно, «Казарма».

Схожи по стилю с постройками морозовской мануфактуры здания бывшей Одеяльной фабрики (ныне «Мех-Оретекс»). Расположены они на улице Бабушкина, выходящей на улицу Ленина в районе Английского пассажа.

В той же цветовой гамме, что и фабричные корпуса, в середине 30-х годов прошлого века строили в Орехово-Зуево жилые дома.

Что же, весьма гармонично.

Еще один памятник Морозовской стачке, у объединения Ореховохлеб.

Памятник установлен на «Дворе Стачки», где в первый день забастовки собирались забастовавшие ткачи.

Есть, конечно, в городе и не связанные со стачкой памятники. Например, классического типа, с поднятой рукой, памятник В.И. Ленину.

Или памятник В.В. Маяковскому.

Постамент у памятника невысокий, поэтому поэт выглядит только что вышедшим из толпы и поднявшимся на небольшое возвышение, чтобы почитать стихи.

А еще есть довольно непривычный памятник Горькому (Урицкого, 80). Писателя изваяли сидящим на стуле со шляпой в руках. Позади памятника - двухэтажный дом. В таком расположении Горький немного напоминает пенсионера, вышедшего из «коммуналки» подышать свежим воздухом. Фотографии не привожу, так как Горького видел только из окна автобуса.

Но, конечно, не статуями интересно Орехово-Зуево. Еще раз отмечу, что достопримечательность номер один в городе — выполненная в «кирпичном стиле» промышленная застройка конца XIX - начала XX веков. Напомню, что «кирпичный стиль» подразумевает отказ от штукатурки и гипсовой лепнины. А декоративные элементы создаются из самого кирпича. Также может использоваться керамическая плитка и декоративный камень. Помимо Морозовской мануфактуры в этом стиле выстроена Подгорная мануфактура Зимина на другой стороне Клязьмы. Пожалуй, в архитектурном плане это самые интересные древние постройки города. К сожалению, добраться до них не успел. Постараюсь наверстать упущенное, если судьба курьера снова занесет меня в эти края.

Хватает в городе и руин. Перед нами развалины бывшего деревообрабатывающего завода, расположенного на пересечении улиц Ленина и Сухоборской.

Дымовая труба, однако, хороша. Какой кирпичный декор!

Сгоревшее здание Института дистанционного образования МГСУ.

Еще одни живописные руины поблизости. Викимапия утверждает, что тут была баня морозовских времен.

Прогуливаясь по улице Ленина дошел до Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея. Экспозиция музея оказалась на диво богатой. Чего тут только нет!

Но, для начала, о названии города. Двойное наименование «Орехово-Зуево» дали будущему городу села Орехово и Зуево, известные еще с XVII и XVIII веков соответственно. А первые поселения здесь людей датируют 1209 годом. Так что город-то молодой, да с историей. Не на пустом месте построен.

Теперь постараюсь очень кратко рассказать лишь о некоторых, наиболее заинтересовавшем меня экспонатах.

Деревянные оконные наличники. Кто их не видел! Обычно они украшены резьбой разной степени затейливости. Всегда полагал, что подобная резьба делалась чисто с декоративными целями, для украшения дома. Оказывается, ничего подобного. На старинных наличниках каждый элемент имел особое значение. Тут и солнце полуденное и ночное, и берегиня, и прочее, прочее. Все это — различные обереги, защищающие дом от нечистой силы.

Как пример собрания подобных оберегов - выставленный в музее наличник, датированный 1915 годом.

Что конкретно означает каждый элемент, рассказывать не буду. Полагаю, что заинтересовавшимся этой темой будет интереснее самим найти ответ с помощью интернета.

Перенесемся через десятилетия. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Ржавой военной копанины (зачастую, весьма интересной) в музеях я встречал немало. Но вот самодельные блиндажные лампы — увидел впервые.

Обычно, для освещения в блиндажах и землянках использовали сплющенные с открытого конца снарядные гильзы с вставленным в них фитилем. А тут, на фото с левой стороны, нечто гораздо более совершенное, хотя и сделанное из консервной банки.

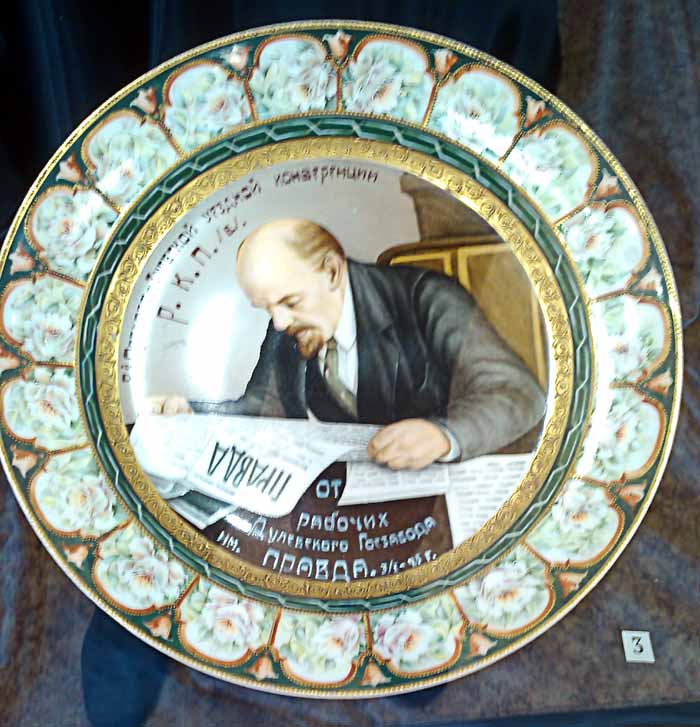

И снова перенесемся через года. Перед нами образцы агитационного фарфора Дулевского (позднее — Ликино-Дулевского) завода.

Образец продукции еще одного местного предприятия — завода Карболит.

Будучи «не очень молодым», я прекрасно помню времена, когда такие лампы были неприменным атрибутом письменного стола в любом учреждении. А сейчас, на интернет-аукционах за карболитовую лампу по несколько тысяч просят. Причем, даже без оригинального выключателя, штепсельной вилки и шнура в тканевой оплетке.

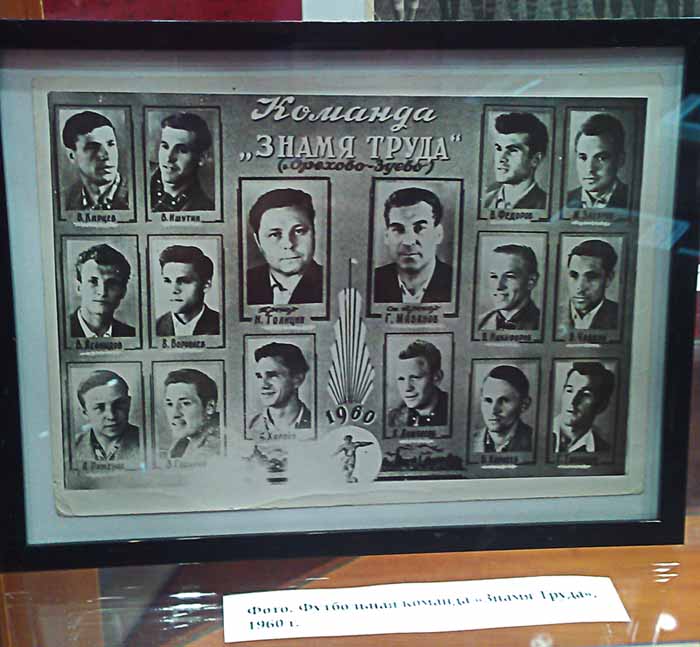

Любителей спорта, наверное, заинтересует материал об Орехово-Зуевской футбольной команде «Знамя труда». Команда была довольно сильной и, в 1962 году, даже вышла в финал СССР. Футболисты команды «Знамя труда», проиграв донецкому «Шахтеру», оказались на почетном втором месте. Все игроки получили звание - «Мастер спорта СССР». (Лики старого города. Орехово-Зуево в период 1950 — 1960 годов. «Из фондов Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея», 2017, с.7).

А почитателям театра, полагаю, будет близка экспозиция об Орехово-Зуевском театре. Театр в городе был не заурядным. Благодаря таланту режиссер Ю.Л. Гринева, Орехово-Зуевский театр с 1964 года показывал свои лучшие спектакли на знаменитой мхатовской сцене в Москве и вскоре получил высокое имя - «Спутник МХАТ им. М. Горького». (там же, с.5).

Бегло поглядев на приведенные мною фотографии, может сложиться впечатление, что они сделан в школьном уголке истории родного края. И в этом музее всего три экспоната военной тематики, три — продукция местных заводов и т. п. Конечно, это не так. Двухэтажное здание музея довольно обширно, а экспозиция насчитывает свыше 40000 экспонатов. Отдельные комнаты выделены для фарфора (если нет времени съездить в Ликино-Дулево осмотреть заводской музей, можно получить представление о его продукции в Орехово-Зуево), для спортивной экспозиции, театральной и т. д. Есть комнаты — реконструкции быта 50-х, 60-х и 70-80-х годов.

Вот, например, комната с обстановкой середины прошлого века.

Кстати, кто там в зеркале отражается? Правильно, автор этих строк. :о)

Все перечисленное, конечно, интересно. Даже очень интересно. Но не это в музее главное. А главное — материал о событиях, сделавших город известным на всю Россию — о знаменитой Морозовской стачке. Ныне забастовки — явление обыденное. Где-то платят слишком мало, где-то вообще зарплату задерживают. Люди и прекращают работу до удовлетворения выдвинутых требований. Рутина! Капиталистические будни.

Но в конце XIX века все было гораздо жестче.

Начнем с семьи фабрикантов Морозовых. Серди них интересны для нас трое. Савва Васильевич Морозов — бывший крепостной крестьянин, впоследствии создатель Морозовской мануфактуры. Унаследовавший дело отца - Тимофей Саввич Морозов. Именно во время его управления мануфактурой произошла «Морозовская стачка». И, наконец, внук Саввы Васильевича — Савва Тимофеевич Морозов, пытавшийся по мере сил преодолеть безобразия, творившиеся на мануфактуре при управлении отца. Именно Савве Тимофеевичу установлен памятник на Октябрьской площади.

А теперь подробнее о династии Морозовых.

Как я у же упомянул, Савва Васильевич был крепостным крестьянином. Википедия повествует: «Савва Васильевич Морозов трудовую деятельность начал ткачом в шелкоткацкой мануфактуре Фёдора Кононова в Зуеве, затем организовал домашнюю мастерскую, а там и свою небольшую фабрику, накопил средства и за 17 тысяч рублей ассигнациями выкупил себя и пятерых сыновей из крепостной неволи».

Стоп! Вот на этом месте хочется прервать цитирование. «Накопил средства...» Да как же, интересно, он их накопил? 17 тысяч рублей в первой трети XIX века были не просто большие деньги, это были ОЧЕНЬ большие деньги. Например, по штатам от 1816 года годовой оклад полковника российской армии составлял 1200 руб. Снять лучшую квартиру на лучшей улице Санкт-Петербурга можно было за цену, не превышающую 20 руб. в месяц. И так далее. Поэтому, в то, что Савва Васильевич смог так лихо раскрутить дело «с нуля» - вериться с трудом. Вспоминается старый анекдот:

«- Как вы стали миллионером?

- Я с женой приехал в Америку с 2 центами. На них мы купили картофелину, вымыли ее и продали за 4 цента. Дальше мы за 4 цента купили две картофелины, вымыли и продали их за 8 центов.

- А потом?

- Потом умерла моя тетя и оставила в наследство 2 миллиона».

Положим, богатой тети у Саввы Васильевича не было. Зато, как известно, он был старообрядцем. Опять же, известно, что старообрядческая община могла дать крупную ссуду тем своим членам, которые подавали предпринимательские надежды. В исторической литературе я пока не нашел подтверждений получения такой ссуды Саввой Васильевичем. Но других реальных вариантов так разбогатеть крестьянину в те времена — я не вижу.

Вернемся опять к Википедии: «За 30 лет благодаря кипучей предпринимательской деятельности он разбогател и фактически стал одним из основателей российской промышленности. На момент смерти купец первой гильдии Савва Васильевич Морозов владел многомиллионным капиталом, торговым домом «Савва Морозов с сыновьями» и четырьмя фабриками, на которых были установлены новейшие английские станки и работали иностранные специалисты».

Дело отца унаследовал один из сыновей - Тимофей Саввич Морозов. Тимофей Саввич отличался редкой скаредностью. На принадлежащей ему текстильной фабрике «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сына и Ко » ткачей эксплуатировали нещадно. В частности, с 1882 по 1884 год пять раз снижалась заработная плата. Так в 1881 году ткач зарабатывал 55 коп. в день, в 1882 — 49 коп. в 1883 г.—44 коп., в 1884 г.— 41 коп., что составляло в месяц 9 руб 60 коп. Таким образом, заработок в течение четырех лет уменьшился на 25%. Штрафы также поглощали почти пятую часть заработка рабочего.

«Никольская мануфактура своими высокими штрафами приобрела... особенную известность, - писала газета «Московский листок». - Табель взысканий с рабочих за неисправную работу и нарушение порядков на фабрике т-ва Никольской мануфактуры “Савва Морозов, сын и Кo” включал 735 пунктов (!), по которым рабочие подвергались штрафу. Штрафы взимались не только на опоздание и брак в работе, но и за приглашение гостей в казарму без разрешения начальства, и за неснятие шапки перед хозяевами”. Рабочий “за отлучку без надобности от машин” мог получить штраф от 5 до 50 копеек. Штраф “за стирку или сушку белья в казармах или кухне в неуказанное время” варьировался от 25 копеек до рубля. Возможность выбора в размере наказания стимулировала произвол фабричной администрации. Равно как и наличие в “Табеле взысканий” таких расплывчато сформулированных “прегрешений”, как “непослушание отдельным приказаниям” (этот пункт администрация трактовала с истинно русским размахом). (Источник: https://www.solidarnost.org/thems/uroki-istorii/uroki-istorii_6664.html?ysclid=l8bv8qxeb3969621624)

Что еще можно сказать про работу и быт ткачей?

- На Никольской мануфактуре 12 часовой рабочий день был минимальным, часто работали по 15 — 16 часов в сутки. (здесь и ниже — информация из Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея) Медицинская помощь на предприятиях фактически отсутствовала. Продолжительность жизни рабочего составляла в среднем 30 лет.

Более трети наемных работников на фабриках Т.С. Морозова были женщины. Вот так, например, они рожали. Профессор, медик Боголюбов писал: «При родах повитухи, чтобы ускорить их, мяли живот, встряхивали роженицу, заставляли дуть в бутылку, давали пить противные средства: порохов копоть из оружейного ствола (дабы роды прошли быстро, как выстрел из ружья), воду, которой промыто смазанное колесо от телеги, с расчетом, что «роды будут легки, как легко катиться смазанное колесо». Нередко роженицу ставили «вверх ногами» (когда роды были трудными), подвешивали подмышки и т.п.

При благополучном исходе новорожденного парили в бане, правили туловище и конечности, сильно встряхивали, «чтобы внутренности стали на место». Если же ребенок, по соображению повитухи, не совсем доношен, то его буквально допекали в печи, для чего заделывали в тесто», и пирог с такой начинкой ставили на несколько минут в горячую печь. (Неболюбов В.П. Враг или союзник врача народная медицина: Дворянское общество врачей, Казань, 1900, вып. 2, с. 55 — 80).

На фабрике широко использовался детский труд. Особенно при чистке и смазке машин и приводов в прядильных цехах. Ребенка заставляли пролезать между валами и колесами работающих машин и сметать с них щетками хлопковую пыль. Этот дешевый метод чистки машин, применяемый фабрикантами, приводил к частым несчастным случаям среди малолетних рабочих, превращая их в калек на всю жизнь.

В 1874 году по распоряжению Т.С. Морозова фабричная контора Никольской мануфактуры нацелила вербовщиков рабочей силы «набирать мальчиков и девочек на машинные размотки откуда только возможно». (Толоконский Н.И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. М., «Госполитиздат», 1956, с.43). Выполняя распоряжение хозяина, фабричная администрация в первую очередь стала принуждать морозовских рабочих отдавать своих малолетних детей на фабрику, угрожая в противном случае увольнением.

Понятно, что беспощадная эксплуатация рабочих неизбежно должна была привести к социальному взрыву. И взрыв это произошел в январе 1885 года.

Впоследствии, В.И. Ленин так писал о Морозовской стачке: «Выведенные из терпения, рабочие 7 января 1885г. бросили работу, и в течение нескольких дней разгромили фабричную лавку, квартиру мастера Шорина и некоторые другие фабричные здания. Этот страшный бунт десятка тысяч рабочих (число рабочих доходило до 11000 человек) чрезвычайно напугал правительство: в Орехово-Зуево явились тотчас же войска, губернатор, прокурор из Владимира, прокурор из Москвы. — Во время переговоров со стачечниками из толпы были переданы начальству «условия, составленные самими рабочими», в которых рабочие требовали, чтобы им вернули штрафы с пасхи 1884г., чтобы штрафы впредь не превышали 5% заработка, т. е. составляли не более 5 коп. с заработанного рубля, чтобы за прогул одного дня брали не более 1 рубля. Кроме того, рабочие требовали возвращения к заработку 1881—1882гг., требовали, чтобы хозяин платил за прогульные по его вине дни, чтобы полный расчет выдавался по предупреждению за 15 дней, чтобы прием товара производился при свидетелях из рабочих и т. д.

Эта громадная стачка произвела очень сильное впечатление на правительство, которое увидало, что рабочие, когда они действуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса совместно действующих рабочих выставляет прямо свои требования. Фабриканты тоже почуяли силу рабочих и стали поосторожнее.—В газете «Новое Время» сообщали, напр., из Орехово-Зуева: «Прошлогодний погром (т. е. погром в январе 1885г. у Морозова) имеет то значение, что сразу изменил старые фабричные порядки как на орехово-зуевских фабриках, так и в окрестности». Значит, не только хозяева морозовской фабрики должны были изменить безобразные порядки, когда рабочие сообща потребовали их отмены, но даже соседние фабриканты пошли на уступки, боясь и у себя погромов. «Главное — то, — писали в той же газете, — что теперь установилось более человеческое отношение к рабочим, чем прежде отличались немногие из фабричных администраторов».

Даже «Московские Ведомости» (эта газета всегда защищает фабрикантов и винит во всем самих рабочих) поняли невозможность сохранить старые порядки и должны были признать, что произвольные штрафы — «зло, ведущее к возмутительнейшим злоупотреблениям», что «фабричные лавки — сущий грабеж», что необходимо поэтому установить закон и правила о штрафах.

Громадное впечатление, произведенное этой стачкой, усилилось еще благодаря суду над рабочими. За буйство во время стачки, за нападение на военный караул (часть рабочих была арестована во время стачки и заперта в одном здании, но рабочие сломали дверь и ушли) 33 рабочих было предано суду. Суд состоялся во Владимире в мае 1886г. Присяжные оправдали всех подсудимых, так как на суде показания свидетелей, — в том числе хозяина фабрики, Т. С. Морозова, директора Дианова и многих ткачей-рабочих, — выяснили все безобразные притеснения, которым подвергались рабочие. Этот приговор суда явился прямым осуждением не только Морозова и его администрации, но и всех вообще старых фабричных порядков». (В. И. Ленин. Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах. ПСС, т.2, с.22 — 23).

Сначала я хотел не заниматься прямым цитированием Владимира Ильича, а пересказать написанное им, а также почерпнутое из путеводителей и интернет-источников своими словами, но решил не делать этого. Более кратко и емко чем у Ленина вряд ли можно рассказать о Морозовской стачке. А разного рода интересные детали, вроде того, что на подавление выступивших рабочих было брошено три батальона пехоты и полк кавалерии (Подмосковье. Туристические маршруты. М., «Профиздат», 1953, с.124) - не столь важны.

Интересно, что о таком ярком историческом событии, как Морозовская стачка, не было снято полнометражного художественного фильма. И в советские времена и, тем более, в нынешние. Скажем, про Новочеркасские события 1962 года Андрей Кончаловский не так давно сделал фильм «Дорогие товарищи», а Морозовская стачка ни его, ни других режиссеров почему-то не привлекает. Впрочем, это и понятно. Ну разве можно сейчас снимать что-то критическое о «России, которую мы потеряли», то есть о России царской?

Однако, вернемся к династии Морозовых.

Через год после стачки Тимофей Морозов передал управление Никольской мануфактурой старшему сыну Савве Тимофеевичу Морозову.

Окончивший университет, Савва Тимофеевич был взглядов весьма прогрессивных. В частности, он был связан с революционным движением. Финансировал издание нелегальной социал-демократической газеты «Искра», выделяя на издание, по воспоминаниям Максима Горького, около 24 тысяч рублей в год. На его средства организовывалось издание первых большевистских легальных газет «Новая жизнь» и «Борьба». Морозов нелегально провозил на свою фабрику запрещённую литературу и типографские шрифты, в 1905 году прятал от полиции одного из лидеров большевиков Н. Э. Баумана. Дружил с Максимом Горьким, был близко знаком с руководителем Боевой группы при ЦК РСДРП Леонидом Борисовичем Красиным.

Отношение Саввы Морозова к наемным рабочим резко отличалась от отцовского. Как повествует Википедия, он лично просматривал списки принятых и уволенных с предприятия рабочих. В случае, если он обнаруживал нарушения и отступления, он требовал от своих управляющих объяснений. Интересно, что в 1903 году он обнаружил, как один из подчиненных ему директоров уволил двух работников, прослуживших на предприятии 18 и 19 лет. За это руководитель был подвергнут строгому взысканию. Как следствие, подобный управленческий подход обеспечивал длительный и устойчивый мир на предприятии. При приеме на работу Савва Тимофеевич отдавал предпочтение семейным. Когда однажды он увидел в списках вновь поступивших на работу много холостяков, то сделал предупреждение директору отбельно-красильной фабрики С. А. Назарову за это. Подростки могли поступить на фабрику только после окончания курса народного училища. Увольняли в основном за серьёзные нарушения — так, на Никольской Морозовской мануфактуре 40,4 % уволенных были взяты с поличным при попытке вынести товар с фабрики, 10,1 % — склонными к дракам и буйству, 9,7 % — прогульщиками и пьяницами.

На своих фабриках Савва Морозов ввёл оплату по беременности женщинам-работницам. Морозовские рабочие были более грамотны, чем рабочие других российских промышленных предприятий.

В конце XIX века при С.Т. Морозове было выделено 300 тысяч рублей на улучшение бытовых условий рабочих. (информация из экспозиции Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея) Большая часть денег отводилась на строительство новых казарм. В казармах были общие коридоры, по обеим сторонам которых были каморки. Вот так они выглядели.

Что же, на мой взгляд условия для 2-х — 3-х человек по тем временам весьма неплохие. И даже по нынешним, если рассматривать такое жилье как временное — комнату в общежитии или гостиничный номер. Но вся беда в том, что в таких каморках жили не 2 — 3 человека, а 2-3 семьи. Жили «по сторонкам», а одна семья — на полатях. Взрослые спали на кроватях, младенцы в люльках, дети постарше - под кроватью.

Вот так жили рабочие. Причем, в "улучшеннном" жилье, а не на нарах в вобщих бараках, как было при Тимофее Морозове. Но сам трижды "прогрессивный" Савва Тимофеевич Морозов жил несколько иначе. Возьмем, для примера, фотографию особняка, который он построил в Москве для своей супруги.

.jpg)

(фото с сайта https://vladimirdar.livejournal.com/91113.html?ysclid=l8bv1dt1ba121094726)

Здесь он принимал гостей и устраивал балы. Об одном из таких балов вспоминала Книппер-Чехова: «Мне пришлось побывать на балу у Морозова. Я никогда в жизни не видела такой роскоши и богатства».

Впрочем, подобное социальное неравенство в России было повсюду, что, нравиться это кому-нибудь или нет, неизбежно должно было привести к революции.

Подводя итоги, могу рекомендовать посещение Орехово-Зуево всем, интересующимся историей родной страны. Один из самых простых пеших маршрутов по городу — прогулка по улице Ленина от железнодорожной станции Крутое до станции Орехово-Зуево. Посещение Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея во время такой прогулки также весьма рекомендую. Всем - удачных турпоезок!