- Cтраничка Зигмунда Колоссовского

- ТУРИЗМ

- Мотопрогулки

- Иным транспортом

- Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу

- Рязанский Кремль

- Усадьба Покровское-Стрешнево

- Мотопарк 2012

- В Дрезну, за ягодами!

- Автострада 2012 (Калуга)

- Заброшенный военный бункер в Хлюпино

- Автострада-2013

- «Горы» под Воскресенском

- Достопримечательности Подольска

- Вдоль Москвы-реки от Курьяново до Печатников

- Усадьба Быково

- Прогулка по Лобне

- Поездка в Серпухов

- В Дмитрове

- По Калужской области вдоль Протвы

- Люберецкие карьеры

- День Московского трамвая

- Новый Иерусалим

- Усадьба Середниково и киногород Piligrim Porto

- Путешествие в прошлое – станция Подмосковная

- Кимры, или первая поездка в Верхневолжье

- Северный речной вокзал и прогулка по Химкинскому водохранилищу

- Старинная усадьба и водопад в Пущино-на-Оке

- Переславль-Залесский, часть I - Переславский железнодорожный музей

- Переславль-Залесский, часть II - Успенский Горицкий монастырь

- Переславль-Залесский, часть III – Переславский кремль

- Переславль-Залесский, часть IV Александрова гора и Синий камень

- Парк «Патриот». Часть I. Поле Победы (Разгром немецко-фашистской группировки в подмосковной деревне Юшково)

- Парк «Патриот». Часть II. Моторы войны.

- Парк «Патриот». Часть III. «Партизанская деревня»

- Парк «Патриот». Часть IV. «Выставка трофеев из Сирии»

- Парк «Патриот». Часть V. «По пути от «Партизанской деревни» к «Моторам войны»»

- Тульский мотомузей Леонида Зякина. Часть I. Мопеды.

- Часть II. Мотороллеры.

- Часть III. Мотоциклы

- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

- Зарайск

- Серпуховские «заброшенки»: железнодорожная ветка на Протвино и усадьба Пущино-на-Наре

- На ретротеплоходе по рекам Трубеж и Ока

- Суздаль

- Орехово-Зуево

- Чертов мост в Василево и другие достопримечательности Верхневолжья

- Действующая узкоколейная железная дорога в Подмосковье

- Усадьба Суханово

- Незавершенная поездка в Клин

- «Маяк» на Клязьминском водохранилище

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть I - Зубцов

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть II - Каньон змей

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть III - Старица

- Каньон змей и другие достопримечательности юго-запада Тверской области (Зубцов — Каньон змей — Старица — Ярополец), часть IV. Ярополец

- Вокруг «Дикого озера» или снова в Сычевских карьерах

- Встречи с настоящими путешественниками

- Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник

- Товарищи по туризму

- История отечественных мопедов

- Мопед и экипировка

- Мотогараж за 5000 рублей

- Дача и окрестности

- В стиле "ретро"

- Ретроавтомобили на улицах

- Продам коллекцию автомобильных значков

- Продаю коллекцию мото значков

- новости сайта

В Дмитрове

Март 2017 года выдался весьма теплым, больше напоминающим начало апреля. Но выезжать в длительные турпоезки на мопеде было, пожалуй, еще рановато. Вот и решил солнечным мартовским днем на электричке отправиться в какой-нибудь подмосковный город. Выбор пал на Дмитров. Дмитров - город древний, всего на 7 лет моложе Москвы. И так же, как и Москва, Дмитров основан суздальским князем Юрием Долгоруким. Оба эти города были крепостями на западной окраине Владимиро-Суздальской земли. Дмитровская крепость (Кремль) изначально состояла из мощных земляных валов, поверх которых стояли деревянные стены с башнями. В 1610 году, во время польской интервенции, деревянные стены и башни были сожжены. Но валы остались. Сейчас на территории, ограниченной ими, располагается музей-заповедник Дмитровский Кремль. Он и был основной целью моей экскурсии.

Итак, по порядку. Выехав 23 марта 2017 года из Москвы электричкой Савеловского направления, в 10.25 приехал в Дмитров.

Перед нами железнодорожный вокзал города. Посмотрите, как красиво он отражается в привокзальной луже!

Впрочем, довольно иронии. Не фельетон же пишу в конце-концов, а туротчет. Хотя лужу, конечно, неплохо бы засыпать.

В архитектурном плане более чем столетнее здание вокзала особой ценности не представляет, но зато оно является свидетелем славных битв прошлого. Из мемориальной доски, укрепленной на стене вокзала, следует, что здесь в ноябре-декабре 1941 года героически сражался экипаж Краснознаменного бронепоезда №73 войск НКВД. Никогда раньше не знал, что в составе войск НКВД были бронепоезда. Оказывается, были. Именно этот бронепоезд сыграл большую роль в обороне Дмитрова. Вот тут подробности - весьма рекомендую заглянуть.

Продолжая военную тему, отмечу, что недалеко от вокзала, на Советской улице, расположена стела "Дмитров - город воинской славы".

У подножия стелы - радостный дмитровчанин. То ли присвоения родному городу высокого звания радуется, то ли просто тому, что попал на снимок.

Шагая дальше по Советской улице, минут за 10 - 15 дошел до центра города.

Перед нами Советская площадь.

В южной части площади, лицом к Дмитровскому кремлю расположен памятник В.И. Ленину.

Любопытно, что правая рука вождя находится на уровне пояса. Обычно скульптуры Владимира Ильича ваяли с правой рукой, призывно поднятой вверх, реже - опущенной вниз. А тут несколько необычное решение. Кстати, пишут, что этот, установленный в 1950 году памятник, является одним из аналогов (копий?) скульптуры, созданной знаменитым советским скульптором Н.В. Томским и установленной в Орле.

Лицом к Ленину и спиной к Кремлю стоит другая скульптура. Это установленный в 2001 году памятник основателю города Юрию Долгорукову.

Как видите, и у Юрия Долгорукова руки на уровне пояса. Весьма гармонично установлены два памятника и не менее загадочно. Как будто оба вождя указывают на что-то, скрытое под мостовой Советской площади...

С западной стороны площади стоят два характерных здания советской эпохи - ТЦ (Торговый Центр) "Дмитровский пассаж" (бывший «Первый магазин») и, правее его, ТД (Торговый Дом) "Дмитров". Судя по стилю "сталинский ампир", здание торгового дома выстроено в 50-е годы прошлого века, хотя Викимапия утверждает иное. Впрочем, возможно, что строительство затянулось, и было закончено в 60-е годы, когда в моду вошли уже иные архитектурные веяния.

За спиной памятника В.И. Ленину расположена администрация Дмитровского района. Находится она в бывшем трактире Суходаева.

С Советской площади я направился непосредственно в Дмитровский Кремль. Но, нарушу слегка хронологию моей прогулки, расскажу еще немного о центре города.

В Дмитрове сохранились любопытные образцы деревянной архитектуры XIX века. Например, находящийся на Кропоткинской улице, 85 "Дом Клятовых".

Этот дом, построенный в 1822 году в стиле деревянного классицизма, является старейшей деревянной постройкой в городе.

А на Загорской улице, 38 находится выстроенный на рубеже XIX - XX веков в стиле модерн "Дом Милютиной".

Также в стиле модерн в 1896 году был построен дом местного предводителя дворянства графа М. А. Олсуфьева, председателя дмитровской земской управы. (Кропоткинская, 95).

В этом доме провёл последние годы жизни известный революционер-анархист П.А.Кропоткин. Сейчас здесь расположен музей Кропоткина.

Среди сохранившихся деревянных домов Дмитрова, конечно, преобладают не особняки в стилях модерн и, тем более, классицизм. Большая часть деревянной застройки в центре города, это не представляющие архитектурной ценности жилые дома первой половины XX века. Однако именно они в значительной степени формируют представление о Дмитрове времен строительства канала и Великой Отечественной войны.

Как, например, эти дома на Пушкинской улице.

К современным достопримечательностям Дмитрова относятся скульптуры на пешеходной Кропоткинской улице. Отлитые из металла и установленные в 2003 году они изображают жителей дореволюционного Дмитрова.

Это, видимо, представители знати.

Крестьяне, но, может быть, и купцы.

Учительница гимназии.

Огородница. Почему-то скульптор изваял ее вместе с котом.

Пеший турист, иначе говоря, паломник.

Вообще-то ничего особенного, но достаточно мило. На мой взгляд, ничуть не хуже гипсовых пионеров и спортсменов, украшавших московские скверы в 60-х годах прошлого века. И, в любом случае, долговечнее.

Еще образец современных "малых форм" . На этот раз из камня.

А теперь о главной цели моей поездки - музее-заповеднике Дмитровский кремль.

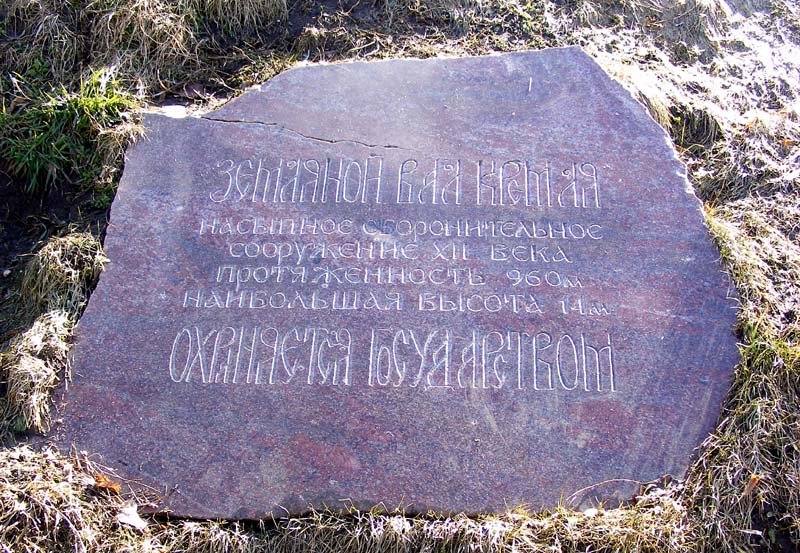

Как я уже упоминал, Кремль окружен земляными валами.

Они перед Вами.

Перед валами был ров с водой. Все как полагается у древних крепостей и замков.

Благодаря высоте земляных валов (с пятиэтажный дом) с них открываются очень неплохие виды в западном направлении.

Например, хорошо видна Введенская церковь, находящаяся в двух километрах от Кремля. (снимал с сильным зумом).

Так далеко видно, конечно, не только из-за того, что валы высокие, но ведь и рельеф местности здесь соответствующий.

Воссозданные в 2004 году Никольские ворота Дмитровского кремля.

Изначально в крепости помимо Никольских ворот были еще и Юрьевские. Но, канул в лету деревянный кремль Дмитрова... Как я уже упоминал, сожгли его польские интервенты в смутное время. А до этого 6 раз сжигали во время татаро-монгольских нашествий. Досталось Дмитрову от захватчиков!

На территории Кремля находится Успенский собор, построенный в XVI веке. Это самое старое здание города.

Успенский собор в разных ракурсах.

Елизаветинская церковь Кремля.

Елизавветинская церковь была построена в 1895 году «для духовного окормления заключенных уездной тюрьмы». Специфика заказа определяла ряд своеобразных черт постройки: узорные металлические оконные рамы заменяли решетки; на уровне второго яруса вдоль стен помещался балкон для конвоя и хора с входом через паперть.

Также на территории Кремля находятся гимназия, музейная гостиная, дом настоятелей собора и другие постройки.

Перед Вами некоторые из них.

Гимназия.

Здание гимназии, постройки конца XIX века, интересно тем, что в годы Великой Отечественной войны тут размещался штаб Первой ударной армии.

Музейная гостиная. Также конца XIX века постройки.

Дом настоятелей собора.

Весьма патриархальный вид. Слева - направо - Успенский собор, памятник священномученику Серафиму, воскресная школа.

Из Кремля я отправился в Дмитровский музей. Когда-то его именовали краеведческим музеем, затем - историко-художественным, а сейчас на его основном здании имеется гордая надпись "Музейно-выставочный комплекс". И является этот комплекс составной частью "Музея-заповедника Дмитровский кремль". Упомянутый Музейно-выставочный комплекс расположен недалеко от Дмитровского кремля на пересечении Загорской и Пушкинской улиц.

Музей порадовал с самого входа. Никаких бахил, рамок металлоискателей, камер хранения и прочих примет дня нынешнего. Прямо, как в советские времена. Но, конечно, главное в музеях не удобства для посетителей, а экспозиция. Так вот, музейная экспозиция редкостно хороша! И это не удивительно, так как Дмитровский музей - один из старейших музеев Подмосковья, был открыт довольно давно - в мае 1918 года. Уже в 20-х годах прошлого века Дмитровский краеведческий музей стал базовым, показательным музеем краеведения. (Путеводитель по Дмитровскому музею. Дмитров, 1972, с.5). За почти 100 лет существования музея интересных экспонатов накоплено немало... И в годы Великой Отечественной войны музей не пострадал, так как немецко-фашистские войска город взять не смогли.

Помимо богатства экспонатов, отмечу еще два приятных момента. Все экспозиции непосредственно связаны с Дмитровским уездом, а позднее, Дмитровским районом. Например, если как и во многих краеведческих музеях, показана обстановка дворянской усадьбы, то это не какая-то абстрактная усадьба, а Ольгово или какая-нибудь иная усадьба Дмитровского уезда. И так во всех разделах экспозиции. Второй момент. Очень большое внимание уделено советскому периоду жизни Дмитровского района. Это не может не радовать, так как в некоторых музеях история, фактически, заканчивается XIX веком, а из событий века XX-го более-менее раскрывается лишь тема Великой Отечественной войны.

Помимо уже перечисленных достоинств, отмечу еще одно - у музея прекрасный сайт, достаточно подробно рассказывающий об основных разделах экспозиции. Не собираясь конкурировать с музейным сайтом, кратко расскажу только о том, что произвело на меня наибольшее впечатление при посещении Музейно-выставочного комплекса.

В залах, рассказывающих о дворянских усадьбах Дмитровского уезда, мое внимание привлекли так называемые вестовые или сигнальные, пушки. На фотографии они слева, внизу.

(Фото с музейного сайта)

Прошу прощения за свое невежество у читателей этого отчета, но раньше о таких пушках я и не слышал.

Как мы видим, сигнальные пушки - это точные копии обычных пушек того времени, только сильно уменьшенные. Такие пушки можно перемещать без конной тяги, усилиями одних лишь артиллеристов. Несколько удивила конструкция лафета этих артиллерийских систем. Казалось бы, раз конная тяга не нужна, логичнее установить ствол на что-то вроде станка пулемета Максим. А в том виде, в котором пушки стоят в музейном зале, для перемещения вручную они не очень удобны. Но, может быть, к ним какие-нибудь специальные рукоятки присоединялись? Или, наоборот, пушка отсоединялась от лафета и в качестве поклажи взваливалась на лошадь? Служительница музейного зала, к сожалению, не смогла прояснить мне этот вопрос.

Осмотрев дворянский и крестьянский быт, дошел до залов №№ 5 - 6. И вот тут я остановился надолго, увидев витрину с астрецовскими игрушками. Если коротко, то еще в середине XIX века в окрестностях Дмитрова возник игрушечно-паяльный жестяной промысел. Вот такие замечательные пароходы начала делать крестьянская артель в селе Астрецово. Причем, как мне пояснили в музее, эти пароходы двигались!

(Заранее прошу извинить за низкое качество моих фотографий. Почему-то мне не разрешили использовать вспышку. Пришлось установить большУю чувствительность фотоаппарата).

Игрушечные паровозы XIX века, первые автомобили, полевые кухни...

После революции фабрика в Астрецово продолжала выпускать жестяные игрушки, а также учебные пособия.

Продукция советского периода. На верхней фотографии справа от учебного литра и поллитра игрушечная веялка.

Еще больше фотографий (и, кстати, более качественных) Астрецовских игрушек здесь.

Шел год за годом, все новые и новые виды игрушек выпускала фабрика. Но "перестройка", курс на рынок погубли Астрецовскую фабрику, как и множество других предприятий нашей страны. Не выпускают больше жестяные игрушки в Астрецово, а уцелевшие пользуются большим спросом у коллекционеров. Даже специальный каталог Астрецовских игрушек выпущен.

Рядом с Астрецовскими игрушками находится стенд с фарфором, изготовленном в Вербилках.

Еще в XVIII веке неподалеку от Дмитрова, в селе Вербилки, был основан один из первых в России частных фарфоровых заводов. Его владельцем стал Фрэнсис (Франц) Гарднер - шотландский купец.

Первый же сделанный сервиз очень понравился Екатерине II, и Гарднер удостоился высочайшей аудиенции.

Кстати, фарфор изначально был европейским, так как первых мастеров Гарднер пригласил из того же прославленного саксонского Мейсена.

Некоторая продукция завода до и послереволюционного периода.

Заводские клейма.

Интересно, что завод в Вербилках благополучно перенес "перестроечные" и "постперестроечные" бури, продолжая существовать в настоящее время.

Так, по состоянию на октябрь 2012 года,ЗАО «Фарфор Вербилок» — один из трёх (!) действующих фарфоровых заводов в России. (Сведения из Википедии).

В следующих залах выставочного комплекса показан Дмитров в XX веке.

Революция, 30-е годы...

Большое внимание уделено, естественно, строительству канала Москва - Волга, чье русло было проложено рядом с городом.

На этих фотографиях мы видим различные материалы, посвященные строительству канала и, в частности, удостоверение ударника каналстроя.

Перед нами тачка каналоармейца.

(фото с музейного сайта)

Также в этом разделе представлены и многие другие экспонаты, рассказывающие о "перековке" заключенных (на строительстве канала работало много осужденных по разным статьям Уголовного Кодекса). И "перековка" шла успешно. 55000 заключенных были досрочно освобождены за ударную работу на строительстве канала Москва-Волга.

Добавлю немного технических сведений о канале. Строительство канала Москва-Волга было закончено в 1937 году. Первоначально канал носил имя И.В. Сталина. В 1947 году, в связи с 800-летием Москвы, канал был переименован. Отныне он стал каналом имени Москвы.

Канал занимает ведущее положение в водоснабжении Москвы. Без канала имени Москвы столица оказалась бы на голодном водном пайке. Примерно половина водопроводной воды, поступающей в Москву, это волжская вода. На водораздельном водохранилище канала постоянно находится 350 миллионов кубометров волжской воды. Отсюда вода расходится на два русла. По более широкому руслу идут суда. Второе русло в верхней части водораздельного моря отходит левее, оно отделено от водохранилища разделительными плотинами. Плотины отделяют Учинское водохранилище, которое является зоной строгого санитарного режима. Сюда не заходит ни один корабль, ни одна лодка. Здесь отстаивается вода, примерно 200 миллионов кубических метров, которая далее следует в район села Листвяны, где начинается специальный водопроводный участок.

(В. Пальман, «Канал», альманах «На суше и на море», М., «Мысль», 1988, с. 34 – 35).

Кроме того, для водоснабжения города используются Озернинское, Вазузское, Истринское и некоторые другие водохранилища, а также артезианские скважины, но их роль по сравнению с каналом имени Москвы второстепенна.

Итак, в первую очередь канал строили для улучшения водоснабжения столицы. Другое значение канала – транспортное. До постройки канала Москва-река напротив Кремля была настолько обмелевшей, что ее легко можно было перейти вброд. Поступившая в столицу волжская вода сделала возможным судоходство в черте города и ниже его. И в наши дни канал по-прежнему имеет транспортное значение. Что Северный, что Южный Московские порты продолжают исправно обрабатывать различные грузы. А москвичи отправляются в увлекательные прогулки на пассажирских теплоходах.

Очень обширна экспозиция, рассказывающая о Дмитрове в годы Великой Отечественной войны. (Второй этаж музейно-выставочного комплекса).

Как известно, к 28 ноября 1941 года фашисты захватили Яхрому и, переправившись через канал, пошел по направлению к Дмитрову. Часть танков направилась на Перемиловскую высоту, находящуюся южнее Яхромы.

Навстречу танкам, идущим на Дмитров, вышел Бронепоезд № 73 войск НКВД под командованием капитана Малышева. (Помните, в начале отчета я рассказывал о мемориальной табличке на здании Дмитровского железнодорожного вокзала, с упоминанием этого бронепоезда?) Целый день 28 ноября 1941 г. бронепоезд № 73 сдерживал наступление фашистских войск на Дмитров. Выдержав все атаки немецкой бронетехники, уничтожив при этом значительную её часть, а также большое количество солдат и офицеров врага, удалось отбросить противника от города.

Кстати, в музее выставлен точно воссозданный макет бронепоезда № 73 войск НКВД,

Натурных экспонатов в этом зале много. На меня произвел впечатление реактивный снаряд М-30 большой мощности. Снаряд состоял из выполненной в виде эллипсоида калибром 300 мм головной части, к которой был присоединен ракетный двигатель от снаряда М-13. Вес взрывчатого вещества в головной части снаряда составлял 28,9 кг. Этот снаряд обладал огромной разрушительной силой: взрываясь, он оставлял после себя воронку семи-восьми метров в диаметре и до двух с половиной метров в глубину. А за внешний вид снаряда шутники-ракетчики прозвали его "Лука". Те, кто побывает в музее и увидит М-30, без труда догадается, в честь какого литературного героя он так назван.

В следующем зале показан послевоенный Дмитров. Умилил стенд с выпущенной еще до "перестройки" продукцией местных предприятий. По поводу этого стенда я спросил служительницу музея:

- Какие из этих заводов и фабрик уцелели и продолжают выпускать продукцию?

Ответ был весьма лаконичен:

- Мало что уцелело.

После этих слов невольно вспомнилась песня группы "Любы" - "Тулупчик заячий, еще ты цел". И тачка каналоармейца, кстати, тоже цела...

В заключение, прежде чем распрощаться с читателем, отмечу, что можно увидеть по дороге в Дмитров, если ехать на электричке.

Около станции Луговая, слева по ходу поезда, можно увидеть уникальное сооружение - стальную ажурную сетчатую водонапорную башню, построенную по проекту инженера В.Г. Шухова. Да, да, того самого Шухова, спроектировавшего башню на Шаболовке в Москве. Подробнее о башне около станции Луговая в моем отчете о поездке в Лобню.

Дальше от Москвы, чуть не доезжая станции Яхрома, с правой стороны, видны Перемиловские высоты - место ожесточенных боев осенью 1941 года. Загляните в Википедию, в ней весьма неплохой материал про Перемиловские высоты.

Кроме упомянутых достопримечательностей, периодически появляющийся в поле зрения канал Москва-Волга с оформленными в духе "Сталинского ампира" шлюзами, делает поездку до Дмитрова еще более увлекательной.

Удачной прогулки по Дмитрову!

Комментарии

Дмитров – город контрастов

Снова побывать в Дмитрове довелось 22 ноября и 4 декабря 2018 года. Обе поездки носили не туристический, а исключительно деловой характер. Но, после завершения деловой части визитов, совершал небольшие прогулки по городу. Поскольку в обеих поездках посещал практически одни и те же места, решил сделать общий отчет-комментарий.

В отличие от весенней поездки 2017 года, когда осматривал исторический центр города, побывал на северо-восточной окраине Дмитрова в районе Сиреневой улицы.

По крайней мере, к увиденным мною районам Дмитрова вполне подходит фраза, вынесенная в заголовок, «Дмитров – город контрастов». Действительно, вполне современные многоэтажные дома здесь соседствуют с деревенскими домиками, построенными где-то в середине прошлого века, а то и раньше. А посреди развалюх, на таком же земельном участке, вполне можно встретить шикарный особняк в два – три этажа.

Чтобы не быть голословным, предлагаю вашему вниманию фотографии, сделанные мною на Внуковской, Северной и Кольцевой улицах Дмитрова.

Перед нами типичный сельский пейзаж.

Проходим чуть дальше и за деревянными домиками становятся видны кирпичные "многоэтажки".

Среди малоэтажной застройки можно встретить не только древние сельские избы, но и недавно выстроенные особняки. Например, вот такой, в виде старинного замка.

А эта фотография, можно подумать, сделана в 70-х годах прошлого века. Два автомобиля ЗИЛ-130 под столбом проволочного телеграфа.

Еще одно фото проволочной телеграфной линии на Внуковской улице. Здесь даже провода не оборваны.

Деревянные дома на Пушкинской улице. Это уже почти центр города.

У этого двухэтажного дома меня привлекла мемориальная табличка.

Кубинец – офицер Советской армии, согласитесь, нечто весьма редкое! Загляните в Википедию почитайте про Вилара, не пожалеете. Чего только не было в его биографии – отправка под чужим именем в СССР, пребывание в находящемся под эгидой МОПРа Ивановском детском доме для детей антифашистов из зарубежных стран, работа преподавателем в школе снайперов…

Продолжим тему Великой Отечественной войны. 4 декабря 2018 года, помимо прогулки по Дмитрову, решил побывать на Перемиловских высотах, находящихся на восточном берегу канала Москва-Волга. Здесь, в 1941 году были остановлены немецко-фашистские войска.

Как добраться до Перемиловских высот? Проще всего от станции Яхрома пройти пешком. Весь путь по шоссе, идущему вдоль канала, займет не более 15 минут. Можно и от Дмитрова проехать на 38 автобусе. Правда, цены на автобусные билеты в Дмитрове какие-то заоблачные. От остановки Горгаз до Перемиловских высот билет стоит 56 рублей. Дмитров вообще весьма дорогой город. Местные жители, с которыми я разговорился на автобусной остановке, жаловались на высокие тарифы ЖКХ, не уступающие московским.

Но, вернемся от Дмитрова нынешнего к событиям 1941 года. Дмитров занимал чрезвычайно важное место в планах немецкого командования. Именно через него враг рассчитывал прорваться к Ногинску и отрезать Москву от севера страны. Как развивались бои за Дмитров? Фашистам 28 ноября 1941 года удалось захватить город Яхрому, находящийся на западном берегу канала. После этого, группа немецких диверсантов, переодетая в красноармейскую форму, сняла малочисленную охрану моста через канал Москва-Волга и захватила мост. Путь на Дмитров врагу был открыт. Советское командование бросило навстречу немецким танкам, наряду с другими малочисленными резервами, бронепоезд войск НКВД. Более 7 часов шел бой бронепоезда с танками. Враг понес большие потери (12 танков, 24 бронетранспортера и автомашины, около 700 человек убитыми) и к Дмитрову прорваться не смог. Обороняя Дмитров, героизм проявляли не только бойцы и командиры Красной Армии, но и местные жители. Так, 18-ти летняя стрелочница Маша Литневская не покинула свой пост, а под пулеметным огнем немцев продолжала переводить стрелки, обеспечивая бронепоезду возможность маневра. Более подробно про 73-й бронепоезд войск НКВД можно прочитать тут. Пойдите по ссылке, весьма интересный материал! А о боях за село Перемилово, находящемся на Перемиловских высотах, достаточно много можно узнать даже из Википедии.

К 25 летию Битвы под Москвой, в 1966 году, на Перемиловских высотах был создан мемориал "Перемиловская высота".

Так мемориал выглядит с разных ракурсов.

Несколько непривычно выглядит упоминание на гранитной стеле имени командующего 20-й армией генерала Власова, будущего изменника Родины. Очевидно, что надпись появилась не в 1966 году, при создании мемориала, а уже при нынешней власти. Правильно ли, что здесь вспомнили генерала, спустя полтора года перешедшего на сторону фашистов? Мне кажется, что правильно. Ведь действительно генерал Власов командовал 20-й армией во время битвы за Москву. И не был тогда Власов убежденным сторонником фашистов, антикоммунистом и антисоветчиком. Если бы был - мог бы перейти к немца гораздо раньше, например, во время выхода из окружения под Киевом. Во время службы в Красной Армии Власов проявил себя как вполне способный военноначальник. (Иначе бы зачем, начав войну командиром механизированного корпуса, в конце карьеры в РККА был назначен заместителем командующего Волховским фронтом?). Но, обладая достаточно высокими профессиональными качествами, не имел такого же уровня качеств моральных. И, попав в плен, предпочел лагерю военнопленных службу у немцев, предав Родину, предав недавних однополчан. Мне кажется, что многие "перестройщики", "демократы", "рыночные реформаторы", исключая откровенно сумасшедших вроде Новодворской, тоже изначально не были врагами Советской власти и социализма. Как могли служили, говоря словами поэта "научность марксистскую пестуя, даже точками в строчках не брезгуя". И продолжали бы служить, но обстановка изменилась и стали они проповедовать прямо противоположное, ибо так стало выгоднее. Как и для генерала Андрея Власова более выгодным показалось перейти на службу к фашистам, чем прозябать в лагерном бараке. Правда, Власов в конечном итоге здорово просчитался, получив в 1946 году петлю на шею...

Но, вернемся к Перемиловским высотам. С Перемиловских высот открываются замечательные виды на Яхрому.

Воспользуемся "зумом".

Конечно, в ясный солнечный день пейзажи, окружающие Перемиловские высоты, будут выглядеть привлекательнее. Но зато я побывал на высотах именно в тот период года, когда здесь развернулось сражение с фашистами. А более красивые виды Яхромы с Перемиловских высот можно найти, например, на этом сайте. Впрочем, надеюсь, что я еще побываю на Перемиловских высотах в теплое время года. А также и в самом Дмитрове!